2023年は、太宰治 没後75年でした。

今年は1本も記事を投稿していませんでしたが、何か1本だけでも更新したいと考えているうちに、ついに年の瀬を迎えてしまいました。

そして、あれやこれやしていたら、投稿できるのがクリスマスになってしまったので、逆にこれはいい機会!とばかりに、今回は皆さんと一緒に短篇『メリイクリスマス』を「

ちなみに、「初出誌」とは、作家が初めて世に出す、活字になったものを言います。単行本の最初の版である「

太宰は、「文豪」と呼ばれる文学作家の中でも、現代において、その全作品を手に取りやすい作家の1人です。

今回紹介する『メリイクリスマス』も、書店の本棚に並んでいる新潮文庫「グッド・バイ」や、ちくま文庫「太宰治全集〈8〉」で簡単に手に取ることができます。新潮文庫、ちくま文庫では、太宰の全小説作品を読むことができますが、図書館に置いてあるような全集ではなく、文庫本で全ての小説に触れられる作家は稀です。

作品自体は容易に手に取ることができますが、好きな小説が初めて世に出た瞬間に触れるのは、また特別で、何だかどきどきわくわく、楽しく嬉しい気持ちになります。小説を「初出誌」で読む機会は、読書好きな方でなければ、なかなか無いかも知れませんが、今回はこの機会に、太宰作品が最初に読者の目に触れた、幸せで素敵な瞬間を皆さんと共有できたら嬉しいです。

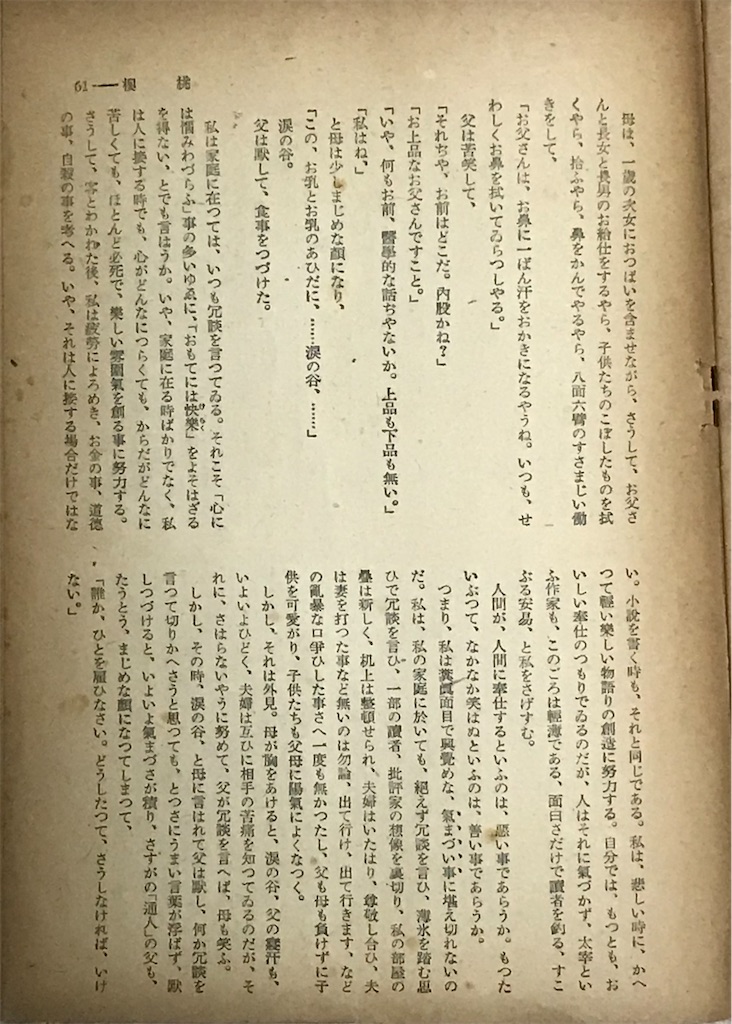

『メリイクリスマス』の初出誌、総合雑誌「中央公論」

短篇『メリイクリスマス』が初めて発表された雑誌は、1947年(昭和22年)1月1日付発行の「中央公論」新年号でした。

「中央公論」は、1887年(明治20年)に創刊された月刊総合雑誌で、現在でも刊行が続けられています。総合雑誌とは、政治・経済・社会・文化全般についての評論などを掲載する雑誌のことです。

刊行当初は、中央公論社(旧社)から発行されていましたが、1999年(平成11年)以降は、中央公論新社が発行しています。

現在の雑誌と同様、裏表紙には企業広告が掲載されていますが、当時の雰囲気を感じさせてくれるものが多く、こういった時代の空気を味わう事ができるのも、「初出誌」ならではの魅力です。

『メリイクリスマス』について

続いて、『メリイクリスマス』について紹介します。

東京は、

哀 しい活気を呈していた、とさいしょの書き出しの一行 に書きしるすというような事になるのではあるまいか、と思って東京に舞い戻って来たのに、私の眼には、何の事も無い相変らずの「東京生活」のごとくに映った。

私はそれまで一年三箇月間、津軽の生家で暮し、ことしの十一月の中旬に妻子を引き連れてまた東京に移住して来たのであるが、来て見ると、ほとんどまるで二三週間の小旅行から帰って来たみたいの気持がした。

冒頭、太宰自身を思わせる「私」の語りからはじまる『メリイクリスマス』。実際に、太宰が故郷・津軽での疎開生活を終え、家族と共に東京・三鷹に移住してきたのは1946年(昭和21年)11月14日でした。

『メリイクリスマス』にはシズエ子とその母が登場しますが、この2人は、太宰の知人である林聖子と聖子の母・秋田富子がモデルになっています。

「シズエ子」という名前は、少し不思議な感じですが、聖子は画家・

■林聖子の母・秋田富子と父・林倭衛 1937年(昭和12年)撮影。

太宰と秋田富子、林聖子がはじめて出会ったのは、1941年(昭和16年)の夏。この時の エピソードについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。

そして、『メリイクリスマス』の中に、

私は本屋にはいって、或る有名なユダヤ人の戯曲集を一冊買い、それをふところに入れて、ふと入口のほうを見ると、若い女のひとが、鳥の飛び立つ一瞬前のような感じで立って私を見ていた。口を小さくあけているが、まだ言葉を発しない。

吉か凶か。

昔、追いまわした事があるが、今では少しもそのひとを好きでない、そんな女のひとと逢 うのは最大の凶である。そうして私には、そんな女がたくさんあるのだ。いや、そんな女ばかりと言ってよい。

新宿の、あれ、……あれは困る、しかし、あれかな?

「笠井さん。」女のひとは呟 くように私の名を言い、踵 をおろして幽 かなお辞儀をした。

緑色の帽子をかぶり、帽子の紐 を顎 で結び、真赤なレンコオトを着ている。見る見るそのひとは若くなって、まるで十二、三の少女になり、私の思い出の中の或る影像とぴったり重って来た。

「シズエ子ちゃん。」

吉だ。

「出よう、出よう。それとも何か、買いたい雑誌でもあるの?」

「いいえ。アリエルというご本を買いに来たのだけれども、もう、いいわ。」

私たちは、師走ちかい東京の街に出た。

「大きくなったね。わからなかった。」

という、シズエ子と語り手「笠井」の再会シーンが出てきます。このシーンは、実際に帰京直後の太宰と林聖子が再会したときのことを元に書かれているそうです。

■林聖子(1928~2022) 東京都新宿区新宿5丁目で文壇バー「風紋」を営んでいた。2022年(令和4年)2月23日、老衰のため亡くなった。享年93歳。写真は2018年6月18日、「風紋」閉店間際に訪問した際、著者撮影。

この再会の場面について、林聖子は著書『風紋五十年』所収の「いとぐるま」で、次のように回想しています。

二十一年十一月初めの日曜日、私は駅前の三鷹書店を覗いた。有島生馬さんが父のことを書いたという「ロゴス」を買おうと思ったのです。夕方の店内は、活字に飢えた人たちで一杯だった。店の人に「ロゴス」の所在を聞くため、一歩踏み出そうとしたとき、レジを離れようとしている男の人と向き合う形となった。私は魔法をかけられたようになった。「太宰さんの

小父 さん」といいかけて、「小父 さん」の言葉を呑み込んだ。太宰さんには、もう三年余りも会っていない、多分、私のことなどもう覚えておられないだろう。「小父 さん」などという親し気な呼び方は、今の私には、もう許されない。ふとそう感じたのである。それに、今の私は、決して昔のような子供ではない。

しかし、太宰さんは、やはり昔のままの太宰さんだった。「聖子ちゃん?」「やはり聖子ちゃんかあー」といいながら、近寄って来られた太宰さんは、温かい手をソッと私の肩に置いて、「無事だったのか、よかった、よかった」というように私の顔をのぞき込んだ。

決して夢でも、人違いでもなかった。しかし、太宰さんをわが家にご案内する間も、やはり、私は、夢の中にいるような気がした。上京して初めて味わうような幸せな気持だった。その夜、私たち母娘は、改めて再会の喜びを分ち合った。

それから半月ほどして、着物姿の太宰さんがわが家に来られた。そして、懐から「中央公論」新年号を取り出し、ひどく真面目な顔をして、「これは、ぼくのクリスマスプレゼント」といった。

母と私は、早速、雑誌を開いた。そして、頬を寄せながら、太宰さんの「メリイクリスマス」を読んだ。「ロゴス」が「アリエル」となっていることと私が広島の原爆孤児になっていること以外は、半月前の再会のときの模様が、そっくりそのまま、というより、より洗練された形で、そこに定着されていた。

私は、「メリイクリスマス」を手にするたびに、なんの苦もなく、四十年前の自分に還ることができる。母と太宰さんのおかげである。

山内祥史の『太宰治の年譜』によると、『メリイクリスマス』は1946年(昭和21年)12月10日過ぎまでに脱稿されたそうです。太宰と聖子の再会から、雑誌が刊行されるまで「半月ほど」しか経っていなかったそうですし、そもそも、太宰が津軽から帰京したのは同年11月14日だったことも考えると、短篇とはいえ、三鷹に着いてから驚くべき速さで執筆されたようです。

「ぼくのクリスマスプレゼント」を受け取り、喜んでくれる顔が早く見たくて、執筆に精を出す太宰の姿が、目に浮かびます。

初出誌で読む『メリイクリスマス』

前置きが長くなりましたが、いよいよ今回の本題、「中央公論」新年号に掲載された『メリイクリスマス』を読んでいきたいと思います。

「初出誌」に掲載された『メリイクリスマス』を読みながら、掲載当時の雰囲気を一緒に感じて頂けると嬉しいです。

東京は、

哀 しい活気を呈していた、とさいしょの書き出しの一行 に書きしるすというような事になるのではあるまいか、と思って東京に舞い戻って来たのに、私の眼には、何の事も無い相変らずの「東京生活」のごとくに映った。

私はそれまで一年三箇月間、津軽の生家で暮し、ことしの十一月の中旬に妻子を引き連れてまた東京に移住して来たのであるが、来て見ると、ほとんどまるで二三週間の小旅行から帰って来たみたいの気持がした。

「久し振りの東京は、よくも無いし、悪くも無いし、この都会の性格は何も変って居りません。もちろん形而下 の変化はありますけれども、形而上の気質に於いて、この都会は相変らずです。馬鹿は死ななきゃ、なおらないというような感じです。もう少し、変ってくれてもよい、いや、変るべきだとさえ思われました。」

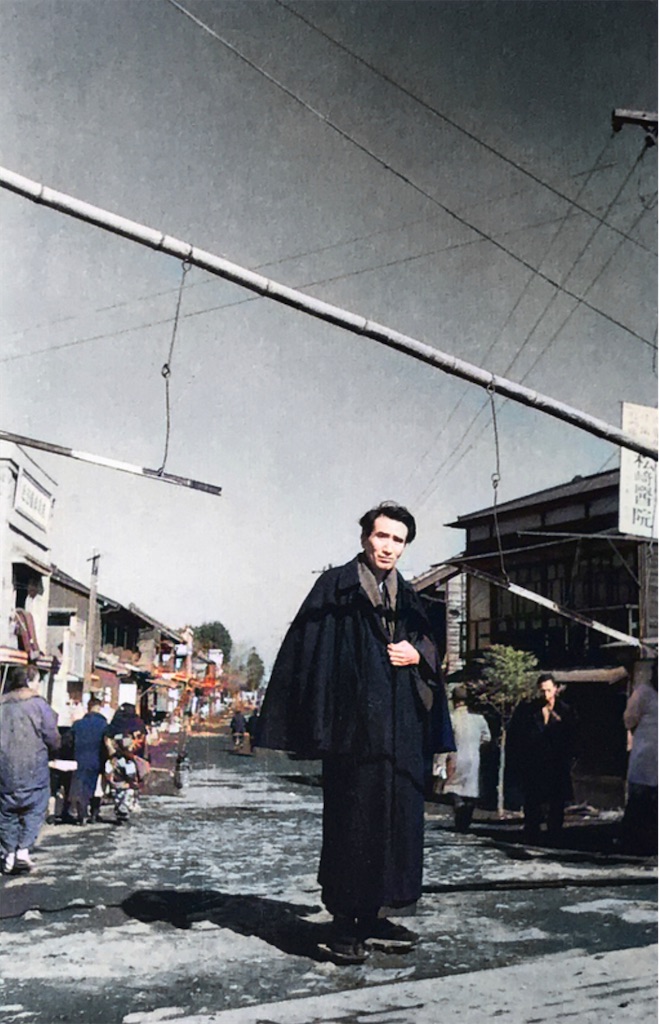

と私は田舎 の或 るひとに書いて送り、そうして、私もやっぱり何の変るところも無く、久留米絣 の着流しに二重まわしをひっかけて、ぼんやり東京の街々を歩き廻っていた。

十二月のはじめ、私は東京郊外の或る映画館、(というよりは、活動小屋と言ったほうがぴったりするくらいの可愛らしくお粗末な小屋なのであるが)その映画館にはいって、アメリカの写真を見て、そこから出たのは、もう午後の六時頃で、東京の街には夕霧 が烟 のように白く充満して、その霧の中を黒衣の人々がいそがしそうに往来し、もう既にまったく師走 の巷 の気分であった。東京の生活は、やっぱり少しも変っていない。

私は本屋にはいって、或る有名なユダヤ人の戯曲集を一冊買い、それをふところに入れて、ふと入口のほうを見ると、若い女のひとが、鳥の飛び立つ一瞬前のような感じで立って私を見ていた。口を小さくあけているが、まだ言葉を発しない。

吉か凶か。

昔、追いまわした事があるが、今では少しもそのひとを好きでない、そんな女のひとと逢 うのは最大の凶である。そうして私には、そんな女がたくさんあるのだ。いや、そんな女ばかりと言ってよい。

新宿の、あれ、……あれは困る、しかし、あれかな?

「笠井さん。」女のひとは呟 くように私の名を言い、踵 をおろして幽 かなお辞儀をした。

緑色の帽子をかぶり、帽子の紐 を顎 で結び、真赤なレンコオトを着ている。見る見るそのひとは若くなって、まるで十二、三の少女になり、私の思い出の中の或る影像とぴったり重って来た。

「シズエ子ちゃん。」

吉だ。

「出よう、出よう。それとも何か、買いたい雑誌でもあるの?」

「いいえ。アリエルというご本を買いに来たのだけれども、もう、いいわ。」

私たちは、師走ちかい東京の街に出た。

「大きくなったね。わからなかった。」

やっぱり東京だ。こんな事もある。

私は露店から一袋十円の南京豆 を二袋買い、財布 をしまって、少し考え、また財布を出して、もう一袋買った。むかし私はこの子のために、いつも何やらお土産 を買って、そうして、この子の母のところへ遊びに行ったものだ。

母は、私と同じとしであった。そうして、そのひとは、私の思い出の女のひとの中で、いまだしぬけに逢っても、私が恐怖困惑せずにすむ極めて稀 な、いやいや、唯一、と言ってもいいくらいのひとであった。それは、なぜであろうか。いま仮りに四つの答案を提出してみる。そのひとは所謂 貴族の生れで、美貌 で病身で、と言ってみたところで、そんな条件は、ただキザでうるさいばかりで、れいの「唯一のひと」の資格にはなり得ない。大金持ちの夫と別れて、おちぶれて、わずかの財産で娘と二人でアパート住いして、と説明してみても、私は女の身の上話には少しも興味を持てないほうで、げんにその大金持ちの夫と別れたのはどんな理由からであるか、わずかの財産とはどんなものだか、まるで何もわかってやしないのだ。聞いても忘れてしまうのだろう。あんまり女に、からかわれつづけて来たせいか、女からどんな哀れな身の上話を聞かされても、みんないい加減の嘘 のような気がして、一滴の涙も流せなくなっているのだ。つまり私はそのひとが、生れがいいとか、美人だとか、しだいに落ちぶれて可哀 そうだとか、そんな謂 わばロオマンチックな条件に依 って、れいの「唯一のひと」として択 び挙げていたわけでは無かった。答案は次の四つに尽きる。第一には、綺麗 好きな事である。外出から帰ると必ず玄関で手と足とを洗う。落ちぶれたと言っても、さすがに、きちんとした二部屋のアパートにいたが、いつも隅々 まで拭 き掃除 が行きとどき、殊にも台所の器具は清潔であった。第二には、そのひとは少しも私に惚 れていない事であった。そうして私もまた、少しもそのひとに惚れていないのである。性慾に就 いての、あのどぎまぎした、いやらしくめんどうな、思いやりだか自惚 れだか、気を引いてみるとか、ひとり角力 とか、何が何やら十年一日どころか千年一日の如き陳腐 な男女闘争をせずともよかった。私の見たところでは、そのひとは、やはり別れた夫を愛していた。そうして、その夫の妻としての誇を、胸の奥深くにしっかり持っていた。第三には、そのひとが私の身の上に敏感な事であった。私がこの世の事がすべてつまらなくて、たまらなくなっている時に、この頃おさかんのようですね、などと言われるのは味気ないものである。そのひとは、私が遊びに行くと、いつでもその時の私の身の上にぴったり合った話をした。いつの時代でも本当の事を言ったら殺されますわね、ヨハネでも、キリストでも、そうしてヨハネなんかには復活さえ無いんですからね、と言った事もあった。日本の生きている作家に就いては一言も言った事が無かった。第四には、これが最も重大なところかも知れないが、そのひとのアパートには、いつも酒が豊富に在った事である。私は別に自分を吝嗇 だとも思っていないが、しかし、どこの酒場にも借金が溜って憂鬱 な時には、いきおいただで飲ませるところへ足が向くのである。戦争が永くつづいて、日本にだんだん酒が乏しくなっても、そのひとのアパートを訪れると、必ず何か飲み物があった。私はそのひとのお嬢さんにつまらぬ物をお土産として持って行って、そうして、泥酔 するまで飲んで来るのである。以上の四つが、なぜそのひとが私にとって、れいの「唯一のひと」であるかという設問の答案なのであるが、それがすなわちお前たち二人の恋愛の形式だったのではないか、と問いつめられると、私は、間抜け顔して、そうかも知れぬ、と答えるより他は無い。男女間の親和は全部恋愛であるとするなら、私たちの場合も、そりゃそうかも知れないけれど、しかし私は、そのひとに就いて煩悶 した事は一度も無いし、またそのひとも、芝居がかったややこしい事はきらっていた。

「お母さんは? 変りないかね。」

「ええ。」

「病気しないかね。」

「ええ。」

「やっぱり、シズエ子ちゃんと二人でいるの?」

「ええ。」

「お家は、ちかいの?」

「でも、とっても、きたないところよ。」

「かまわない。さっそくこれから訪問しよう。そうしてお母さんを引っぱり出して、どこかその辺の料理屋で大いに飲もう。」

「ええ。」

女は、次第に元気が無くなるように見えた。そうして歩一歩、おとなびて行くように見えた。この子は、母の十八の時の子だというから、母は私と同じとしの三十八、とすると、……。

私は自惚れた。母に嫉妬 するという事も、あるに違いない。私は話頭を転じた。

「アリエル?」

「それが不思議なのよ。」案にたがわず、いきいきして来る。「もうせんにね、あたしが女学校へあがったばかりの頃、笠井さんがアパートに遊びにいらして、夏だったわ、お母さんとのお話の中にしきりにアリエル、アリエルという言葉が出て来て、あたし何の事かわからなかったけど、妙に忘れられなくて、」急におしゃべりがつまらなくなったみたいに、ふうっと語尾を薄くして、それっきり黙ってしまって、しばらく歩いてから、切って捨てるように、「あれは本の名だったのね。」

私はいよいよ自惚れた。たしかだと思った。母は私に惚れてはいなかったし、私もまた母に色情を感じた事は無かったが、しかし、この娘とでは、或 いは、と思った。

母はおちぶれても、おいしいものを食べなければ生きて行かれないというたちのひとだったので、対米英戦のはじまる前に、早くも広島辺のおいしいもののたくさんある土地へ娘と一緒に疎開 し、疎開した直後に私は母から絵葉書の短いたよりをもらったが、当時の私の生活は苦しく、疎開してのんびりしている人に返事など書く気もせずそのままにしているうちに、私の環境もどんどん変り、とうとう五年間、その母子との消息が絶えていたのだ。

そうして今夜、五年振りに、しかも全く思いがけなく私と逢って、母のよろこびと子のよろこびと、どちらのほうが大きいのだろう。私にはなぜだか、この子の喜びのほうが母の喜びよりも純粋で深いもののように思われた。果してそうならば、私もいまから自分の所属を分明にして置く必要がある。母と子とに等分に属するなどは不可能な事である。今夜から私は、母を裏切って、この子の仲間になろう。たとい母から、いやな顔をされたってかまわない。こいを、しちゃったんだから。

「いつ、こっちへ来たの?」と私はきく。

「十月、去年の。」

「なあんだ、戦争が終ってすぐじゃないか。もっとも、シズエ子ちゃんのお母さんみたいな、あんなわがまま者には、とても永く田舎で辛抱 できねえだろうが。」

私は、やくざな口調になって、母の悪口を言った。娘の歓心をかわんがためである。女は、いや、人間は、親子でも互いに張り合っているものだ。

しかし、娘は笑わなかった。けなしても、ほめても、母の事を言い出すのは禁物の如くに見えた。ひどい嫉妬だ、と私はひとり合点 した。

「よく逢えたね。」私は、すかさず話頭を転ずる。「時間をきめてあの本屋で待ち合せていたようなものだ。」

「本当にねえ。」と、こんどは私の甘い感慨に難なく誘われた。

私は調子に乗り、

「映画を見て時間をつぶして、約束の時間のちょうど五分前にあの本屋へ行って、……」

「映画を?」

「そう、たまには見るんだ。サアカスの綱渡りの映画だったが、芸人が芸人に扮 すると、うまいね。どんな下手 な役者でも、芸人に扮すると、うめえ味を出しやがる。根が、芸人なのだからね。芸人の悲しさが、無意識のうちに、にじみ出るのだね。」

恋人同士の話題は、やはり映画に限るようだ。いやにぴったりするものだ。

「あれは、あたしも、見たわ。」

「逢ったとたんに、二人のあいだに波が、ざあっと来て、またわかれわかれになるね。あそこも、うめえな。あんな事で、また永遠にわかれわかれになるということも、人生には、あるのだからね。」

これくらい甘い事も平気で言えるようでなくっちゃ、若い女のひとの恋人にはなれない。

「僕があのもう一分 まえに本屋から出て、それから、あなたがあの本屋へはいって来たら、僕たちは永遠に、いや少くとも十年間は、逢えなかったのだ。」

私は今宵 の邂逅 を出来るだけロオマンチックに煽 るように努めた。

路は狭く暗く、おまけにぬかるみなどもあって、私たちは二人ならんで歩く事が出来なくなった。女が先になって、私は二重まわしのポケットに両手をつっ込んでその後に続き、

「もう半丁? 一丁?」とたずねる。

「あの、あたし、一丁ってどれくらいだか、わからないの。」

私も実は同様、距離の測量に於いては不能者なのである。しかし、恋愛に阿呆 感は禁物である。私は、科学者の如く澄まして、

「百メートルはあるか。」と言った。

「さあ。」

「メートルならば、実感があるだろう。百メートルは、半丁だ。」と教えて、何だか不安で、ひそかに暗算してみたら、百メートルは約一丁であった。しかし、私は訂正しなかった。恋愛に滑稽 感は禁物である。

「でも、もうすぐ、そこですわ。」

バラックの、ひどいアパートであった。薄暗い廊下をとおり、五つか六つ目の左側の部屋のドアに、陣場という貴族の苗字が記 されてある。

「陣場さん!」と私は大声で、部屋の中に呼びかけた。

はあい、とたしかに答えが聞えた。つづいて、ドアのすりガラスに、何か影が動いた。

「やあ、いる、いる。」と私は言った。

娘は棒立ちになり、顔に血の気を失い、下唇を醜くゆがめたと思うと、いきなり泣き出した。

母は広島の空襲で死んだというのである。死ぬる間際 のうわごとの中に、笠井さんの名も出たという。

娘はひとり東京へ帰り、母方の親戚 の進歩党代議士、そのひとの法律事務所に勤めているのだという。

母が死んだという事を、言いそびれて、どうしたらいいか、わからなくて、とにかくここまで案内して来たのだという。

私が母の事を言い出せば、シズエ子ちゃんが急に沈むのも、それ故であった。嫉妬でも、恋でも無かった。

私たちは部屋にはいらず、そのまま引返して、駅の近くの盛り場に来た。

母は、うなぎが好きであった。

私たちは、うなぎ屋の屋台の、のれんをくぐった。

「いらっしゃいまし。」

客は、立ちんぼの客は私たち二人だけで、屋台の奥に腰かけて飲んでいる紳士がひとり。

「大串 がよござんすか、小串が?」

「小串を。三人前。」

「へえ、承知しました。」

その若い主人は、江戸っ子らしく見えた。ばたばたと威勢よく七輪 をあおぐ。

「お皿を、三人、べつべつにしてくれ。」

「へえ。もうひとかたは? あとで?」

「三人いるじゃないか。」私は笑わずに言った。

「へ?」

「このひとと、僕とのあいだに、もうひとり、心配そうな顔をしたべっぴんさんが、いるじゃねえか。」こんどは私も少し笑って言った。

若い主人は、私の言葉を何と解したのか、

「や、かなわねえ。」

と言って笑い、鉢巻 の結び目のところあたりへ片手をやった。

「これ、あるか。」私は左手で飲む真似 をして見せた。

「極上がございます。いや、そうでもねえか。」

「コップで三つ。」と私は言った。

小串の皿が三枚、私たちの前に並べられた。私たちは、まんなかの皿はそのままにして、両端の皿にそれぞれ箸 をつけた。やがてなみなみと酒が充たされたコップも三つ、並べられた。

私は端のコップをとって、ぐいと飲み、

「すけてやろうね。」

と、シズエ子ちゃんにだけ聞えるくらいの小さい声で言って、母のコップをとって、ぐいと飲み、ふところから先刻買った南京豆の袋を三つ取り出し、

「今夜は、僕はこれから少し飲むからね、豆でもかじりながら附き合ってくれ。」と、やはり小声で言った。

シズエ子ちゃんは首肯 き、それっきり私たちは一言も、何も、言わなかった。

私は黙々として四はい五はいと飲みつづけているうちに、屋台の奥の紳士が、うなぎ屋の主人を相手に、やたらと騒ぎはじめた。実につまらない、不思議なくらいに下手くそな、まるっきりセンスの無い冗談を言い、そうしてご本人が最も面白そうに笑い、主人もお附き合いに笑い、「トカナントカイッチャテネ、ソレデスカラネエ、ポオットシチャテネエ、リンゴ可愛イヤ、気持ガワカルトヤッチャテネエ、ワハハハ、アイツ頭ガイイカラネエ、東京駅ハオレノ家ダト言ッチャテネエ、マイッチャテネエ、オレノ妾宅 ハ丸ビルダト言ッタラ、コンドハ向ウガマイッチャテネエ、……」という工合 いの何一つ面白くも、可笑 しくもない冗談がいつまでも、ペラペラと続き、私は日本の酔客のユウモア感覚の欠如に、いまさらながらうんざりして、どんなにその紳士と主人が笑い合っても、こちらは、にこりともせず酒を飲み、屋台の傍をとおる師走ちかい人の流れを、ぼんやり見ているばかりなのである。

紳士は、ふいと私の視線をたどって、そうして、私と同様にしばらく屋台の外の人の流れを眺 め、だしぬけに大声で、

「ハロー、メリイ、クリスマアス。」

と叫んだ。アメリカの兵士が歩いているのだ。

何というわけもなく、私は紳士のその諧 ぎゃくにだけは噴 き出した。

呼びかけられた兵士は、とんでもないというような顔をして首を振り、大股 で歩み去る。

「この、うなぎも食べちゃおうか。」

私はまんなかに取り残されてあるうなぎの皿に箸をつける。

「ええ。」

「半分ずつ。」

東京は相変らず。以前と少しも変らない。

皆さんは、書店でのシズエ子と笠井の再会のシーン、シズエ子の服装が「緑色の帽子をかぶり、帽子の

読者へのサービス精神に溢れる太宰ですが、こんなところにも仕掛けが散りばめられています。

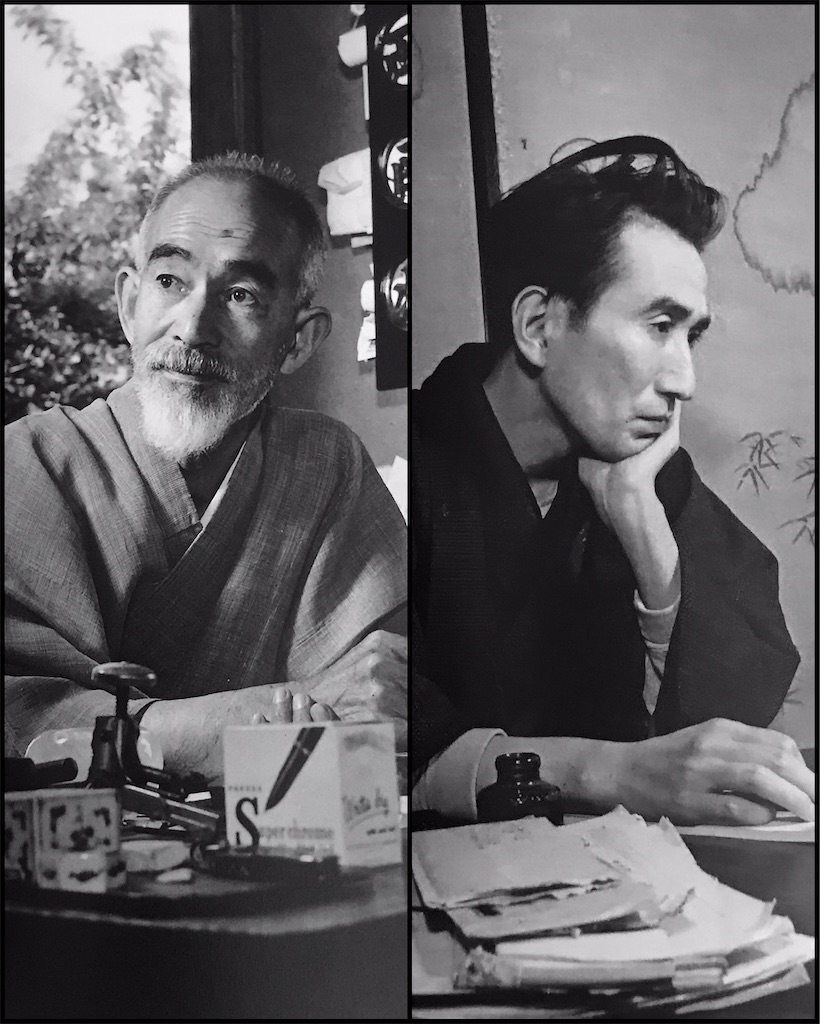

■作中に登場する「うなぎ屋の屋台」のモデル、若松屋の初代主人・小川隆司と太宰 太宰は15時に執筆を終えると、よく若松屋で飲んでいた。左隅で顔を覗かせているのは女将。1947年(昭和22年)撮影。若松屋は現在、三鷹から国分寺に場所を移して営業を続けている。

【若松屋】

◆〒185‐0022 東京都国分寺市東元町2‐13‐19

TEL:042‐325‐5647

◆営業時間:17:00~22:00

◆定休日:火曜日、水曜日

【了】

********************

【参考文献】

・「風紋三十年アルバム」(「風紋三十年」のアルバムをつくる会、1991年)

・日本近代文学館 編『図説 太宰治』(ちくま学芸文庫、2000年)

・林聖子『風紋五十年』(パブリック・ブレイン、2012年)

・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)

・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)

・森まゆみ『聖子ー新宿の文壇BAR「風紋」の女主人』(亜紀書房、2021年)

・南田偵一『文壇バー風紋青春記 何歳からでも読める太宰治』(未知谷、2023年)

※画像は、上記参考文献より引用・加工しました。

********************

【太宰治39年の生涯を辿る。

"太宰治の日めくり年譜"はこちら!】

【太宰治の小説、全155作品はこちら!】

【太宰治のエッセイ、163作品はこちら!】