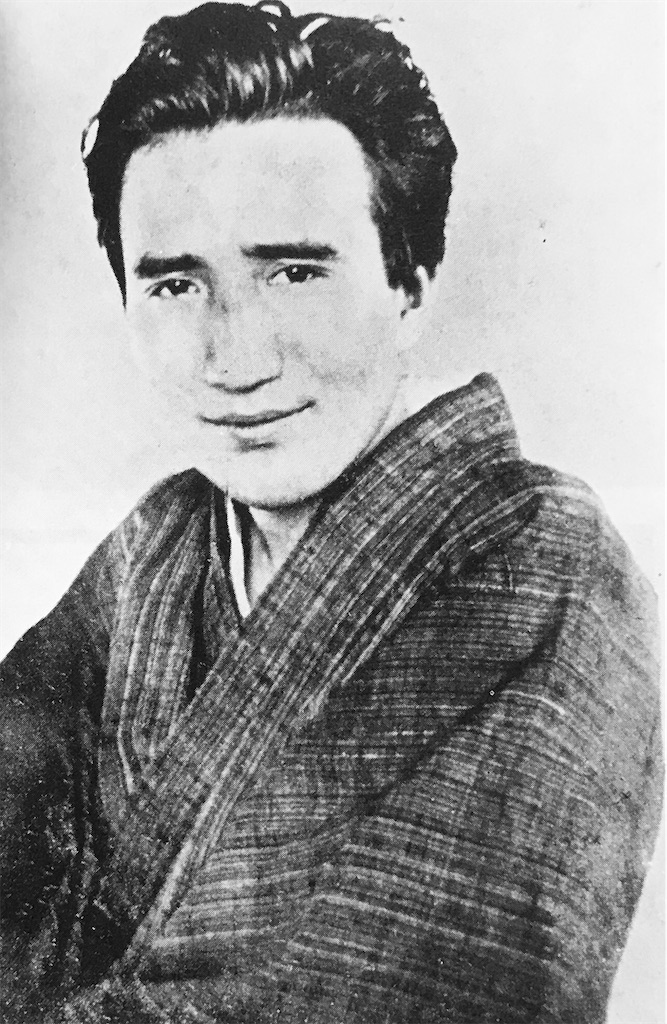

9月12日の太宰治。

九月十三日、乃木大将夫妻が殉死した。

『将軍』と芥川龍之介

1912年(大正元年)9月13日。

階級は、陸軍大将。栄典は贈正二位勲一等功一級伯爵。第10代学習院長に命じられ、

■

太宰が、青森県立青森中学校4年生だった、1926年(大正15年)。6月5日付で発行した同人誌「蜃気楼」六月号に、津島修治(太宰の本名)の署名で、「乃木大将」を題材にした短篇『将軍』を発表しました。

『将軍』

無論、僕は将軍を頑固な、そして「ハラキリ」より他に芸のない恐ろしいヤカマシ屋だと思って居た。

僕は彼等を尊敬しては居なかった。併 し嫌いだというわけでもなかった。ただ単に「彼はホントはエラかったのだそうだ」位に思って居た。

その将軍の遺物展覧会とも称し べきものが、この町に開かれた。学校でそれを「拝観」の為に生徒が全部、教師に所謂「引率」されて会場に行くことになった。

僕ははじめから、行くことに気乗りがしなかった。いずれ将軍の「ハラキリ」の時用いた、短剣に血糊のドス黒くコビリついて居るものや、又将軍が物珍しさにまかせて、いじくり廻した農具…………といったような物を見せられることだろうと思って居た。

それで渋面をしながら(ホンとにそんなツラをしたのだ)会場に入って見た。

有る。有る。果して刀が会場の入口にピカッ――と輝いて控えて居る。

前々から覚悟はして居たが、こんなに早く「切腹用の刀」が出現しようとは思わなかった。

さぞ血糊も、くっついて居ることであろうナとホントに恐る恐るその傍に近附いて見る。

意外にも血糊がない。ビカビカと黒光りがしてある。傍の説明文句を読む。

「?国?」の名刀とある。ハァーさては将軍はこれで切腹したんではないナと思って又刀を見直す。成程名刀にちがいない。将軍の珍重されて居た名刀だそうだ。将軍も流石にこの名刀で腹は切れなかったらしい。なにしろ名刀だからな、いかにもこいつは名刀だ。「これを振り廻して見たいナ」と野心を起したりして見る。とにかく名刀と、いうからには切れるにきまってる。

「一寸 隣りに立って居る人の頭を切って見たいナ」と、よからぬ考を持つ。隣に立って同じように名刀に見とれて居る友達の頭をチョイと横目で見る。その時友達の頭は不思議にも南瓜 のように見えた。これなら切ってのけるのに、わけア無いナと思う。

名刀を見て居るうちに、皆にその床に座れという命令だ。とにかく座る。講演があるんだそうだ。将軍の甥だとかいう中佐が将軍に関しての色々の講話をなさるんだそうだ。

僕はヤレヤレと思った。又あの頑固老爺が自分の子をいかにヤカマシク教育した事や、まるで守銭奴のようにして迄、質素、倹約をした御講話であろうと思ったからである。

■殉死当日の乃木希典と妻・静子

直ちにその御講話なるものが始まる。果して将軍の頑固振りを述べたてた。なんでも、その甥の中佐が小さい時、将軍の命令で墓参をしたが、その時その墓に書いてあった文句を暗記して来ないと言って、ひどく叱られたとか言う話だ。

馬鹿馬鹿しいと思った。更に興味が起らなかったから僕が座って居る所の床板にある小さな小さな穴を見つけこれがどうゆう理由で出来たのだろうか? ということを考えて居ることにした。

それも直き厭 きて来たから、又講話を拝聴する。

中佐は一段と声を高めて言った。

…………「大将は又決して『昼ね』はしませんでした」……僕だって「昼ね」をしないヨ。…………「併し私は今考えて見まするとヤッパリ大将だって夜間演習などで一睡もしないで帰宅したりする時には『昼ね』をしたようです。『裏二階は梯子段が急だから上ってはいけない』と大将は常に私達に言って居ました。が今から考えて見ると大将はあの裏二階に言って常に『昼ね』したように思われます。いわば裏二階は大将の自由の天地でした。そして大将はそこで勝手に寝たり、倒立 ちしたり、飛んだり、はねたりして居たように思われます」…………フン…………仲々話せるナと僕は思った、やや興味が起って来る。

…………「それから又こんな事もございました。或日 大将と二人の子供と、それから私と四人で墓参の帰途『そばや』に立ち寄りました。大将はお前達の好きなものを食えと言え ましたから、私達はまだ幼なかったものですから、それもこれも一人で十五六種もあつらえました。大将はニコニコして笑って居ました。『そば』はすぐ出来て来ましたが仲々食ってしまうことが出来ません。二三杯食ってしまうともう苦しくなりました。大将はもっと食え食えと言え ますがとても食べられませんから皆で大将に、おわびを申しました。大将は笑って別に叱りもしませんでした。それから帰るという段になりましたが皆腹がはって誰も歩いて帰るだけの勇気はありませんでした。それで大将は『そば』の代を全部そば屋に払ってから車やを呼びにやってそして私達を一人ずつおぶって車に乗せて呉れました」…………増々面白味を感じて来る。愉快になって来る。将軍も実際はいいオジイサンだったんだ。ケチケチしては居なかったんだ。殊 に皆をおぶって車に乗せて呉れるなど……僕にもこんなオジイサンがあればいいなと思って見るように迄成って居た。僕は全く晴々しい気分でその話に聴き入った。中佐はそれから将軍が書籍が好きであって面白い本があれば、よくヒトにそれを貸して読ませた。そして時々そのヒトにそれを読んだ後の感想を話させたものであると言うようなことも言った。

僕は思わず微笑した。将軍のその感想を聞く時の心理が僕には余りにハッキリわかって居たからだ。否僕も実はそれと同じようなことをした時が、あったからだ。ホー将軍は僕と似たようなこともしたんだナ、僕は驚きとも、喜びともつかない妙な気分を味った。将軍も人間だったんだよ。僕は一大発見をしたように目を輝かした。

中佐は更に話を続けた。

それからの中佐の話はどれも、これも皆愉快なことばかりだった。中佐はこんなことも言った。将軍が外国に行った時には実に豪奢 を極めたものだそうだ。宿るにはその町で一番上等のホテルに、又シガーなんかでも最上等のものを用いたんだそうだ。一寸そこに行くと言う場合でも自動車でブーブーだ。

僕はこれを聞いて、いよいよ愉快になって来た。将軍はやっぱり人間だった。シャレるということを知って居たんだ。如何 にそれが我国の威を示そうと目的であったとはいえ、とにかく将軍はシャレたんだ。僕はもう愉快でたまらなかった。若 し許したなら僕はあの時大声で将軍の万歳を三唱したに違いない。

僕の大好きな将軍よ! 僕はアナタをウソに見てしまって居たんだ。失敬したナ、僕はもう酔ってしまったようになって居た。もしもあの時僕の傍のヒトが一寸気をつけて居るならば僕の顔が常にニヤニヤニヤして居たのを発見したであろう。

中佐の話はそれから少し続いた。

そして間もなく「十分間休んで又講話を続けるから、その間遺物を拝観するように」と言った。僕はニヤニヤしながら、立って、たくさんの遺物を見た。こんどは、どれにもこれにも、あの人なつこい細い目をした将軍の白髭の顔が表われて来るような気がした。懐かしくってたまらなかった。

血糊のついたハラキリ刀も見たが、別に気持が悪くなかった。かえって、あのオジイサンが真顔で「ハラキリ」をした光景を思い浮べて、滑稽な感じさえした。講話の続きを聞いて行きたいとは思ったが、なんとなく気がソワソワして外に出たくて、たまらなくなったからコソコソ会場を出た。

僕はブラブラと道を歩いた。僕はこんな嬉しい気持ちで歩けることは一生涯に二回も三回もあるであろうか。「フフン」僕はさも得意そうに鼻を動かした。そしてつぶやいた。

”He is not what he was.”

太宰は、芥川龍之介(1892~1927)から強い影響を受けたと言われており、1924年(大正13年)の頃から芥川の小説に親しむようになりました。芥川は、乃木を皮肉った短篇『将軍』を書いています。前半が官憲の検閲によって伏字だらけになっていますが、太宰は、芥川の『将軍』を模倣して、この短篇『将軍』を執筆したものと思われます。

【了】

********************

【参考文献】

・日本近代文学館 編『図説 太宰治』(ちくま学芸文庫、2000年)

・太宰治『地図 初期作品集』(新潮文庫、2009年)

・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)

・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)

※モノクロ画像は、上記参考文献より引用しました。

********************

【今日は何の日?

"太宰カレンダー"はこちら!】

【太宰治、全155作品はこちら!】