今週のエッセイ

◆『津軽地方とチェホフ』

1946年(昭和21年)、太宰治 37歳。

1946年(昭和21年)4月下旬頃に脱稿。

『津軽地方とチェホフ』は、1946年(昭和21年)5月15日発行の「アサヒグラフ」第四十五巻第十四号に発表された。

「津軽地方とチェホフ」

こないだ三幕の戯曲を書き上げて、それからもっと戯曲を書いてみたくなり、長兄の本棚からさまざまの戯曲集を持ち出して読んでみたが、日本の大正時代の戯曲のばからしさには呆 れた。よくもまあ、こんなものを、書く人も退屈せずに書いたもの哉 、そうしてこんなものでもたいてい大劇場に於 て当時の名優に依って演ぜられたものらしいが、よくもまあ、名優たちもこんなつまらない台詞を大真面目で暗誦したもの哉 、よくもまあ、観客も辛抱して見ていたもの哉 、つくづく呆 れ、不愉快にさえなった。

女 此頃お仕事をなさいませんのね。

男 出来ないのです。行き詰まって其処 から奥へどうしても突き入れないんです。

女 今にお出来になりますわ。せきとめられた水が塞 を破って出るような勢で。

馬鹿にするな、と言ってやりたい。これはほんの一例であるが、まあ、たいていこんな按配で、とても読んで行けない。戯曲に限らず、大正時代の文学で、たいへん有名なものでも、今読むと実にひどいのが多い。いちど全部、大掃除の必要があるように思われる。それで、その戯曲の話だが、いろいろ読んで、私にはやはりチェホフの戯曲が一ばん面白かった。チェホフの有名な戯曲は、たいてい田舎の生活を主題にしている。いま私は、戦災のため田舎暮しを余儀なくされているが、ちょうどいまの日本の津軽地方の生活が、そっくりチェホフ劇だと言ってよいような気さえした。津軽地方にも、いまはおびただしく所謂 「文化人」がいる。そうしてやたらに「意味」ばかり求めている。たとえば、「伯父ワーニャ」のアーストロフ氏の言の如く、

ーーインテリゲンチャには閉口です。あの連中は我々の善良なる友人であるが、考えが偏狭で感情はうそ寒く、自分の鼻からさきの事はまるで見えない……何の事はない、ただもう馬鹿なんです。少し利巧な見ばえのするような人間は、これはまたヒステリイ、疑いと卑屈に蟲食われてしまっています……こういう手合いは愚痴を言う、人を憎む、病的に讒謗 を逞 しうする。そして人に接するのにも、わきの方からそっと寄って行って、じろりと横目で見て、「ああ、あれは変態だ!」とか、「あれは法螺 ふきだ!」とか一口に言って片づけてしまう。ところが、例えば私の額に、どういうレッテルを貼ればいいか分からないような時には、「あれは妙な奴だ、どうも妙な奴だ!」と言う。私が森がすきならこれも妙、私が肉を食わなければこれもやっぱり妙だと来る。まあ、こう言ったようなもので、自然や人間に対する素直な、清い、鷹揚な態度は既にないのです……ない、全くない!

それからまた「桜の園」のトロフィーモフ氏の言の如く、

ーー僕の知っているインテリゲンチャの大部分は、何物も、求めていないし、そうして何一つ仕事もせず、労働に対しては今のところ無能です。彼らは自らインテリゲンチャと称しながら、召使に向っては「お前」と呼び捨てにするし、百姓などはまるで動物扱いにして、ろくすっぽ勉強はせず、本気に読書という事もしない。全く何一つしないで、科学もただ口先で云々 するだけだし、芸術の事だってろくろく分りやしないんです。その癖、みんな真面目で、みんな厳粛な顔をして、みんな高尚な事ばかり言って、哲学者気取りでいますが、それでいて我々の大多数は百人のうち九十九人まで、まるで野蛮人のような生活をして、ちょっとどうかすると、すぐ啀 み合ったり、悪口をつき合ったりします。そんなわけで我々の口にする美しいみたいな話は、みんなただ自他の目を誤魔化すために過ぎないのです。それはもう見え透いています。現にこの頃やかましい労働者の小児預り所は、一体どこにあるんです? 国民図書館はどこにあるんです? 一つ教えて下さいませんか。そんなものは小説に書いてるだけで、本当にはまるでありやしない。あるものはただ垢 と、凡俗と、アジア風の生活ばかりです……僕はあまり糞真面目な顔が、おそろしくもあれば嫌いでもあります。僕は糞真面目な話を恐れます。それよりいっそ黙っていた方がいい。

さらにまた「三人姉妹」に於いては、トウゼンバッハ氏とマーシャさんが、次のような会話を交している。

トウゼンバッハ__二百年三百年はおろか、たとえ百万年の後でも、生活はやはりこれまでの通りです。我々に何の関係もない--少くとも、我々の到底知ることの出来ないような、それ自身の法則に従いながら、生活は永久に変ることなく、常に一定の形を保って続いて行くでしょう。渡り鳥、まあ、例えば鶴などが飛んで行くとする。そして高級なものか低級なものか、とにかく、どんな考えがその鶴の頭に宿っているとしたところで、彼等は依然として飛んで行きます。そしてなぜ、どこへという事は知らないのです。たとえ、どんな哲学者が彼等の間に現れようと、彼等は現在も飛んでいるし、また未来も飛んで行くことでしょう。何とでも勝手に理屈をこね廻 すがいい、おれ達はただ飛べばいいんだってね……

マーシャ__それにしても意味というものが__

トウゼンバッハ__意味ですって……いま雪が降っている、それに何の意味があります?

津軽地方のインテリゲンチャたちも、実にこの「意味」の追及に熱心である。月日は流れる水の如く、と言えば、それはどんな意味ですとすぐに反問する。

所謂 サンボリズムの習練などは全く無い。

太宰とチェーホフ

今回のエッセイのタイトルになっている「チェホフ」は、ロシアを代表する劇作家、小説家でもあるチェーホフ(1860~1904)のことです。代表作に『ワーニャ伯父さん』(1899~1900)、『三人姉妹』(1901)、『桜の園』(1904)などがあります。チェーホフは、近代演劇の創始者であり、短篇小説の名手でもあります。

■アントン・パーヴロヴィチ・チェーホフ(1860~1904) ロシアを代表する劇作家であり、多くの優れた短篇を遺した小説家。

太宰は事あるごとに、好きなロシア作家として、チェーホフの名前を挙げています。

太宰の友人・檀一雄も「何といっても、西洋の文学で太宰の一番の愛読書はチェホフだ。短編のすべての根幹にその激しい影響がみられるだろう」と指摘しています。

『走れメロス』や『新ハムレット』、『お伽草紙』など、既存の物語を換骨奪胎して自身の小説に仕上げてしまうのは、太宰の創作手法のひとつですが、チェーホフの作品に影響を受けて執筆された小説もあります。

太宰の小説『彼は昔の彼ならず』で、「真似しますのよ。あの人の意見なんかあるものか。みんな女からの影響よ(略)」「まさか。そんなチェホフみたいな。」と書いていますが、これはチェホフの『可愛い女』の換骨奪胎です。主人公・オーレニカは夫運が悪く、夫が変わる度に新しい夫の意見をそのまま自分の考えにして、借りものの人生を生きる女性でしたが、『彼は昔の彼ならず』の青扇は、女が変わる度に女に合わせるという人物でした。太宰の『男女同権』も、チェーホフの『煙草の害について』を換骨奪胎した作品です。

また戦後、太宰は「傑作を書きます。大傑作を書きます。日本の『桜の園』を書くつもりです。没落階級の悲劇です。」と言って、小説『斜陽』を執筆しています。

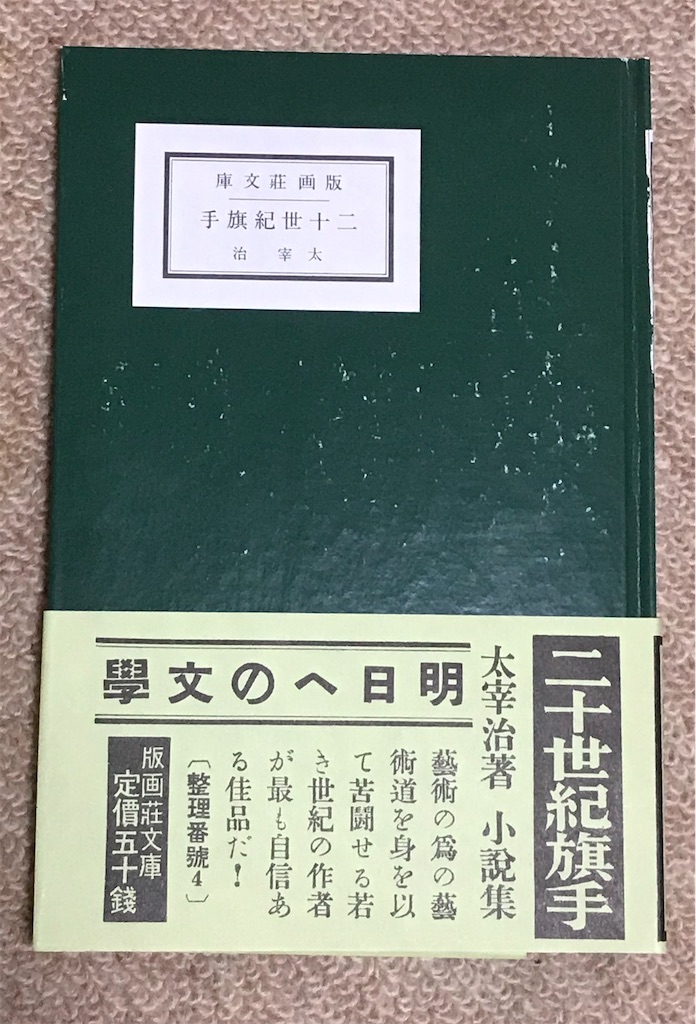

■『斜陽』初版復刻本 1992年(平成4年)、日本近代文学館より『名著初版本復刻 太宰治文学館』として復刻された初版本。

『斜陽』が執筆されたのは、1947年(昭和22年)。

2年前の1945年(昭和20年)12月、GHQ(連合軍総司令部)は「農地改革に関する覚書」を発表。これを受けて日本政府は、翌1946年(昭和21年)2月に農地調整法を改正し、地主、小作人の協議による土地の売買を推し進めました。しかし、GHQはその内容が不徹底であることに強い不満を示し、第二次農地改革が始められました。同年10月に自作農創設特別措置法が公布され、国が地主から買収して、小作人に売却する形が取られ、これによって「寄生地主」が壊滅することになりました。

また、農地改革と並行して1946年(昭和21年)11月、財産税法も公布されました。これは、極端な累進課税で、翌1947年(昭和22年)3月3日には、強制的に金融申告をすることが義務付けられました。年収10万円以上は25%、1,500万円以上は90%の税率を課すというもので、物納も可能だったため、大地主はこぞって所有していた土地を手放していきました。

戦禍から逃れ、1945年(昭和20年)7月末から翌年11月まで故郷・津軽へ疎開していた太宰は、一連の農地改革による地主の土地所有制の解体を目の当たりにし、大きな衝撃を受けたものと思われます。

津島家も斜陽を迎え、1948年(昭和23年)6月26日、津島家の長兄・津島文治は、当時の金木町長・角田唯五郎に約250万円で家屋敷を売却しています。

■太宰の生家 1948年(昭和23年)6月に角田氏へ売却されたが、使い道がなかったため、2年後に旅館として開業。現在は、太宰治記念館「斜陽館」として五所川原市の施設となっている。また、近代和風住宅の代表例として2004年(平成16年)に国の重要文化財に指定されている。

チェーホフの『桜の園』では、昔ながらの地主貴族だったヒロイン・ラネーフスカヤ夫人が、急変する現実を受け入れることができず、昔の夢におぼれたため、先祖代々の領地を手放さざるを得なくなってしまいます。土地を買い取る成金商人・ロパーヒンの登場や、過去の生活に未練を持たず新しい生活に飛び込んでいく娘・アーニャに未来が託される展開は、太宰の『斜陽』に通ずる部分です。

夕映えのごとく消えゆく貴族階級の哀愁が描かれた『桜の園』を読みながら、太宰は無意識に自身の生家を重ねていたかもしれません。

実際に『斜陽』が執筆されたのは、金木での疎開生活を終えて帰京してから約半年後でしたが、太宰の妻・津島美知子は、「作品の構想は既に金木にいる間に芽生えていて、『斜陽』という題名も定っていた」と回想しています。

【了】

********************

【参考文献】

・『太宰治全集 11 随想』(筑摩書房、1999年)

・志村有弘/渡部芳紀 編『太宰治大事典』(勉誠出版、2005年)

・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)

・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)

・安藤宏『太宰治論』(東京大学出版会、2021年)

※モノクロ画像は、上記参考文献より引用しました。

********************

【太宰治39年の生涯を辿る。

"太宰治の日めくり年譜"はこちら!】

【太宰治の小説、全155作品はこちら!】

【太宰治の全エッセイ、

バックナンバーの一覧はこちら!】