今週のエッセイ

◆『古典龍頭蛇尾』

1936年(昭和11年)、太宰治 27歳。

1936年(昭和11年)4月9日に脱稿。

『古典龍頭蛇尾』は、1936年(昭和11年)5月1日発行の「文藝懇話会」第一巻第五号の「特集『日本古典文藝の伝統と現代文藝』」欄に発表された。初出本文の末尾には「(四月九日)」とあり、執筆の日付と推定される。

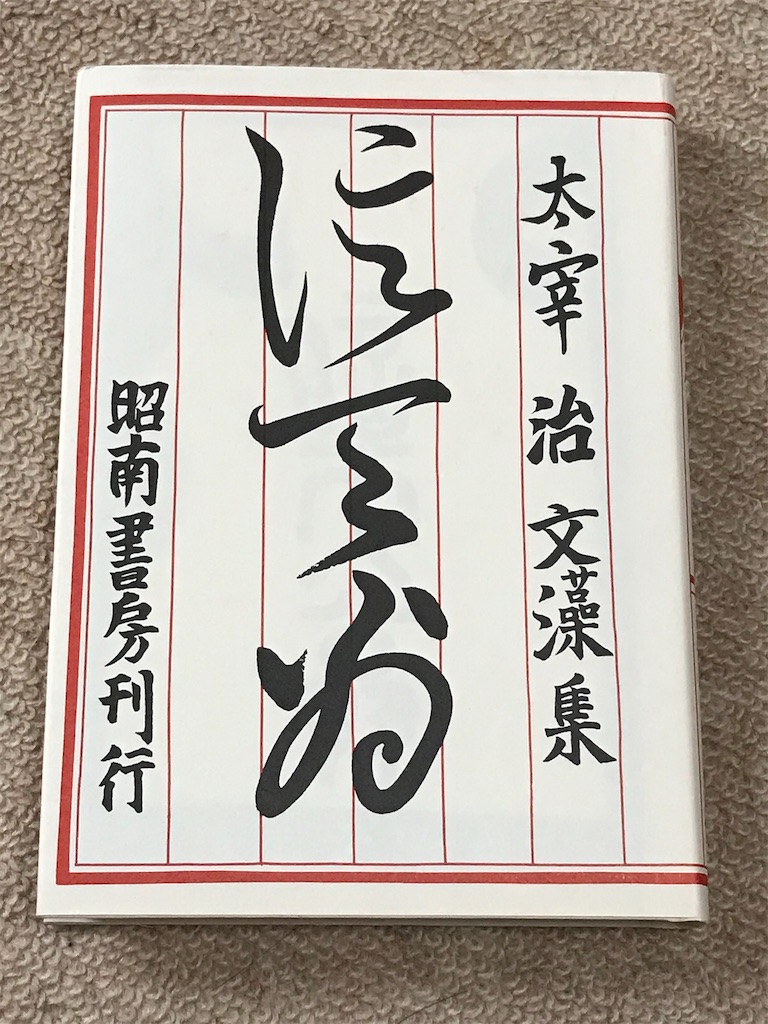

■文藻集『

「古典龍頭蛇尾」

きのうきょう、狂せんほどに苦しきこと起り、なすところなく額の油汗拭うてばかりいたのであるが、この苦しみをよそにして、いま、日本文学に就いての涼しげなる記述をしなければならない。こうしてペンを握ったまま、目を閉じると、からだがぐいぐい地獄へ吸い込まれるような気がして、これではならぬと、うろうろうろうろ走り書きしたるものを左に。

日本文学に就いて、いつわりなき感想をしたためようとしたのであるが、はたせるかな、まごついてしまった。いやらしい、いやらしい、感想の感想の、鳴戸の渦のようにあとからあとから湧いて出て、そこら一ぺんにはんらんし、手のつけようもなくなった。この机辺のどろどろの洪水を、たたきころして凝結させ、千代紙細工のように切り張りして、そうして、ひとつの文章に仕立てあげるのが、これまでの私の手段であった。けれども、きょうは、この書斎いっぱいのはんらんを、はんらんのままに掬 いとって、もやもや写してやろうと企てた。きっと、うまくゆくだろう。

「伝統。」という言葉の定義はむずかしい。これは、不思議のちからである。ある大学から、ピンポンのたくみなる選手がひとり出るとその大学から毎年、つぎつぎとピンポンの名手があらわれる。伝統のちからであると世人は言う。ピンポン大学の学生であるという矜持 が、その不思議の現象の一誘因となって居るのである。伝統とは、自身の歴史であり、日々の自恃 の堆積である。日本の誇りは、天皇である。日本文学の伝統は、天皇の御製に於いて最も根強い。

五七五調は、肉体化さえされて居る。歩きながら口ずさんでいるセンテンス、ふと気づいて指折り数えてみると、きっと、五七五調である。――ハラガヘッテハ、イクサガデキヌ。ちゃんと形がととのって居る。

思索の形式が一元的であること。すなわち、きっと悟り顔であること。われから惑乱している姿は、たえて無い。一方的観察を固持して、死ぬるとも疑わぬ。心理追及の学徒ではなしに、つねに、達観したる師匠である。かならず、お説教をする。最も写真的なる作家西鶴でさえ、かれの物語のあとさきに、安易の人生観を織り込むことを忘れない。野間清治氏の文章も、この伝統を受けついで居るかのように見える。小説家では、里見弴 氏。中里介山氏。ともに教訓的なる点に於いて、純日本作家と呼ぶべきである。

日本文学は、たいへん実用的である。文章報国。雨乞いの歌がある。ユウモレスクなるものと遠い。国体のせいである。日本刀をきたえる気持ちで文を草している。一筆三拝。

文章を無為に享楽する法を知らぬ。やたらに深刻をよろこぶ。ナンセンスの美しさを知らぬ。こ理くつが多くて、たのしくない。お月様の中の小兎をよろこばず、カチカチ山の小兎を愛している。カチカチ山は仇討ち物語である。

おばけは、日本の古典文学の粋である。狐の嫁入り。狸 の腹鼓 。この種の伝統だけは、いまもなお、生彩を放って居る。ちっとも古くない。女の幽霊は、日本文学のサンボルである。植物的である。

日本文学の伝統は、美術、音楽のそれにくらべ、げんざい、もっとも微弱である。私たちの世代の文学に、どんな工合いの影響を与えているだろう。思いついたままを書きしるす。

答。ちっとも。

私たちの世代にいたっては、その、いと嫋嫋 たる伝統の糸が、ぷつんと音たてて切れてしまったかのようである。詩歌の形式は、いまなお五七五調であって、形の完璧を誇って居るものもあるようだが、散文にいたっては。

抜けるように色が白い、あるいは、飛ぶほどおしろいをつけている、などの日本語は、私たちにとって、異国の言葉のように耳新しく響くのである。たしかに、日本語のひとつひとつが、全く異った生命を持つようになって居るのである。日本語にちがいはないのだけれども、それでも、国語ではない。一語一語のアイデアが、いつの間にか、すりかえられて居るのである。残念である、というなんでもない一言でさえ、すでに異国のひびきを伝えて居るのだ。ひとつのフレエズに於いてさえ、すでにこのように質的変化が行われている。

病トロイツキが、死都ポンペイを見物してあるいているニュウス映画を見たことがある。涙が出たくらいに、あわれであった。私たちの古典に対する、この光景と酷似して居る。源氏物語自体が、質的にすぐれているとは思われない。源氏物語と私たちとの間に介在する幾百年の風雨を思い、そうしてその霜や苔に被われた源氏物語と、二十世紀の私たちとの共鳴を発見して、ありがたくなって来るのであろう。いまどき源氏物語を書いたところで、誰もほめない。

日本の古典から盗んだことがない。私は、友人たちの仲では、日本の古典を読んでいるほうだとひそかに自負しているのであるが、いまだいちども、その古典の文章を拝借したことがない。西洋の古典からは、大いに盗んだものであるが、日本の古典は、その点ちっとも用に立たぬ。まさしく、死都である。むかしはここで緑酒を汲んだ。菊の花を眺めた。それを今日の文芸にとりいれて、どうのこうのではなしに、古典は、古典として独自のたのしみがあり、そうして、それだけのものであろう。かぐや姫をレヴュウにしたそうであるが、失敗したにちかいない。

日本の古典文学の伝統が、もっとも香気たかくしみ出ているものに、名詞がある。幾百年の永いとしつき、幾百万人の日本の男女の生活を吸いとって、てかてか黒く光っている。これだけは盗めるのである。野は、あかねさすむらさき野。島は、浮島、八十 島。浜は、長浜。浦は、生 の浦、和歌の浦。寺は、壷坂、笠置、法輪。森は、忍 の森、仮寝 の森、立聞 の森。関は、なこそ、白川。古典ではないが、着物の名称など。黄八丈、蚊かすり、藍みじん、麻の葉、鳴海しぼり。かつて実物を見たことがなくても、それでも、模様が、ありありと眼に浮ぶから不思議である。これをこそ、伝統のちからというのであろう。

すこし調子が出て来たぞと思ったら、もう八枚である。指定の枚数である。ふたたび、現実の重苦しさが襲いかかる。読みかえしてみたら、甚だわけのわからぬことが書かれてある。しどろもどろの、朝令暮改。こんなものでいいのかしら。何か気のきいた言葉でもって結びたいのだが、少し考えさせて下さい。

いよいよだめだ。これでおしまいだ。おゆるし下さい。私は小説を書きたいのです。

太宰と古典

太宰は、今回のエッセイの中で「日本の古典から盗んだことがない」と書いています。太宰が古典を題材にした作品を多く発表したのは、このエッセイを書いた約2年後にあたる1938年(昭和13年)以降、1945年(昭和20年)までですが、原作を下敷きにして換骨奪胎する方法は、太宰の得意な手法でした。

太宰の初期作品の中にも、古典やフォークロア(民間伝承)を題材にした作品があります。

『魚服記』は、上田秋成『雨月物語』所収の「

■『雨月物語』巻二「夢応の鯉魚」挿絵

1938年(昭和13年)以降、言論統制が厳しくなっていく状況の中、古典を換骨奪胎し、自由な空想を巡らせ、人間の本質に迫る作品を数多く発表していきました。

太宰は、日本の古典のみならず、古代ギリシャの伝承とドイツの詩人であるフリードリヒ・フォン・シラー(シルレル)の『人質』を基にした『走れメロス』や、森鷗外が翻訳したドイツの作家であるヘルベルト・オイレンベルクの『女の決闘』を引用しながら構成した『女の決闘』、イングランドの劇作家・詩人であるウィリアム・シェイクスピアの代表作『ハムレット』の筋を利用した『新ハムレット』など、西洋の古典、古伝説を下敷きにするなど、創作の幅を広げていきました。

■デイモンとピシアス 『走れメロス』の基になった伝承。西洋では「固い友情で結ばれた親友」を意味する慣用句として使われ、「メロスとセリヌンティウス」よりも、「デイモンとピシアス」という呼称の方が有名。

また、同時期に発表された『清貧譚』は、中国の作家である

太宰が「わたしのさいかく」といった『新釈諸国噺』は、江戸時代の浮世草紙・人形浄瑠璃作者・俳諧師である井原西鶴の著作に取材し、『お伽草紙』では「ムカシムカシノオ話ヨ」と防空壕の中で子供に語られる形式で「瘤取り」「浦島さん」「カチカチ山」「舌切雀」をユーモラスに作り替えています。

太宰は、古典の骨組みを借りながら、自身の心象風景や姿勢、社会風刺などを作品に投影していきました。

【了】

********************

【参考文献】

・『太宰治全集 11 随想』(筑摩書房、1999年)

・志村有弘/渡部芳紀 編『太宰治大事典』(勉誠出版、2005年)

・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)

・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)

※モノクロ画像は、上記参考文献より引用しました。

********************

【太宰治39年の生涯を辿る。

"太宰治の日めくり年譜"はこちら!】

【太宰治の小説、全155作品はこちら!】