今週のエッセイ

◆『もの思う葦(その一)』③

-当りまえのことを当りまえに語る。

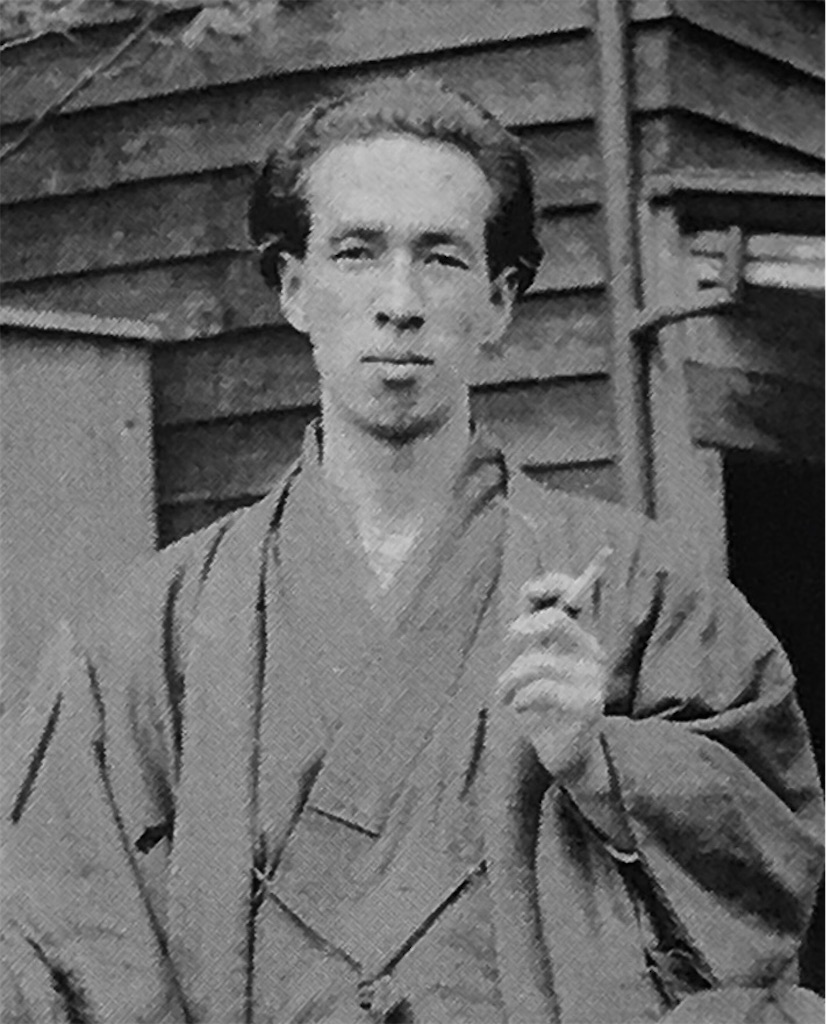

1935年(昭和10年)、太宰治 26歳。

1935年(昭和10年)9月30日頃までに脱稿。

『もの思う葦(その一)』は、1935年(昭和10年)8月1日発行の「

なお、標題に付している「(その一)」は、定本としている『太宰治全集 11 随想』(筑摩書房、1999年)において、便宜上付されたもので、「週刊 太宰治のエッセイ」でもこれを踏襲した。

掲載の3回目である1935年(昭和10年)11月1日発行の「

「書簡集」

おや? あなたは、あなたの創作集よりも、書簡集のほうを気にして居られる。――作家は悄然 とうなだれて答えた。ええ、わたくしは今まで、ずいぶんたくさんの愚劣な手紙を、ほうぼうへ撒きちらして来ましたから。(深い溜息をついて、)大作家にはなれますまい。

これは笑い話ではない。私は不思議でならないのだ。日本では偉い作家が死んで、そのあとで上梓する全集へ、必ず書簡集なるものが一冊か二冊、添えられてある。書簡のほうが、作品よりずっと多量な全集さえ、あったような気がするけれど、そんなのには又、特殊な事情があったのかも知れない。

作家の、書簡、手帳の破片、それから、作家御十歳の折の文章、自由画。私には、すべてくだらない。故作家と生前、特に親交あり、いま、その作家を追慕するのあまり、彼の戯れにものした絵集一巻、上梓して内輪 の友人親戚間にわけてやるなど、これはまた自ら別である。あかの他人のかれこれ容喙 すべき事がらでない。

私は一読者の立場として、たとえばチェホフの読者として、彼の書簡集から何ひとつ発見しなかった。私には、彼の作品「鷗 」の中のトリゴーリンの独白を書簡集のあちこちの隅からかすかに聴取できただけのことであった。

読者あるいは、諸作家の書簡集を読み、そこに作家の不用意きわまる素顔を発見したつもりで得々としているのかも知れないが、彼等がそこでいみじくも、掴まされたものはこの作家もまた一日に三度三度のめしを食べた、あの作家もまた房事を好んだ、等々の平俗な生活記録にすぎない。すでに判り切ったことである。それこそ、言うさえ野暮な話である。それにもかかわらず、読者は、一度掴んだ鬼の首を離そうともせず、ゲエテはどうも梅毒らしい、プルウストだって出版屋には三拝九拝だったじゃないか、孤蝶と一葉とはどれくらいの仲だったのかしら。そうして、作家が命をこめた作品集は、文学の初歩的なるものとしてこれを軽んじ、もっぱら日記や書簡集だけをあさり廻るのである。曰く、将を射んと欲せば馬を射よ。文学論は更に聞かれず、行くところ行くところ、すべて人物月旦 はなやかである。

作家たるもの、またこの現象を黙視し得ず、作品は二の次、もっぱらおのれの書簡集作成にいそがしく、十年来の親友に送る書簡にも、袴をつけ扇子を持って、一字一句、活字になったときの字づらの効果を考慮し、他人が覘 いて読んでも判るよう文章にいちいち要らざる注釈を書き加えて、そのわずらわしさ、ために作品らしき作品一つも書けず、いたずらに手紙上手の名のみ高い、そういうひとさえ出て来るわけではないか。

書簡集に持ちいるお金があったなら、作品集をいよいよ立派に装釘するがいい。発表されると予期しているような、また予期していないような、あやふやな書簡、及び日記。蛙を掴まされたようで、気持ちがよくないのである。いっそどちらかにきめたほうが、まだしもよい。

かつて私は、書簡もなければ日記もない、詩十篇ぐらいに訳詞十篇ぐらいの、いい遺作集を愛読したことがある。富永太郎というひとのものであるが、あの中の詩二篇、訳詞一篇は、いまでも私の暗い胸のなかに灯をともす。唯一無二のもの。不朽のもの。書簡集の中には絶対にないもの。

「兵法」

文章の中の、ここの箇所は切り捨てたらよいものか、それとも、このままのほうがよいものか、途方にくれた場合には、必ずその箇所を切り捨てなければいけない。いわんや、その箇所に何か書き加えるなど、もってのほかというべきであろう。

「in a word」

久保田万太郎か小島政ニ郎か、誰かの文章の中でたしかに読んだことがあるような気がするのだけれども、あるいは、これは私の思いちがいかも知れない。芥川龍之介が、論戦中によく「つまり?」という問を連発して論敵をなやましたものだ、という懐古談なのだ。久保万か、小島氏か、一切忘れてしまったけれども、とにかく、ひどくのんびり語っていた。これには、わたくしたち、ほとほと閉口いたしましたもので、というような口調であった。いずくんぞ知らん、芥川はこの「つまり」を掴みたくて血まなこになって追いかけ追いかけ、はては、看護婦、子守娘にさえ易々 とできる毒薬自殺をしてしまった。かつての私もまた、この「つまり」を追及するに急であった。ふんぎりが欲しかった。路草を食う楽しさを知らなかった。循環小数の奇妙を知らなかった。動かざる、久遠の心理を、いますぐ、この手で掴みたかった。

「つまりは、もっと勉強しなくちゃいかんということさ。」「お互いに。」徹宵 、議論の揚句の果は、ごろんと寝ころがって、そう言って二人うそぶく。それが結論である。それでいいのだとこのごろ思う。

私はたいへんな問題に足を踏みいれてしまったようである。はじめは、こんなことを言うつもりじゃなかった。

In a word という小題で、世人、シェストフを贋物の一言で言い切り、横光利一を駑馬 の二字で片づけ、懐疑説の矛盾をわずか数語でもって指摘し去り、ジッドの小説は二流也と一刀のもとに屠 り、日本浪漫派は苦労知らずと蹴って落ちつき、はなはだしさは読売新聞の壁評論氏の如く、一篇の物語(私の「猿ヶ島」)を一行の諷刺、格言に圧縮せんと努めるなど、さまざまの殺伐なるさまを述べようと思っていたのだが、秋空のせいか、ふっと気がかわって、われながら変なことになってしまった。これは、明かに失敗である。

「病躯 の文章とそのハンディキャップに就いて」

確かに私は、いま、甘えている。家人は私を未だ病人あつかいにしているし、この戯文を読むひとたちもまた、私の病気を知っている筈である。病人ゆえに、私は苦笑でもって許されている。

君、からだを頑健にして置きたまえ。作家はその伝記の中で、どのような三面記事をも作ってはいけない。

太宰治と書簡集

太宰の書簡は、新版の全集が刊行される度に補充されており、1999年に刊行された第十一次筑摩書房版『太宰治全集 12 書簡』に799通が収録。その受信者は117名に及んでいます。

太宰は、『もの思う葦』の「書簡集」の冒頭で、「書簡集に持ちいるお金があったなら、作品集をいよいよ立派に装釘するがいい。発表されると予期しているような、また予期していないような、あやふやな書簡、及び日記。蛙を掴まされたようで、気持ちがよくないのである。」と書いています。今では、全集の中の一冊が書簡集に充てられる太宰ですが、生前に自身で構成した八雲書店版『太宰治全集』では、「書簡集」刊行の予定はありませんでした。

八雲書店版『太宰治全集』ラインナップ

第一巻「晩年」

第二巻「虚構の彷徨」

第三巻「短編集」

第四巻「短編集」

第五巻「短編集」

第六巻「短編集」

第七巻「短編集」

第八巻「津軽」

第九巻「新釈諸国噺」

第十巻「苦悩の年鑑」

第十一巻「ヴィヨンの妻」

第十二巻「斜陽」

第十三巻「人間失格」

第十四巻「戯曲集」

第十五巻「感想集」

第十六巻「研究・索引」

※太宰の死後、全16巻刊行の予定が全18巻に変更されましたが、1950年(昭和25年)4月、出版不況と労働争議が原因で八雲書店が倒産したため、14巻で刊行中絶となりました(第12巻「パンドラの匣」、第16巻「随想集」、第17巻「書簡集」、第18巻「未発表作品、補遺」が未刊行)。

太宰の妻・津島美知子は、「書簡雑感」(『回想の太宰治』所収)の中で、「はがきの簡便さを好むが、和紙の美しい詩箋や封筒に毛筆で書くことも好きだった」と書いていますが、最新の全集に799通も書簡が収録されていることからも、筆まめだった太宰の様子がうかがえます。

全集に収録されている個人別の書簡で一番通数が多いのは、106通の山岸外史です。1939年(昭和4年)3月8日付の絵はがきには、「二年、三年、君と私と音信不通の場合があっても、やはり、君と、私と、同じ文学の道を理解しながら歩いてゆくのではないかと思う」と、山岸に啓発され、暗示を受けていることが語られています。

■山岸外史

【了】

********************

【参考文献】

・『太宰治全集 11 随想』(筑摩書房、1999年)

・志村有弘/渡部芳紀 編『太宰治大事典』(勉誠出版、2005年)

・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)

・津島美知子『回想の太宰治』(講談社文芸文庫、2008年)

・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)

※モノクロ画像は、上記参考文献より引用しました。

********************

【太宰治39年の生涯を辿る。

"太宰治の日めくり年譜"はこちら!】

【太宰治の小説、全155作品はこちら!】