今週のエッセイ

◆『わが愛好する言葉』

1943年(昭和18年)、太宰治 34歳。

1943年(昭和18年)6月末か7月初め頃に脱稿。

『わが愛好する言葉』は、1943年(昭和18年)7月28日発行(八月号)の「現代文學」第六巻第八号の特集随筆「わが愛好する言葉」欄に発表された。この欄には、ほかには、「三つの文」(高木卓)、「好きな詩歌抄」(木山捷平)などが掲載された。

「わが愛好する言葉」

どうも、みんな、佳 い言葉を使い過ぎます。美辞を姦するおもむきがあります。鷗外がうまい事を言っています。

「酒を傾けて酵母を啜るに至るべからず。」

故に曰く、私には好きな言葉は無い。

真相「生れて、すみません。」

今回のエッセイで、太宰が引用している森鷗外の"名言"「酒を傾けて酵母を啜るに至るべからず。」。これは、「いくら酒が好きだからといって、酒よりも酵母の味わいを美味いと感じるようになってしまっては行き過ぎである。ものの好きにも限度がある」という意味です。太宰は、これに続けて「故に曰く、私には好きな言葉は無い。」と締め括っていますが、太宰が記した数多くのフレーズの中にも"名言"が多くあります。

今回の文末コラムでは、太宰の"名言"の中でも有名な「生れて、すみません。」の真相について紹介します。

1936年(昭和11年)10月、太宰はパビナール中毒療養のために、東京武蔵野病院の閉鎖病棟に収容され、約1ヶ月間入院します。「生れて、すみません。」は、退院直後の1937年(昭和12年)1月1日付発行の「改造」新年号に発表された短篇『二十世紀旗手』にエピグラフとして掲げられました。

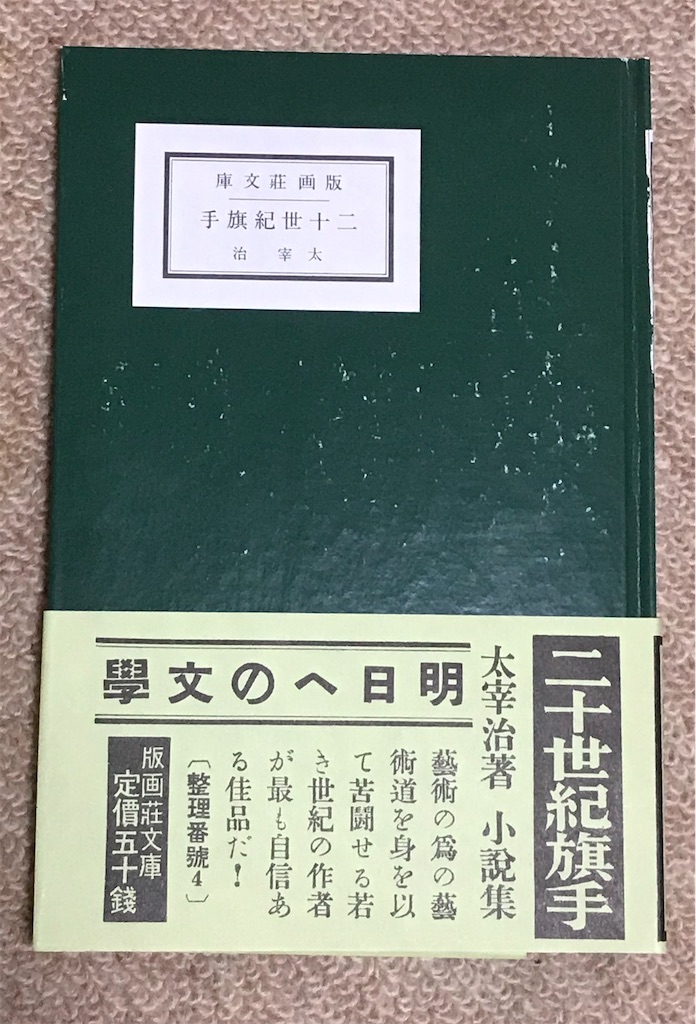

■『二十世紀旗手』初版復刻版 1992年(平成4年)、日本近代文学館より刊行された「名著初版本復刻 太宰治文学館」。

「生れて、すみません。」は、太宰の文学と生き様を象徴する言葉として紹介されることも多いですが、実はこの言葉、太宰のオリジナルではありません。

太宰が『二十世紀旗手』のエピグラフにこのフレーズを掲げることになった経緯を、親友・山岸外史の著書『人間太宰治』に収録されている「"生れてすみません"について」から引用して紹介します。

その夜のことも、ぼくは、かなり明確におぼえている。

秋だったか、夏だったかは忘れているが、単衣 だった記憶だけはある。ぼくと太宰とが、銀座にむかって歩いていたときのことである。昭和十一年であることに間違いは無い。太宰が「二十世紀旗手」を書く直前であった。神田から歩きだしたのか、東京駅から歩きだしたのか、それはよくおぼえていないが、とにかく、京橋を渡りおえたときのことである。柳の並樹が影のようにならんでいた。その歩道の人混みのなかを歩いていたとき、ぼくはふと 太宰に〈生れてすみません〉という一句の話をはじめたのである。その題は、〈遺書〉で、ただ一行だけの詩であった。ぼくの従兄弟の寺内寿太郎の作品であった。ぼくはその寺内君の奇癖の紹介など含めながらこの一句の話をはじめたようにおぼえている。(この句を太宰が自分の作品「二十世紀旗手」の副題に無断で使用してしまったのである。)

(中略)

ぼくはその日、太宰に、この寺内寿太郎の話をしながら、〈生れてすみません〉の詩を紹介したのである。

「遺書という題だが、それには、ルビを振って、遺書 と読ませる仕組になっているようだ。しかし、なかなかいい句だと思う」ぼくは太宰にいった。「遺書 で十分いいと思うのだが、本人は、遺書 でなければいけないというのだ」――しかし遺書 の方が、古風な情緒がでてよかったようである。

(中略)

太宰は、銀座通りの人混みのなかを歩きながら、黙ってその話を聞いていたが、やがてぽつりと、「なかなかいい句だね」といった。太宰もこの句にはなにか深く思いあたるものがあったようだが、それほど単純に、またそれほど簡単に讃めただけで、あとは言葉すくなかったことをおぼえている。その夜は、そんなことで、さらに、話題が他に移っていったのだが、それだけにかえって、太宰にはこの句の感銘が深かったのだろうとぼくは考えるのである。「なかなかいい句だね」しかし太宰としては絶讃なのである。

(中略)

しかし、ぼくは、まさか、太宰が、この〈生れてすみません〉の一句をそのまますぐ自分の小説「二十世紀旗手」の副題として使用するとは夢にも考えていなかったのである。しかも、今日この句は完全に彼の創作だと思われているように思う。

「生れて、すみません。」の本当の生みの親は、山岸の従兄弟・寺内寿太郎でした。

寺内は、川柳なども上手く、当時流行していた探偵小説などの創作にも凝ったことのある慶應大学理財課出身のサラリーマンで、父を幼い時に日露戦争で亡くし、親戚間を転々とした後、叔父の世話で大学を出してもらってから、母親と二人で暮らす、というような生活を送っていました。

外に対して自分を一貫して主張する行動力に欠け、引き籠りがちなところもあったそうです。伊豆の天城の山中で自殺を図り、親戚の捜索隊に引き戻されるという事件の後、母親と一緒に親戚を頼って岩手県の宮古に移り、漁業組合の書記のような仕事で生計を立てるという生活を数年送った後、帰京した寺内に山岸が見せられた7、8篇の詩の中の1つが「生れて、すみません。」でした。

「ひどく寡作だね」と山岸が言うと、「煮つめてしまうと、数はすくなくなるものだ」と寺内は答えたそうです。

寺内は太宰の小説を読んでおり、太宰の才能をかなり早い段階から認めていたそうです。

■『二十世紀旗手』冒頭に掲げられた「ー(生れて、すみません。)」

それから何ヵ月くらいたったのか記憶ははっきりしていないが、おそらく、一二ヵ月後のことではなかったかと思う。ある日、寺内君が蒼くなって、千駄木町のぼくの家に駆けこんできたのである。血相を変えていた。「外史君、太宰治も、ひどすぎやしないか」といいはじめた。あきらかに、ひどく

性急 こんでいた。寺内君としては珍らしく激していた。事情をきいてみると、〈生れてすみません〉の一句を、太宰が自分の作品「二十世紀旗手」の副題として盗んでいるというのである。「今月の改造にそのまま載っているのだ」といった。

「これはどうあっても、外史君が関係している。それ以外に、太宰治にあの詩がつたわるはずがない。君の責任を問う」といってきかなかった。寺内君は太宰とぼくとの交友をよく知っていたのである。そして彼は、書店でそれを知ったばかりであった。その足で駆けつけてきたのである。もしそれが事実だとすれば、太宰もずいぶんばかなことをやったものだとぼくも思ったが、どういう処置にしたらいいのかと考えた。作品「二十世紀旗手」は、太宰の当時の苦悩をまるだしにしている作品だが、太宰がこの一句を副題としてどうしても欲しかったのだとしても、これが、原作者から無断盗用であることにまちがいはなかった。おまけにこの詩稿が未発表のものであったばかりか、寺内君が、まったく無名の詩人であったから、いっそう具合がわるかった。「生命 を盗られたようなものなんだ」寺内君が蒼い顔をしていった。

話をしている間に、ぼくが教唆者でないことだけは寺内君にも次第に解っていったが、寺内君はほんとに暗い顔になった。「駄目にされた。駄目にされた」寺内君は呟くように何回もくりかえした。その言葉がぼくの心にも実感的に響いたものである。

「あの句が君の句であることの証明をぼくがやろう」

やがてぼくがいった。

「しかし、どんな形で証明する。もう晩 すぎる。もう駄目だ」寺内君がいった。「取りかえせばいいのだ。なにかの機会に、文章で、あれは、太宰の盗用だと発表しよう」ぼくは寺内君を宥 めながら約束した。むろん寺内君はひどく渋っていたが、それより方法がなかった。ことによると、こんなことで寺内君は、スタートの白線のところで転んでしまったのかも知れない。言葉には生命 があるとぼくは思っているが、しかし、仕方のないことであった。戦後まもなく八雲書店からでた太宰のはじめての全集のなかに、ぼくは折り込みとしてそのことを書いたのである。戦時中はその機会がなかった。その証明はひどく晩すぎたのである。太宰も死んでいたし、寺内君も行方不明になっていた。

しかし、当時このことは寺内君にかなりの痛手を与えたものである。寺内君も何年間も愛蔵していた句を失ったのだから無理もないことだと思う。そして、その日、話はこんな形で、だいたい決着がついたのだが、寺内君はまったく銷沈 していった。寺内君はこの頃、その詩をのせる同人誌なども探していたのである。悲劇的な状態があった。しかも、ぼくはそのとき、そんな寺内君とは反対に、いつしか可笑しくなって、不逞にも大いに笑ったりしはじめたものである。ひとの災難を笑ったのではないが、どこかに太宰を庇 おうとする心理が働いていたのかも知れない。

1937年(昭和12年)1月1日発行の「改造」新年号に掲載されている『二十世紀旗手』のエピグラムに自分の詩が掲げられているのを見た寺内。正月早々に取り乱した寺内の心境は、想像に難くありません。

山岸はこの後、太宰に寺内の反応を告げるのですが、その時の太宰の反応は、次のようなものでした。

あとになって太宰にこの話をして忠告すると、太宰は「ウムウム」とたしかにぼくの話を胡麻化しながら聞いていたが「じつは、いつとはなく、あの句は山岸君のかと錯覚するようになっていたのですよ」といった。その真偽はまったく不明だったが、太宰はそんな言い方をした。それから「山岸君。どうしたらいいのかね。わるいことをしたな」といった。

周章 てていた。「いまさら仕方がないから、機会をみてぼくが証明文を書くことにしたのだ」とぼくがいった。(そして、戦争となって、その機会は、なかなかやってこなかったのである。また、そういう文章をのせてくれる雑誌はなかった。)そして、たしかに当時、ぼくたちの間には黙契があって、二人の会話のなかから生れた言葉で、その発言者がどちらであったか不明になったような言葉は、早い者勝ちに使用していいことに決めていたのである。早く発表したものの所有になるということである。しかし、それにしても、あの句がぼくの句ではないことは、太宰は知っていたはずだと思う。太宰はこの日、一作だけではあったが、ある先輩作家の代作をやった話などしたところをみると、この頃の太宰には、すこしルーズなところもあったような気がするのである。

基本的には太宰を

■寺内寿太郎の従兄弟・山岸外史

太宰に「

寺内君は、その頃から憂鬱症が高じていった。むろん、ここにだけ原因があるとは思わないが、四年ぶりで上京してきて甦生を夢みていた寺内君は、それからそれへと失敗をかさねていった。ついに、敗北者になったのである。敗北に敗退をかさねたといえる。ひとが変ったように暗い無口の人物になった。借家の二階の自分の室を内側から釘づけにしたりした。血縁までひどく

忌 って、階下にいる母親と顔をあわせることさえ忌避した。窓に梯子をかけて自分だけが自分の室に出入りしたのである。ひどく肩を凝らし、首まで太くなり、虚ろな眼つきをするようになった。その後も何回か家出して、いつか行方不明になった。文字どおりに〈生れてすみません〉の作者になったのである。

戦後まもない頃、寺内君を知っているぼくの知人が、まちがいなく彼と思われる人物を、品川駅のプラットホームの群集のなかでみている。破れたソフト帽をかぶり、汚れきったYシャツに汚れきった背広を着て、遠く地平線でもみているような虚ろな眼つきをして立っていたという。

「すこしおかしいことになっていたのじゃなかろうか」と知人はいったが、それっきり、今日にいたるまで、彼の消息は絶えているのである。〈生れてすみません〉が彼の絶句だったのである。

そしてこれが、〈生れてすみません〉の原作者の真の姿である。じつをいえば、太宰その人も、この句をはたしてどこまで越えることができたか、ぼくはふとそれを考えることがある。

【了】

********************

【参考文献】

・山岸外史『人間太宰治』(ちくま文庫、1989年)

・『太宰治全集 11 随想』(筑摩書房、1999年)

・長部日出雄『桜桃とキリスト もう一つの太宰治伝』(文春文庫、2005年)

・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)

・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)

※モノクロ画像は、上記参考文献より引用しました。

********************

【太宰治39年の生涯を辿る。

"太宰治の日めくり年譜"はこちら!】

【太宰治の小説、全155作品はこちら!】

【太宰治の全エッセイ、

バックナンバーの一覧はこちら!】