今週のエッセイ

◆『

1938年(昭和13年)、太宰治 29歳。

1938年(昭和13年)4月上旬頃に脱稿。

『多頭蛇哲学』は、1938年(昭和13年)5月1日発行の「あらくれ」(徳田一穂

「

多頭蛇哲学 」

事態がたいへん複雑になっている。ゲシュタルト心理学が持ち出され、全体主義という合言葉も生れて、新しい世界観が、そろそろ登場の身支度を始めた。

古いノオトだけでは、間に合わなくなって来た。文化のガイドたちは、またまた図書館通いを始めなければなるまい。まじめに。

全体主義哲学の認識論に於いて、すぐさま突き当る難関は、その認識確証の様式であろう。何に依って表示するか。言葉か。永遠にパンセは言葉にたよる他、仕方ないものなのか。音はどうか。アクセントはどうか。色彩はどうか。模様はどうか。身振りはどうか。顔の表情では、いけないか。眼の動きにのみたよるという法はどうか。採用可能の要素がないか。しらべて呉 れ。

いけないか。一つ一つ入念にしらべてみたか。いや、いちいちその研究発表を、いま、ここで、せずともよい。いずれ、大論文にちがいない。そうして、やっぱり、言葉でなければいけないか。音ではだめか。アクセントでは、だめか。色彩では、だめか。みんな、だめか。言葉にたよる他、全体認識の確証を示すことができないのか。言葉より他になかったとしたなら、この全体主義哲学は、その認識論に於いて、たいへん苦労をしなければなるまい。だいいち、全体主義そのものを、どんな様式で説明したらいちばんよいか。やはり、いままでの思想体系の説明と同じように、煩瑣 をいとわず逐条説明とするか。それでは、せっかくのゲシュタルトも、なんにもなるまい。案外、こんなところに全体主義の困惑があるのではないか。

さあ、なんと言っていいか。わからないかねえ。あれなんだがねえ。あれだよ。わからないかねえ。なんといっていいのか、ちょっと僕にも、などと、ひとりで弱っている姿を見ると、聞き手のほうでも、いい加減じれったくなって来る。近衛公が議会で、日本主義というのは、なんですか? と問われて、さあ、それは、一口でこうと説明は、どうも、そも、と大いに弱っていたようであったが、むりもないことと思った。

象徴で行け。象徴で。

そうなったら面白い。

「日本主義とはなんでありますか?」

「柿です。」この柿には意味がない。

「柿ですか。それは、おどろいた。せめて、窓ぐらいにしてもらいたい。」

まさか、こんなばかげた問答は起るまいが、けれどもこの場合の柿にしろ、窓にしろ、これこれだからこうだ、という、いわば二段論法的な、こじつけではないわけだ。皮肉や諷刺じゃないわけだ。そんないやらしい隠れた意味など、寸毫 もないわけだ。柿は、こんな大きさで、こんな色をして、しかも秋に実るものであるから、これこれの意味であろうなど、ああ死ぬるほどいやらしい。象徴と譬喩 と、どうちがうか、それにさえきょとんとしている人がたまにはあるのだから、言うのに、ほんとに骨が折れる。

この認識論は、多くの詩人を、よろこばせるにちがいない。だいいち、めんどうくさくなくていい。理性や知性の純粋性など、とうに見失っているらしく、ただくらげのように自分の皮膚感触だけを信じて生きている人間たちにとっては、なかなか有り難い認識論である。ひとつ研究会でも起すか。私もいれてもらいます。

自分の世界観をはっきり持っていなくても、それでも生きて居れる人は、論外である。そうでなくて、自分の哲学的思想体系を、ちゃんと腹に収めてからでなければ、どんな行動も起し得ない種類の人間も、たくさんあることと思う。アンチテエゼの成立が、その成立の見透しが、甚だややこしく、あいまいになって来て、自己のかねて隠し持ったる唯物論的弁証法の切れ味も、なんだか心細くなり、狼狽して右往左往している一群の知識人のためにも、この全体主義哲学は、その世界観、その認識論を、ためらわず活発に展開させなければなるまい。未完成であると思う。それだけ努力のし甲斐があろう。

日本には、哲学として独立し体系づけられて在る思想は少い。いろはがるたや、川柳や、論語などに現わされている日常倫理の戒律だけでは、どうも生き難い。学術の権威のためにも、マルキシズムにかわる新しい認識論を提示しなければなるまい。ごまかしては、いけない。

これから文化人は、いそがしくなると思う。古いノオトのちりを吹き払って、カントやヘエゲルやマルクスを、もういちど読み直して、それから、酒をつつしんで新しい本も買いたい。やはり弁証法に限る、と惚れ直すかも知れない。そうでないかも知れない。もっともっと勉強してみてからでなければわかるまい。とにかく、自分の持っている認識論にもっと確信を持ちたいのであろう。

にこりともせず、まじめに講義したい気持ちは、ある。けれども、多少、てれる、この感触は、いつわることができない。ゲシュタルト心理学や、全体主義哲学に就いて、知っているところだけでも講義しなければならなかった。これだけでは、読者、なんのことかわかるまい。いけなかった。

太宰と共産党活動

今回のエッセイには「マルキシズム」や「マルクス」という言葉が登場しました。そこで、太宰とマルクス主義との出会いや、共産党活動について紹介します。

太宰は、1930年(昭和5年)の東京帝国大学への入学から1940年(昭和15年)までの、自身の東京生活を題材にした小説『東京八景』の中で、次のように書いています。

例の仕事の手助けの為に、二度も留置場に入れられた。留置場から出る度に私は友人達の言いつけに従って、別な土地に移転するのである。何の感激も、また何の嫌悪も無かった。それが皆の為に善いならば、そうしましょう、という無気力きわまる態度であった。ぼんやり、Hと二人で、雌雄の穴居の一日一日を迎え送っているのである。Hは快活であった。一日に二、三度は私を口汚く

呶鳴 るのだが、あとはけろりとして英語の勉強をはじめるのである。私が時間割を作ってやって勉強させていたのである。あまり覚えなかったようである。英語はロオマ字をやっと読めるくらいになって、いつのまにか、止めてしまった。手紙は、やはり下手であった。書きたがらなかった。私が下書を作ってやった。あねご気取りが好きなようであった。私が警察に連れて行かれても、そんなに取乱すような事は無かった。れいの思想を、任侠 的なものと解して愉快がっていた日さえあった。

■『東京八景』初版本復刻版 1992年(平成4年)、日本近代文学館より刊行された「名著初版本復刻 太宰治文学館」。

太宰とマルクス主義との出会いは、弘前高等学校在学中のこと。

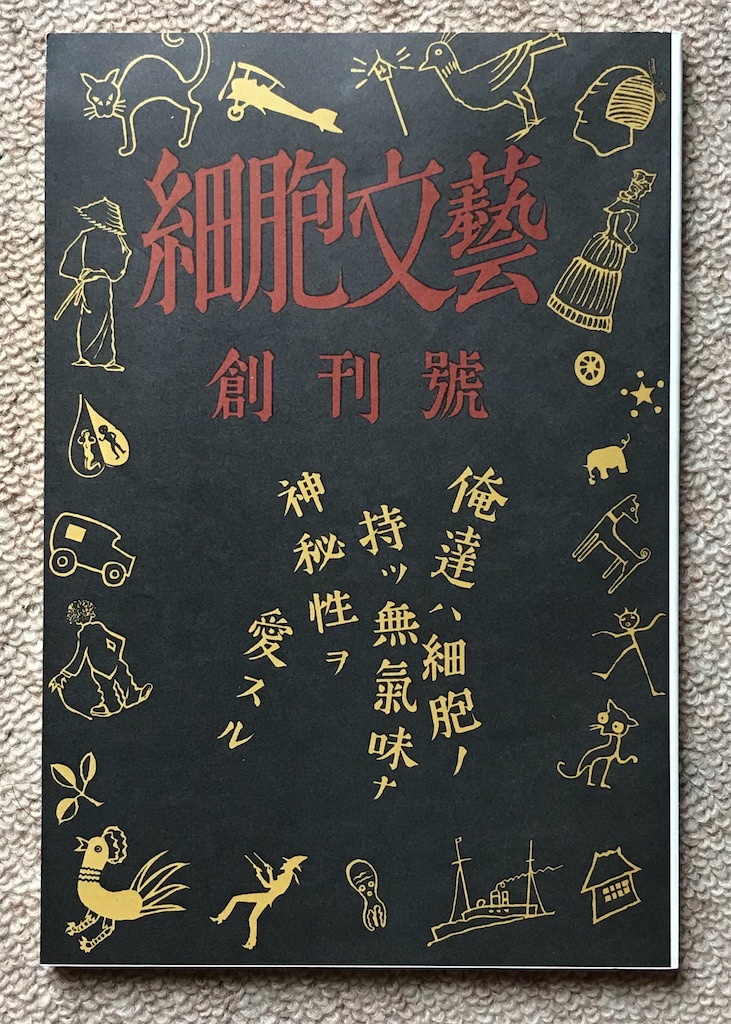

太宰は、1930年(昭和3年)5月に同人誌「細胞文藝」を創刊します。プロレタリア文学・芸術運動の組織である全日本無産者芸術連盟(NAPF/ナップ)が結成された2ヶ月後のことでした。

「細胞」とは、左翼用語としては「日本共産党の末端組織」という意味があります。しかし、「細胞文藝」創刊号の表紙に「俺達ハ細胞ノ持ツ不気味ナ神秘性ヲ愛スル」と書かれているように、この「細胞」という言葉は、共産党を意識して用いられたものではなく、「細胞という生物学の名前に魅力を感じて」つけられたもので、掲載されていた小説『無間奈落』もマルクス主義に基づいて書かれたものではありませんでした。

■「細胞文藝」創刊号復刻版 1992年(平成4年)、日本近代文学館より刊行された「名著初版本復刻 太宰治文学館」。

太宰は『無間奈落』の後に、『花火』や『地主一代』、『学生郡』などプロレタリア文学的作品を書いていますが、その内容にはプロレタリア文学というより、「太宰治」の視点が表われています。

太宰は1928年(昭和3年)12月に、弘前高等学校新聞雑誌部委員に任命され、共産主義の運動と思想に触れることになりますが、直接運動に参加することはありませんでした。

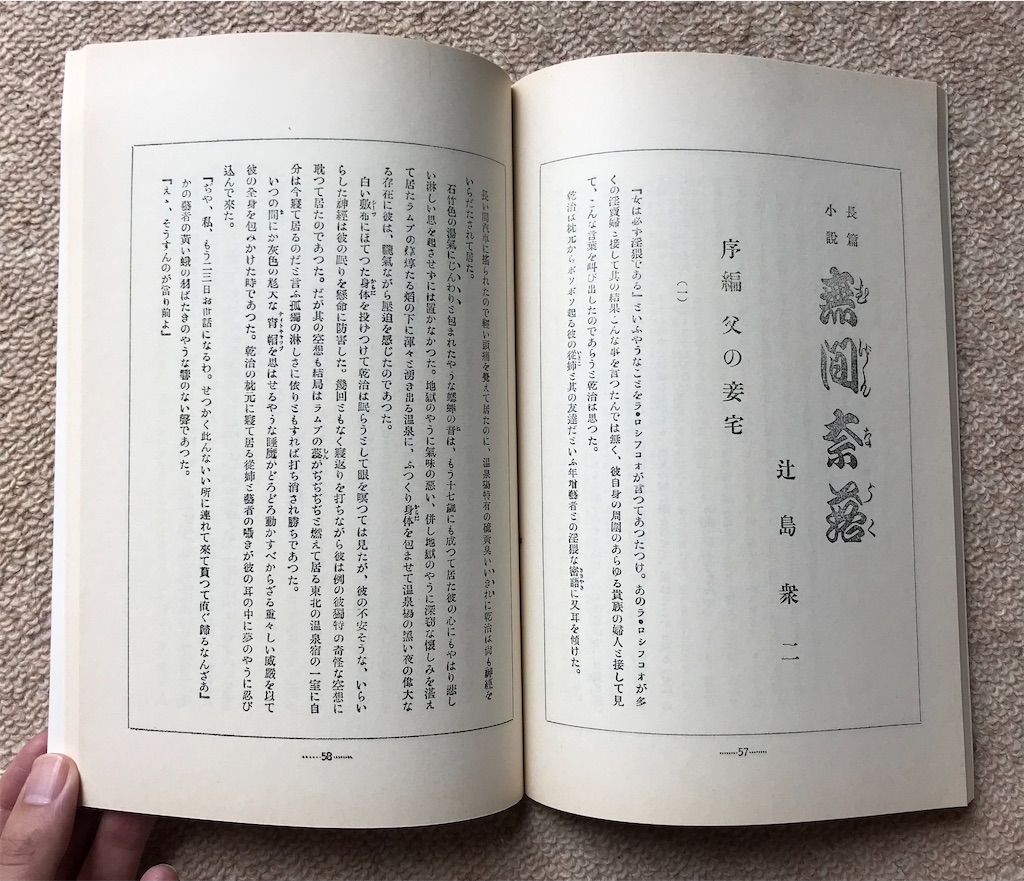

■「細胞文藝」創刊号復刻版所収『無間奈落』 1992年(平成4年)、日本近代文学館より刊行された「名著初版本復刻 太宰治文学館」。

1930年(昭和5年)4月、東京帝国大学文学部仏文科に合格し、上京した太宰は、弘前高等学校の先輩・工藤永蔵の勧誘を受けて、非合法運動に参加します。太宰は、以後毎月10円(現在の約2万円)の資金カンパや、太宰の部屋を左翼活動のためにたびたび貸し与えることを承諾しています。

1931年(昭和6年)には、工藤からの依頼で、共産党員にアジトを提供するようになり、新婚早々の妻・小山初代(『東京八景』に「H」として登場)と共に、特高(特別高等警察)の目をかいくぐりながら、転居を繰り返す生活が続きます。

太宰が非合法運動から離脱したのは、1932年(昭和7年)6月のこと。

長兄・津島文治からの強い圧力や、運動自体への疑問から、青森警察署の特高課に出頭しました。2日間の取り調べを受けた太宰は、共産党活動との絶縁を誓約して釈放され、帰京しました。起訴され書類送検となりましたが、一応の形式上の手続きに過ぎなかったと言われています。

これがきっかけで、太宰の提供するアジトに出入りしていた共産党員も次々と検挙され、共産党との連絡も自然に絶えることになっていったそうです。

太宰は、自伝的エッセイ・アフォリズム集のような小説『苦悩の年鑑』で、次のように語ります。

プロレタリヤ文学というものがあった。私はそれを読むと、鳥肌立って、眼がしらが熱くなった。無理な、ひどい文章に接すると、私はどういうわけか、鳥肌立って、そうして眼がしらが熱くなるのである。

こういった太宰の記述から、太宰の共産党活動・転向の経験が、太宰に「贖罪意識」をもたらしたのではないか、という見方もあります。

太宰は同年9月、芝区白金三光町276番地に引越し、この離れの一室で、「草

翌1933年(昭和8年)2月19日、青森県の地方新聞である「東奥日報」日曜特集版の別題号附録「サンデー東奥」第三百三号に小説『列車』を発表し、新進作家として出発することになりました。

【了】

********************

【参考文献】

・『國文学 62年1月号 太宰治 終焉へのナラトロジー』(學燈社、1987年)

・『太宰治全集 11 随想』(筑摩書房、1999年)

・志村有弘/渡部芳紀 編『太宰治大事典』(勉誠出版、2005年)

・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)

・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)

※モノクロ画像は、上記参考文献より引用しました。

********************

【太宰治39年の生涯を辿る。

"太宰治の日めくり年譜"はこちら!】

【太宰治の小説、全155作品はこちら!】