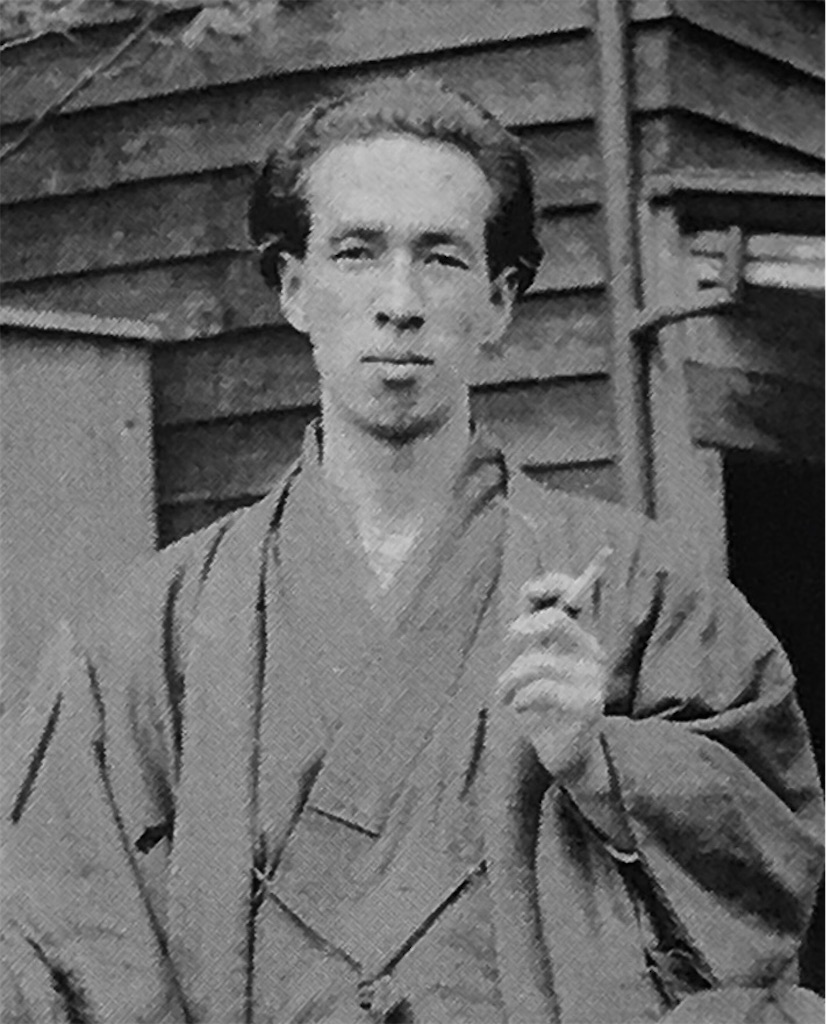

8月13日の太宰治。

1942年(昭和17年)8月13日。

太宰治 33歳。

八月十一日頃、箱根に行き、箱根ホテル に滞在して「花火」を執筆し、八月十八日に帰宅した。この時、

箱根の太宰治

太宰は、1942年(昭和17年)8月11日頃から8月18日まで、箱根の「箱根ホテル」へ滞在し、『花火』を執筆しました。この時、太宰の弟子・

桂は、1942年(昭和17年)4月、京都帝国大学在学中に、高校の1年先輩で、太宰の一番弟子でもある堤重久に連れられて太宰と対面しましたが、当初、堤の勧めで太宰作品を読んだ際は、心酔どころか疑問さえ抱いたといいます。それだけ、桂にとって、太宰との出会いはセンセーショナルなものでした。それ以後、桂は大学在学中、京都から上京する度に、太宰宅を訪問するようになります。桂も、堤同様に、太宰の人となりに魅了された弟子の1人でした。

今日は、桂が太宰と箱根で過ごした1週間について、桂の『箱根の太宰治』を引用して紹介します。

■桂英澄の壮行会にて 前列右から、桂英澄、太宰、堤重久、後列右から、石沢深美、池田正憲。1943年(昭和18年)9月9日撮影。

昭和十七年の夏、太宰治は箱根ホテルに約十日間滞在して、小説「花火」(戦後「日の出前」と改題)を書いた。私は弟がたまたまそのホテルのすぐそばの大工の家の二階を借りて、療養していたような事情で、一週間ほど、ほとんど太宰さんのすぐそばで暮らした。

私が太宰さんにはじめて会ったのは、その年の春、先輩堤重久に連れられて奥多摩に一泊旅行をしたときのことで、私は学校が京都であったため、それ以来お訪ねする機会も無かったが、夏休みに帰京して早速三鷹のお宅にうかがうと、箱根に行かれる話が出た。弟のことを話すと、

「じゃ、むこうで会おうよ」

と、さそって下さったのだ。箱根町に着いたのは、私の方が二、三日あとであったと思う。弟のところには妹も先に来て泊っており、二人には太宰さんのことを手紙で知らせてあった。彼らはちょうど偵察にいって帰ってきたところで、

「それらしき人が、いる、いる。きっとあの人よ。湖の方見て、なんだか、ニヤニヤ笑っている」

と、興奮していった。弟妹の案内でさっそく箱根ホテルへいくと、太宰さんは一階の食堂につづいたロビイの椅子に坐って、なるほど湖の方を見ながらニヤニヤ笑っていた。

「先生」

と、声をかけると、振り返って、

「君、いいところへ来てくれた。ボクは一人で心細くってねえ。君が来なければ、帰っちまおうかと思ってたとこだよ」

といった。私は太宰さんに会うのはまだ四回目であったから、その言葉に半ば恍惚となってしまった。人と人との情誼 といったものが、千鈞 の重みとなって、私の心にずっしりとのしかかる。私はその重さをほとんど受けとめかね、よろけそうになりながら、ただ無器用に笑うばかりであった。

太宰さんの顔には、真実ほっとした色が見えた。笑っていたように見えたのは、単に顔面筋肉の動きで、ほんとうにベソをかいていたのかも知れない。

太宰さんにはそのホテルの居心地が、あまりしっくりしないようであった。バタ臭い、ペンキ塗りのふんいきが、どうにも性に合わなかったらしい。

「もう、ここがいやでねえ。そうだ、Aなら書くよ。湖畔のホテル……。Aが書くには、ちょうどいいや」

太宰さんはエキゾチックな作風で当時売り出したある作家の名前をあげていった。

ロビイの前の道を、半ズボン、毛むくじゃらの外人がさかんに通る。当時、日本は戦時下、ナチス・ドイツと同盟したため、ドイツ人が幅をきかせており、脂ぎった赤ら顔の大男が、箱根町のいたるところをわがもの顔に闊歩していた。真夏の烈日の下を、熱っぽいドイツ語が声高に過ぎてゆく。太宰さんはそのたびに視線をそむけ、

「白人は肉食だからね。日本人とからだがちがうんだよ。上半身が発達しててね。抱きしめる力なんか、とても強いんだ。アイ・ラブ・ユーって言葉、日本人が考えてるような精神的なものとちがうんだ。もっと強い、直接的な意味があるんだよ」

太宰さんは急に元気づいたように、あたりの悪口をしきりにいいはじめた。

ロビイの前の道を、柄の長いパラソルをさした背のひどくヒョロ高い女性が通りかかり太宰さんの方を見て笑った。きわめて個性的な洒落た洋装の陰翳 ふかい美人である。太宰さんはすぐ立っていって親しそうに話している。

「じゃ、今夜ね……」

女性は手を振って笑いながら去っていった。N市のお医者さんのお嬢さんだそうで、太宰さんのファンらしかった。

いったん弟妹たちのもとに帰って夕食をすませ、ふたたびホテルに駆けつけ、二階の太宰さんの部屋にゆくと、昼間のお嬢さんが来ていた。

太宰さんは、ポケット版の小型聖書を前にひろげ、ビールを飲んでいる。お嬢さんは聖書の内容について太宰さんに訊いているようであったが、太宰さんの答えに吹き出して笑っていた。胸が悪くて療養中だそうで、そんなあいだにもときどき咳をしていた。

私は太宰さんに献上するつもりで、父の秘蔵していたスコッチ・ウィスキーを母にねだって一本持ち出してきていた。太宰さんの前に置くと、一瞥をくれただけでじゃぶじゃぶコップのビールに注いでしまい、まったく無造作に飲んでいる。

「お酒、美味しい?」

と、お嬢さんが訊くと、

「まずいね。酒をうまいと思ったことなんかないよ。眠れないんで、酒を飲むんだ。ボクは酔えばいいんだよ」

と、太宰さんはいった。

「夜中に、ぱっちり眼がさめちまうんだ。来し方、行く末のことが浮かんできて、どうにも眠れないんだよ」

そんなときは、繰り返し聖書を読むのだ、といっておられた。散歩に出よう、と太宰さんがいい、

「君ちょっと外に出ていなさいよ。男のハダカを見て、コウフンするといけないからね……」

と、お嬢さんにいった。

「いやだわ」

彼女は陰翳 ふかい顔で笑った。

三人連れだって外に出、街道を町はずれまで来ると、村の少年たちの相撲大会がはじまっていた。

しばらく立って見ていると、白人の少年が、とび入りした。十歳ぐらいのひょろっとした子で、珍妙な術 で搦みつき、奮闘するのだが、すぐ投げられてしまう。投げられても、投げられても、また土俵に上がってゆく。ただひとり肌のまっ白な子の、そのやけくそのファイトには、なにか異様なユーモアがあった。とうとうもてあました一人の村の少年が押し出された。太宰さんは腹をかかえて笑い、

「いいね。あの子、なかなかいいよ」といった。そのとき、私は太宰さんの感覚とぴったり共鳴する自分を感じていた。

だが、ふとうしろをふり返ると、人垣に押されて退る拍子に、連れのお嬢さんが暗闇によろけて地面に片手をついている。

「あ、だいじょぶ?」

太宰さんは、すぐ寄り添って助けおこすと、抱きかかえるようにして自分のハンカチで彼女の手を拭いてやり、その手を握ったまま明かりにすかして、怪我がないかをたしかめたり、おおわらわで介抱する。

私は眼をそむけ、(なんだ、太宰さん、ひとりで心細いだの、淋しいだのって大ウソじゃないか。ひどい人だなあ)と、内心大いにひがんだ。ふと自分が邪魔ものではないかと気をまわし、ために心はうろうろするばかり、以後しゃべる言葉もひとつぎこちなくなった。事実私は、箱根にいる間じゅう、そのため、たいへんな苦悩を味わったのである。

■箱根ホテル 富士屋ホテルチェーン直営で、1923年(大正12年)開業。創業者の山口仙之助は「外国人の金を取るをもって目的とす」という言葉を残し、「外国人を対象とした本格的なリゾートホテル」を目指したといいます。

そのお嬢さんにはお姉さんがいて、やはり一緒に来ていたが、これも背の高い美人で、姉妹は揃って津田英学塾出だそうであった。K大学の青年がひとり、いつもこの姉妹のどちらかに付き添っていた。銀座の高名な商店の息子さんだそうであったが、姉妹のどちらにも、いやにまんべんなく親切であった。

「彼はナイト気どりだね」

と、太宰さんはいい、

「姉妹の、どっちに張ってるのかな」

と、いかにもおかしそうに笑った。私の想像によれば、この青年も太宰さんの出現によって、たいへん嫉妬の情に駆られたのではないかと思う。気むずかしそうな顔をして、すごい剣幕で、

「来てませんか?」

と、太宰さんの部屋を覗いたことがある。

主にこの姉妹のとりまきであったと思うが、この青年のほかにも、太宰さんの部屋には午後になると、なん人かの青年がよく遊びにきた。みな、この避暑地のリーダー格の、いわば大物ばかりである。太宰さんは箱根にきてまだ数日なのにと、私は太宰さんんの親和力に驚嘆した。彼らは、太宰さんをたいへん面白い話せる人と思っているらしく、太宰さんの片言隻句にゲラゲラ大笑いした。

私ひとりは、なんとなくついていけないものがあり、ぽつんとなじまずにいることがあった。太宰さんは、さぞ私のことを、気の利かない奴だ、もっと砕ければいいのに、と思われただろうが、青年たちが帰ると、

「桂と二人で、箱根をひっかきまわそうか」

などといわれる。私はなんとなく嬉しくなり、

「先生、大いにやりましょう」

などとやたらに振り切った。

太宰さんは、そんな形で私をいたわって下さったのだ。けれども、太宰さんが来たために、この避暑地は真実席巻され、大げさにいえば、ちょっとした旋風が起こっていたのかも知れない。

「東京へ帰ったら、井の頭を舞台に大暴れをするか」

などともいわれたが、事実、太宰さんには、悪少年を集めて巷に遊ぶ若い隊長のおもむきがあった。

二、三日目の朝であったと思う。私は七時ごろ散歩に出て、箱根ホテルの前に来かかった。二階の太宰さんの部屋を見上げると、窓ぎわのテーブルにきちんと腰かけ、太宰さんはいっしんに筆をとっている。ときどき思いをこらす風に視線を半ば宙に漂わせ、凝然と動かず、と思うと、また、つと筆をとってひとしきり書きつづける。私はものかげに立って、しばらく見ていた。

そこには、昨夜のゲラゲラ笑いなど、微塵もなかった。粛然としたものだけがある。私はその姿にひどくうたれ、邪魔をしてはいけないと思い、みつからぬように引き返した。

太宰さんは、箱根にいる間じゅう、毎朝七時には机に向かわれ、正午までは誰にも会わず、とじこもって書いておられた。だが昼になるとぴたりとやめられ、私がおたずねしないと、街道から大工の二階へよく声をかけて下さった。

私も師に負けてはなるまいと早朝から机に向かっているのであるが、当時、私はどうしたのか、やたらに眠かった。心は緊張すれども、げに肉体はよわく眠気ばかりが先に立った。ちょうど居眠りしているところを太宰さんに声をかけられ、かくしようもない歴然たる顔を、二度つづけてみつかってしまった。

「なんだ、また眠ってたのか。桂は、よく眠るねえ」

と、太宰さんはクスクス笑われ、

「朝寝て、昼寝て、というのを知ってるかい」

と、いわれる。

「晩に寝て、ときどき起きて居眠りをする、でしょう」

と、私が仕方なくいうと、

「なんだ、知ってたのか」

と、いわれ、

「眠るのは、いいのだよ」

と、なにがいいのか私にはよく分からなかったが、やさしい口調でなぐさめて下さった。

「なにを読んでいるんだい?」

と、太宰さんは私の読みかけていた文庫本のホフマンの「悪魔の霊薬」を手にとり、

「僕のいま書いている小説、書き出しがホフマンに似てるんだよ」

と、いって、あとで「日の出前」の原稿を見せて下さった。

「君たちは僕のことを、もう青年とは思わないだろうね」

と、あるとき太宰さんは、ちょっと気になるふうに訊かれた。

「先生はいつも、青年の先頭を走っている感じですよ」

と、私がいうと、太宰さんは嬉しそうな顔をした。太宰さんほど、多くの青年を愛していつくしんだ人はないと思う。けれども太宰さんは、同時に、我らすべてに、憮然としていたのかも知れない。

ある日の午ごろ、太宰さんは、小説のメモを書いた紙を持って、私のところへ上がってこられた。

「東京で書いて来たんだが、ここへ来て見ると、大したこと書いてないんだなあ」

といわれ、

「桂君、いちばん頭を使わないスポーツって、何だろうね?」

と、訊かれた。

「拳闘はダメですか?」

と、私がいうと、

「いや、拳闘はあれでなかなか頭を使うらしいんだ。考えてみると、無いんだねえ。スポーツも、バカじゃ、できないのかな? そうだな、ピンポンなんか、どうだろう」

私も中学時代スポーツはすいぶんやったので、あれこれ進言し、太宰さんはいつになく生まじめな顔になったりして思案しておられたが、なかなかきまらない。太宰さんは、あとで青年たちにも訊いていた。

いまにして思えば、太宰さんは、「日の出前」の中の青年たち、中でも、妹をしてエホバをも驚かせる言葉を吐かせた、どうしようもないやくざな兄貴を創造しておられたのだ。私をもふくめて、青年たちはみんな、肴にされたのかも知れない。

太宰さんと二人だけになると、私はさっそく、

「先生、永遠の女性って、ほんとうにいるんでしょうか?」

などと、バカな質問を試みる。

「無いんだねえ。だから、神様を信じようとしたりするんだよ」

太宰さんの答はいつも即座に口をついて出、明快をきわめた。そしてまた、完全に具体的であった。

「文学をやるのに、いちばん大事なことは?」

「人間を愛することだ」

「先生は女性のどこに魅かれるんですか?」

「顔じゃないんだ。心だね。これには、参ってしまうんだよ」

「どんな本を読んだら、よろしいでしょう?」

「十九世紀のロシアを読んでいれば、まちがいないよ」

だが、太宰さんの言葉は、両刃の剣のように微妙であり、その正当な意味をあやまたずにキャッチするのは、至難の業でもあった。

「後悔さえすれば、人間は何をやってもいいのだよ」

とか、

「気品というのは、弱さのことかな?」

と、ちょっと考えられ、

「こりゃひとつ覚えたぞ。一学年上がったかな」

と、自ら味わうようにつぶやかれたとき、私には分ったようで、もひとつ真意をつかみかねた。

「女は人生を教えてくれますよ。喫茶店の女性でもかまわないんだ。女と話すといいよ」

と、いわれる。だが、私が、

「遊ばないと、人間できないんですねえ」

と、いうと、太宰さんはきわめていやな顔をして、

「それは危険な言葉でねえ」

と、私をたしなめた。

「文学青年になってはダメだ。喫茶店なんかで、鋭いこといおうとしたりするのは、映画俳優の扮する芸術家だよ。ほんとの天才は、すらっとした色男なんかじゃない。体躯猪首だ。聖何々といわれるような人は、きまって、うじうじとぱっとしない時代が長くつづいているものだ」

「運、鈍、根というだろ。小説も根気仕事だよ。田中英光の”オリンポスの果実”ね。ここの文章はこっちへ持ってこい、とか、いろいろ考えさせたら、『文学は労働ですか?』なんて、あいつ、ボクに食ってかかりやがった」

■太宰の弟子・田中英光

「ボクの真似をしちゃダメだ。君たちが、同じ失敗をしやしないかと、オレはハラハラしてるんだ。ボクの到達したところへ、ついてくればいい。君たちは、十年得したんだから……」

「芭蕉は、わび、さび、しおりといっただろ。最後に、かるみ、ということをいったんだ。新しい芸術の進む方向は、このかるみだよ。剣道でいうと、りきまずにぽんときれいにお籠手をとる。あの感覚だね。苦悩が下に沈んで、澄んでいるんだ。僕は音楽のことはよくわからないが、音楽でいえば、モーツァルトじゃないかな」

「虚無を埋めるものはリリシズムだよ。山岸外史は太陽だなんていったけど、そんなもの持ってきたって意味ないんだ」

■太宰の親友・山岸外史

山にむかった小径を街道からそれて歩いていたとき、太宰さんはふいに立ちどまり、

「君は、ほんとに書いてゆくつもりですか?」

と、あらたまったように、私に訊かれた。

「はい。書いてゆきます」

と、私がいうと、

「書くこと以外の矜持 は、全部捨てなければダメだよ。自分のもっている貴重なものを、どんどん溝泥 のなかへ捨ててゆくようなものなんだ」と、いわれた。

「人生って苦しいものですよ。誰も、いたわってくれないんだ」

と、しみじみいわれ、

「人間ってあてにならないもんですよ。君だって明日になったら、僕の悪口をいうかも知れないんだ」

といわれたとき、私は実に心外な気がして、

「いや、僕は先生がお呼びになれば、いつだってきます。先生のために死にます。学校だってよします。東京に来ます」

と、いい張った。

「いや、学校よしたりしちゃいけない。たとえば、のはなしだ」

と、太宰さんはひどくあわてていい、

「浪人根性になっちゃ、ダメなんだよ」

と、さとすようにいわれた。

私は高校時代、太宰さんの文学に若干の疑問を持っていたが、はじめて太宰さんにお会いしてその顔を見たとき、稲妻に打たれたように震撼され、「この人だ」と、言葉もない気持で、以来、私なりに師ときめていた。

太宰さんという人は、一日離れているとなんともいえず懐しい人で、師といってもあらたまった気持はなかったが、私としては、当時太宰さんに対して、真実三尺下って影を踏まない気持であった。

太宰さんもまたあの頃、若き師と呼ぶにふさわしく、明るくさわやかであった。そして、総じて常識とか人並とかいうことを大切にし、ストイックな努力を重ねる道を私に示された。

「太宰道場は、稽古がちと荒いぞ」

とか、

「兵法虎の巻、もう二巻ぐらいまで見せたかな」

などといわれる。

「女房に怒らないようにするのも、いい作家修業なんだよ」

と、笑っていわれたこともあったが、当時太宰さんは、家庭をも孜々 として建設する気持が強かったと思う。

■太宰と妻・津島美知子

だが太宰さんは、そうしたあい間に、ときおり捧腹絶倒するような話をして下さる。

箱根ホテルには年増の女性がひとり長く滞在していて、太宰さんは、

「主人がいるのかな?」

などと、しきりに気にしておられたが、

「女はね、主人が長く不在で、明日、帰ってくるなんていう、前の晩がいちばん危いんだ。船員の奥さんなんか、そういうとき誘惑すれば、きっと成功するんだよ」

と、いわれ、それから女性について、ちょっと書けないようなすさまじいことをいわれた。

「僕はね、尼さんをいっぺん誘惑したいと思ってるんだよ」

などといわれたこともある。

それらは、多分に座をにぎわす話題であったと思うが、同時に、太宰さん自身の血の濃さ、生活の濃密さというものをかいま見るに充分であった。

「右手にバイブル、左手に酒盃、罪に戦きつつ詩を作る」

というルバイヤットの一節を、私はやはりそのとき教えて頂いた。それらの言葉は、忘れようもなく、いまも私の心に鳴り響いている。

私は太宰さんと別れて、夏の星座の下をひとり大工の家の二階に帰る道々、まるで代数のxyの値が解けたように、豁然 と眼がひらけた思いで、いつも爽快な興奮と、至難の道に向かう苦しさとを同時に覚えた。そして、人生ならびに芸術を説いて、まことに稀有の人である、という思いに打たれた。

あるとき、盧の湖の岸に、竜頭鷁首 になぞらえた極彩色の遊覧船が一隻、つないであった。道を歩きながら太宰さんは一瞥をくれると、正視にたえぬように顔をしかめて、

「白痴だね」

と、吐き出すようにいわれた。太宰さんと歩いていると、一本の草の葉末にいたるまでそのまま生活であり、芸術であるかと思われた。

土曜日の晩、箱根ホテルは満員になり、太宰さんは、一日だけ他の旅館に泊ってくれといわれたらしい。私はちょうど妹が帰京した後だったので、

「先生、僕のところでお泊りになったら……」

と勧めた。近所の旅館に訊いてみてダメだったら、ということになり、太宰さんと二人で頼みにいった。

番頭が出てくると、太宰さんは猫背の腰をかがめ、蚊のなくような声で交渉をはじめたが、しどろもどろで拙劣をきわめ、あれではとても融通してくれそうもないと思われた。案の定、断られて出てくると、とたんに太宰さんは元気が出て、はしゃぐのであった。

その夜、大工の家の二階の一間に、太宰さんと私と弟と三人、枕を並べて寝た。太宰さんの体は痩せているように見えるが、剣道でもやっていそうに結構肩幅ひろい偉丈夫で、皮膚は健康そうな張りがあって白く輝き、みずみずしく非常に清潔な感じであった。私はそういう太宰さんの体がすぐ横に在ることに幸福を感じた。

夜中に眼をさますと、頭上に白いものがふわふわ動いている。びっくりしてよく見ると太宰さんが敷布を両手でひろげてもち、立ち上がってしまっている。よれよれになった敷布を直そうとしているらしいのだが、うまくいかないのか、しきりにもがきながら蒲団の上を歩いている。苦心惨憺して敷き直し、太宰さんがようやく横になったとき、私はほっとした。翌日、弟にいうと、弟も知っていてクスクス笑っていた。

■桂英澄の出征送別会 1943年(昭和18年)9月、右から、桂、石沢深美、太宰、堤重久、池田正憲。

太宰さんがホテルにもどられたあと、大工の主人は、

「何という作家の方です?」

と、私がたびたび明言してあるにもかかわらず、ふたたび訊く。

「ダザイ・オサム」

と、私がむっとしていうと、(そんな先生、知らないなあ)という顔をして、

「先生、吉川英治先生が、この先の宿に泊られて……」

などと大声でいいだすので、私は全くがっかりした。

元箱根の権現様の近くにビールを売る茶店があり、太宰さんの足はよくその方に向いた。箱根町を出はずれると、湖畔の道は急にひっそりする。元箱根までの途中、道は湖畔をはなれ、旧東海道の杉並木が何丁かつづく。古びた杉の巨木が欝蒼と茂り、たいてい人影がなく、はるかなこずえがざわざわとかすかに音たてているばかりだ。

その道中のどこかで、太宰さんはいつもきまって、ふっと黙ってしまわれるときがある。すっすっと足を運んで、私の横を歩いていく。古代からつづく街道を、歩いているのは師と頼む人とただ二人だけである。

ふいに太宰さんのからだがかるがると透きとおってゆき、カゲロウの羽のようなものが背中に生え、私を置いて彼ひとり、ふわっと宙に舞い上がり、そのままどこかにとんでいってしまいそうな気がする。私は太宰さんにおくれまいと、いつも一所けんめいに後を追ったのである。

茶店でビールを飲んだあと、箱根神社に寄ったことがあった。石段をのぼって拝殿の方にいきかけると、太宰さんは、

「君、ひとりでいってこいよ」

と、いわれる。

「先生は?」

と、訊くと、手を振って、

「僕はこわいんだ。ここで待っているよ」

といわれた。うすぐらい夕方の境内をすかし見る太宰さんは、ほんとに恐そうであったが、そういわれると境内の奥には、真実おそろしい邪神 でもひそんでいそうに思われた。

■箱根神社

私はまた、箱根にいるあいだ、太宰さんが盧の湖の縁ちかく立ったのを、一度も見なかったように思う。あるとき私が湖畔のほんの三、四尺ぐらいの崖の縁に立っていると、太宰さんはちょっと来かけて、ふいに尻ごみするように離れてしまった。

私がはじめて盧の湖で泳いで、そのことを太宰さんにいったとき、

「バカだなあ」

と、太宰さんは、あきれたように私の顔をまじまじとみつめて一喝されたが、私ははじめ何で叱られるのか、さっぱり分らなかった。いまにして思うと、太宰さんの水に対する怖れの背後には、深いおそろしい感情がひそんでいたのだ。

ひそやかにみづをたたえて

かくあればひとはしらじな

ひをふきしやまのあととも

(随想集「もの思う葦」に引用された生田長江の詩)

私は、ホテルのロビイに坐って湖の方を見ていた太宰さんの表情を思い出す。

太宰さんが「日の出前」を書きあげて去られたあと、私はなお数日、箱根に残って暮らしたが、N市のお嬢さんに街道で出合ったとき、

「太宰さんをほんとうに理解しているのは、私の敬愛する堤という先輩と、私と、世界中にただ二人だけだ」

と、どういう心理からであったか、むきになってタンカを切った。私は当時、太宰さんがそんなに交友があり、彼を師とたのむ人が何人もいるなどとは夢にも知らなかったので真実そう思っていた。けれども、あのニヤニヤ笑いの奥にあったものを、当時どれだけ理解していたかと思う。「日の出前」には、太宰さんのあの頃の小説、というより全作品を通じても、珍しく、怒りと叱咤の声がきこえる。あの時代、太宰治は精神のゲッセマネに立っていたのではなかろうか。すさまじい勢いで走り降りていった戦後の急坂を、太宰治の皮膚は早くも予感し、彼の耳は進軍のラッパの音はやくも聞きつけていたのかも知れない。ひややかな水にとどまることに我慢できず、地に剣を投ぜんため、ふたたび沸騰し、爆発を決意する、その寸前の、なにか撓 めに撓めた不吉な力を感じる。

戦後の太宰治は、私にはすさまじくて寄りつけない感じがし、また自分の不徹底、怠惰がはずかしくて、とうとう昭和十九年以来、私はいっぺんも太宰さんの前に現われることができなかった。

太宰さんが亡くなったとき、私ははるか関西にいて、闇ブローカーをやっていたが、

「人間って、あてにならないものですよ」

といった太宰さんの言葉を思い出し、

「先生のために死にます」

といった自分の言葉と思いくらべて、鶏の泣く前に三度主をこばんだという、あの「ペテロいたく哭 けり」という言葉がしきりに私のと胸を衝 いた。

箱根の丸い丘を背にして、盧の湖のほとりの街道をゆく太宰治は、私には白衣を着て、ガラリヤの岸に立った人のように思い出される。このとりあわせを、太宰さんは顔をしかめるにちがいないが、現実の風景から抜け出て、私の心象の中で一幅の聖画のように残っている。

【了】

********************

【参考文献】

・桂英澄 編『太宰治研究 Ⅱその回想』(筑摩書房、1978年)

・日本近代文学館 編『図説 太宰治』(ちくま学芸文庫、2000年)

・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)

・公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団 編集・発行『平成三十年度特別展 太宰治 三鷹とともに ー太宰治没後70年ー』(2018年)

・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)

・HP「【公式】箱根ホテル」

※画像は、上記参考文献より引用しました。

********************

【今日は何の日?

"太宰カレンダー"はこちら!】

【太宰治、全155作品はこちら!】