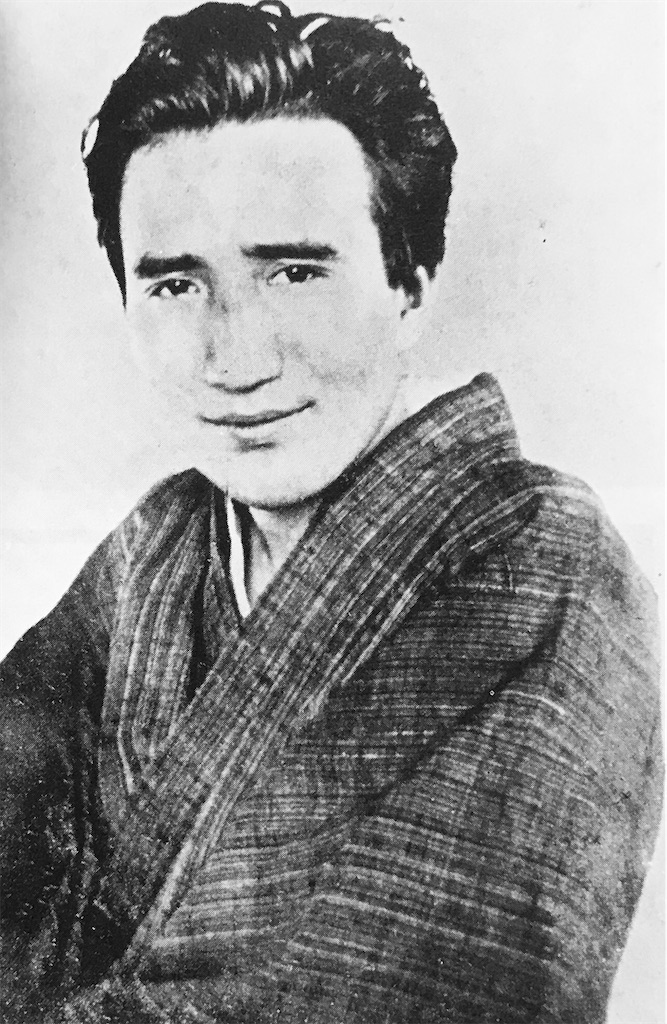

7月4日の太宰治。

1938年(昭和13年)7月4日。

太宰治 29歳。

七月上旬、長尾

長尾良 と太宰の出会い

長尾

太宰らと親しく、檀一雄の異父妹の高岩忍と結婚。出版社「ぐろりあ・そさえて」の編集者としても働いていました。

今日は、長尾の『太宰 治』から、長尾と太宰の出会いについて、引用して紹介します。

太宰の住所を教えてくれたのは、文芸雑誌 「コギト」の編集発行人肥下恒夫であった。

「コギト」という雑誌は、昭和七年、当時大学在学中であった保田与重郎、中島栄治郎、田中克己などがはじめた同人雑誌であるが、伊東静雄など二、三人の人を除くと、同人の殆どは大阪高等学校の卒業生で、私には高等学校の先輩に当っていた。

■文芸雑誌「コギト」創刊号 1932年(昭和7年)7月、定価30銭。

だから、昭和十一年、二・二六事件のあった直後に大阪から東京の大学に来て以来、高円寺の大和町に住んでいた肥下氏の家には始終遊びに行っていた。この七月、荻窪に移って来た翌日、訪ねて行った。

予め移転通知を出していたので、玄関で顔を見るなり、

「よう変るな、君。住所変更、君が一番やで」

と、言い、応接間に入ると、

「荻窪なら、――太宰がいるな。もう、太宰のところ、、行った?」

と、訊ねた。

「いいえ」

わざと語尾を強めて言った。

私は太宰が荻窪に住んでいるなど、全然知らなかったし、また、たとえ知っていたとしても、一面識もない太宰のところへ、荻窪へ移って来たからと言ってのこのこ遊びに行くようなことは私の柄でないぐらいは、肥下氏もわかっていそうなものだと思った。

しかし、肥下氏は、どんなつもりからか、

「住所知らんか? 住所、わかるで」

こういって、親切にも雑誌の寄贈者名簿を出して来て、紙切れに太宰の住所を書いてくれたのであった。

しかし私は、別段、わざわざ太宰の住所を探して訪ねて行こうという気はなかった。「天沼」という妙な名前の土地も、屹度 、荻窪と阿佐ヶ谷との中間辺りにある、辺鄙 な場所に違いないと思い込んでいた。

ところが毎日、私は河村で子供の相手ばかりしていたので、つい退屈なものだから、二、三日経つとまた、肥下氏を訪ねて行った。

ところが、応接間に入って行くなり、肥下氏は、

「太宰のところ、行った?」

と、訪ねた。

「いいえ」

何気なく答えると、途端に眉が曇った。

「行けばいいのに――」

全く、じれったいといった口振りであった。

肥下恒夫という人は、癇 の強い詩人の田中克己でさえ、「肥下は聖人みたいなものや」と言うように、温厚篤実、怒りを色に現わさず、といった人柄であった。

その肥下氏から露骨に腹立たしさを示されたことさえ、不思議な気がしたのであったが、以前には誠実で清潔な作品を「コギト」に発表して注目されていた肥下氏のような人が、どうして佐藤春夫氏が「芥川賞」という小説の中で徹頭徹尾、キザっぽく、嫌味な男に書いておられる太宰のところへ、私が遊びに行くように奨めるのか、解せない気持であった。

不服な顔付きをしていた私に、何か感じたらしく、暫くして、

「太宰の小説、嫌いか?」

と、訊ねた。

「嫌いというわけじゃないけど、ショートケーキみたいでね」

と答えた。

太宰の小説は、単行本で「晩年」と、「虚構の彷徨」を読んでいた。目に眩ゆいばかりに華麗な、豊かな才能が確かにあった。しかし、太宰が自称していたような”天才”の作品とは思わなかった。

当時、ゲーテばかり読んでいた私は、太宰には誠実さとか、叡智とか、神のものが欠けていると思っていた。

後に鎌滝の下宿で、太宰がルノアールの裸婦の絵に頻りに感心して見入っているのを見かけたが、私は太宰の小説もこれだなと思ったものであった。

「ふ、ふっ」と、笑って肥下氏は、「きついこというのやな」と、言った。

しかし、私の言葉には不満な様子であった。

二、三年前、肥下氏は郷里の家で首を縊って自殺をした。その肥下氏には何か太宰に共感するものがあったのかも知れない。

私は「天沼」という場所が、こんなに近くに、私が毎日通っている道筋にあるとは、夢にも思っていなかった。

こんなに近くにあるとすれば、番地の数の上から考えて、たいしてここから離れていないとすると、一度、訪ねて行かなければいけないが、まあ、今日は鎌滝の在りかぐらい探しておこうと、番地の数の増して行く東の方に向って、一軒一軒、表札の番地を覗きながら、歩いて行った。

二一〇番地になったとき、道路の左端に垣根のある広い屋敷があった。夕靄 が漂っている暗いひいらぎの生垣に、白い花が二つ三つ、ぼつ、ぼつと浮んでいた。垣根の隙間から覗くと、庭には夏草が茫々と茂っていた。その中に、工員寮か、鉄道員の寮のような、鍵形になった大きい二階家が空家のようにひっそりと鎮まり返っていた。

門らしいものはなかった。番地もわからなかった。垣根に沿って左に曲り、露地に入った。すると、すぐそこに破れかけた見窄 らしい木戸があった。裏口かと思ったが、腐りかけた木の杭に表札らしい板切れがかかっていた。近寄って見ると、消えかかった墨が、やっと「鎌滝」と読めた。

意外な感じであった。太宰は見栄っぱりだから、洋風まがいの洒落れた素人下宿に住んでいることとばかり、私は思ってきたのであった。多分、太宰は二階の八畳ぐらいの広い部屋を借りていて、部屋の隅に小卓を置いて原稿紙を拡げているに違いない、卓子に背を凭 せかけ、スタンドの笠から自分の顔が翳 に入るように坐っている、含羞 んだ様子をして俯向いたり、何かしながら、それでいて”天才”らしい気負った態度で、「君、小説書く?」「小説家なんか、止めたほうがいいよ」「小説書くなんてコトは、人間のまっとうな営みじゃねえんだ。業だよ、まるで業なんだ、これは」「だから、小説なんかは書かないに越したことはねえんだよ」「僕は忠告するよ、僕は、僕のところへ来る青年達に、皆、忠告しているんだ」などと、後輩である私に言うに違いないと想像していた。こんな想像が実は、太宰を訪ねようとはしなかった理由にもなっていた。

が、私の想像は、全然、外れてしまった。こんな筈ではなかったと、暫く私は、木戸の前に立っていた。

しかし、考えてみると、こんな工員寮のような下宿に住んでいるなら、案外、遊びにも来やすいかもわからないと思った。何といっても私は、この夏休みを河村の子供達だけを相手に過ごすことは、とても難しいと考えはじめていたからであった。荻窪に家を持っている松村達雄もとっくに大阪へ帰っていた。

私は破れかけて傾いている木戸を押して、屋敷の中にはいった。立木の多い屋敷の中は、外よりも暗くなっていた。木戸から奥の方へは小径が続いていた。無花果 が傘のように枝を拡げて鬱蒼と茂っていた。無気味な暗さであった。その下を潜ると、前に開け放しになっている玄関が見え、十燭光ぐらいの薄暗い電灯が一つだけ侘しそうに点っていた。荒涼といった感じであった。

「ごめん下さい」

と、呼んでみた。

しかし、空家のように何処からも返事は返って来なかった。

「ごめん下さい」

「ごめん下さい」

次第に私は、声を高くしていった。

五、六回も呼んだろう。

「ハーイ」

やっと奥から返答が聞えて来た。しかし、その声はいかにも面倒臭く、煩しそうであった。

それからも暫く、私は玄関に立っていた。

すると、不意にヌーッっと女の頭だけが左手の壁に裏から出て来た。まるで牛の頭が現われて来たようだった。バサバサの日本髪の頭であった。三十四、五の田舎者らしいおかみであったが、ぷっと頬を膨ませ、上唇をそっくり返して、いかにも不機嫌そのものといった顔付きで私の顔を睨んだ。

こんなおかみにかかっちゃ、太宰も大変だろうと、何となくソクラテスの妻を想い出していた。

だから、

「太宰さんは、いらっしゃいますか」

わざと丁寧に訊ねてみた。

しかし、おかみは私の方には、一瞥もくれなかった。何か口の中でぶつぶつ呟きながら、土間を見廻していた。土間には男物の杉下駄が一足だけ、ひっくり返っていた。

恐らく、「いるのか、いないのか、わかりゃしねえんだから、この人は。ほんに厄介な男さ」ぐらいのことを考えていたのであろう。

「さっき、出かけちゃったんだな」独語のように呟いた。そして、「いませんよ」と言うと、ぷいっと壁の奥に姿を消してしまったのであった。

太宰もおかみからは工員達と同じように一止宿人としてしか見られていないことはよいとして、むしろ「厄介な止宿人」であるらしい様子が察しられた。

それから二、三日経った夕方、河村からの帰りに、やはり横町から横町へと潜り抜けるように歩いていると、偶然、鎌滝の生垣に出た。夕方はいないのかもしれないと思ったが、アパートへ帰っても仕方ないので、鎌滝へ寄ってみることにした。木戸を押して玄関に入って行った。先日のおかみの故智にならって、土間を見てみた。歯のちびた男物の杉下駄が四、五足散らかっていた。この日は、太宰がいるような気がした。

床柱に背を凭 れかけて立膝して坐っていた男が、初めて、のっぺりした顔を上げた。

「どうぞ、どうぞ」懐手をしていた右手を差し出して、私を招き入れるような恰好をした。これが太宰であった。

「僕、長尾、いいます」

一寸、頭を下げたが、突立ったままであった。言い方も、随分ぶっきら棒であった。しかし、この時の私としては、相手に対して「長尾」という名前を持った「人間」という意味だけで受け取って欲しいと要求したものであった。「相手」と「私」との関係がどうなるか。それはすべて将来のことだというのである。

誰も私の闖入を気に掛けている様子はなかった。

「こちらへいらっしゃい」

さっきのロイド眼鏡の青年が少し尻を上げて席を空けてくれた。するといま一人の浴衣がけの青年との間から将棋盤が見えた。何か重大な謀議でもしているように見えたのは、将棋を指していたのだとわかった。

それでも私は立ったまま、坐るのを躇 っていた。というのは、煙草や蚊取線香の灰が、畳の上にあちこち落ちていて、坐る気がしなかったからであった。

太宰はすぐ、気付いたらしく、

「座蒲団はねえかい、座蒲団は」

わざと二人に囁くように低い声で訊ねると、畳の上を葡い廻るような恰好で座蒲団を探し始めた。

しかし、部屋の中には、ロイド眼鏡の青年が敷いているのが一枚しかなかった。それも木綿の煎餅蒲団であった。

「なーんだ、塩月。それを出さねえかい。君が敷いてるって法はねえよ」

と、太宰が言った。

塩月と言われたロイドの青年は、

「おっと、失礼。はい、どうぞ」

座蒲団を外してくれた。

私は将棋盤の横で、太宰と向い合って坐った。そして、塩月といま一人、まだ名前のわからない浴衣がけの青年とが指している将棋を観戦していた。浴衣の青年の方がいくらか強そうであった。しかし岡目八目ということを差引いても、私より強いというほどではなさそうであった。私は心の中で、将棋があるなら、時々遊びに来てもよい。そうすると、これから二ヶ月近くもある夏休みも退屈せずにすむだろうと考えていた。

「君、将棋する?」

突然、太宰が訊ねて来た。

「ええ、少し」

と、わざと言葉を濁した。

現に指している二人の力から考えて、太宰もそう強くはないに違いない。だから一つ太宰を負かしてやろうと思っていた。それにはあまり強そうに思わせない方がよかった。

●太宰と将棋について、3月15日の記事でも紹介しています。

「よーし、それじゃ後で君とやろう」

太宰の声は意外なほど弾んでいた。多分、毎日毎日、同じ相手とばかり指しているので、将棋にも倦んで新顔と指すことに期待をかけていたということでもあろうが、又、自分達とは何処か肌あいが違い、まだ正体のわからない闖入者との間に、やっと共通の遊びを発見した、安堵感のようなものもあったに違いない。

というのは、太宰は私と向い合って坐っていて、将棋を見ている風をしていたのだが、終始、落着かない様子でいた。一座の棟梁然として床柱に凭 れて立膝をし、顎に右手を当てて観戦している格好はしているのだが、それもポーズだけのようであった。すぐにやにや微笑って頻りに頬や顋 を撫でて見たり、忽ち気取って澄ましてみたり、盤の上に視線を落としてみたり、まるでカメレオンのようにポーズと表情だけを次から次へと変えて行くのであった。

凡てが前にいる私を意識してであったが、私は太宰の相手をしているわけにはいかないので、知らぬ顔をして将棋を見ていた。

前の年、新潮社から出版された「虚構の彷徨」を読み、巻頭の太宰の写真を見た時から、太宰という人は変った人だと考えていた。ポーズの中で生きているといってもよかった。以来、キザな男、というのが太宰に対して懐いていた正直な感情であった。だから佐藤春夫氏が「芥川賞」という小説の中で、「君子之交淡々如水」の論語の文句を引用しながら、芥川賞の妄執に憑かれた太宰の醜態な行状を完膚なきまでに書かれたときは、わが意を得たりと小気味よくさえ感じたものであった。

■『虚構の彷徨』の巻頭写真

しかし、目の前にいる太宰を見ていると、これは気の毒な人だと思わないわけにはいかなかった。気が弱く、人が好く、親切そうでもあり、私は好感さえ持ち始めていた。

そんな時に、太宰が突然、にこにことして話しかけてきた。

「君、この間、僕に手紙をくれましたね」

余りの意外さに、私は呆気に取られて暫く太宰の顔を見ていた。太宰はそれを確信し、しかもそれで将棋を指している他の二人に優越感を示そうとしている風にさえ窺えた。

「いいえ」

私は強く否定した。

私は侮辱されたような気落ちさえした。しかし、太宰のことだから、人違いをしているかもしれないとも思った。

「僕ではないですよ」

と、言った。

すると太宰は、一瞬、困惑したような顔付きをした。が、すぐ気持を取り直したように笑顔を作った。何かを思い付いたに違いない。

「いや、君だったよ、確かに。君だよ。一週間ばかり前だよ」

まるで、手紙を出したことがきまり悪くて、私が嘘を言っているかのように聞えるのである。

私の方もいくらか意地悪くなって来た。

「いやー、僕じゃないですよ」と、言いながら、「僕は手紙など書きませんからね」とつけ加えた。僕はファンではありませんからね、というつもりであった。

しかし太宰の方は依然確信あり気に、そんなこと言っても駄目だよ、俺はちゃんと知っているんだから、と、言わぬばかりに私の眼を見て微笑っていた。そして、

「でも、僕の愛読者でしょう」

押しつけるような口調で言った。

太宰としてはこれだけは確信があって言ったに違いなかった。愛読者でもない青年が、夕方のこのこ下宿まで遊びに来る筈はないし、実際、太宰には若い愛読者で手紙を寄来したり、原稿を送って来るものも多くいたようであった。

ところが困ったことに、私は愛読者でないばかりか、さっきからの言葉のやりとりで依怙地になっていた。

だからつい、

「いいえ」

と、言い返してしまった。

将棋を指しながら私達のやりとりに聞き入っていた塩月が、くすっと笑って肩をすぼめた。それがいかにもわざとらしく、タイムリィであったから、よけいに太宰を滑稽な立場に立たせることになった。

さっきまで鷹揚に浮べていた微笑が、太宰の顔から消えた。眦 を下げて、のっぺりとした顔が今にも泣き出して潰れそうになっていた。そして、顎に手を当てたまま、悄気きって黙り込んでしまったのであった。

私は、悪かったなと思ったが、どうしようもなく、太宰には知らぬ顔をして将棋を見ていた。

そのうちに、やっと将棋が終った。何回もヘマをしては攻め込まれて危かった浴衣がけの青年の方が、ようやく押し返して勝ったのであった。

青年は遠慮がちに低い声で、「終った、終った」と、将棋盤を太宰の方に押しやった。そして、鼻からずり落ちそうになっている、度の強い眼鏡の中から、兎のようにあどけない眼を私の方に向けた。

「この間、コギトに小説書いておられた長尾さんですね」

と、話し掛けた。

「ええ、そうです」

「『日は輝かずとも』というのでしたね。美しい、いい小説だったよ」

太宰に対して半ば私を紹介するように言ってくれた。

「なーんだ、緑川。君、知っていたのか。早く言ってくれればいいのに」

太宰がほっとしたように言った。しかし、太宰以上に私もほっとしていた。

又、私も、この時初めて浴衣がけの青年が日本浪漫派の同人で、「コギト」にもつい最近、小説を書いていた緑川貢君であることを知ったのであった。

緑川は太宰の言葉を聞くと、可笑しそうに、

「僕は初めからそう思っていたんだよ。関西弁だったからな。……でも、面白かったよ、ね、塩月」

いかにも、「初恋」とか、「花園」とか、清純な小説を書いている人らしい訥々とした口調で言った。

太宰は、太宰で弁解するように、

「コギト、この頃、僕のところへ送って来ないんだ。今度、来るとき、持って来てくれないかい。君の小説、読んでみたいからね」

と、言った。

しかし、「コギト」は太宰のところへ持って行かなかった。自分の小説を太宰に読んでもらうために持って行くなど、まるで太宰に弟子入りするみたいであったからだ。

この後で、太宰は塩月と将棋をして負け、私は緑川として負けた。時刻が十二時に近かったので、私は太宰とはしなかったが、太宰の方も私とは指したくなさそうな気配であった。

「じゃ、僕――」

余り遅くまでいては、悪いかもしれないと、私は立ち上った。

すると、太宰が、

「皆、帰るから、一緒に出よう」

鎌滝の木戸を出た途端に、後の暗闇の中で、ジャー、ジャー、物凄い音がした。ふっと、振り返ると、三人が揃って鎌滝の生垣に放尿していた。

私は長い間、自分が放尿を忘れていたことに気付いた。「コギト」の同人達は、概してみんな行儀がよかった。放尿などしているのを見掛けたことはなかった。やはり、評論家や詩人が多かったせいでもあろうが、肥下氏が私を太宰のところへ遊びに行かせようとしたのも、何かそういった配慮でもあったのかと思ったのであった。

十三間道路に出て、荻窪駅の北口の方へ歩いて行った。当時は、駅前の商店街といっても、バラック建の商店が二十軒ばかり並んでいるだけであった。十二時近い駅前には、氷屋が二、三軒店を開けているだけであった。

太宰が塩月と何かひそひそと話し合っていた。駅前に来ると、太宰が、

「氷を食べないかい」

と、誘った。

氷屋の椅子に腰掛けて、皆、一杯五銭のみぞれを二杯ずつ取った。そして、暫く話し合った。主に大学のことであったが、塩月赳氏が私にとっては美術史学科の先輩になることがわかったので、卒業論文のテーマのことなど話した。

みぞれを食べ終って店を出るとき、塩月が太宰に五拾銭銅貨を一個渡していた。太宰はそれで氷代を払っていたが、さっき太宰が塩月と話していたのは、この五拾銭の借金を申し入れていたのだった。

駅の南側にあるアパートに帰る塩月を踏切まで送って行き、ここで皆別れた。

後に太宰と親しくなってから、よく、この日のことを太宰に持ち出しては揶揄った。

「僕に、『でも、君、僕の愛読者でしょう』って言うんやからな」

と。

すると、きっと太宰は顔を赤くしたが、ある時、

「だって、あの一月ばかり前に、私服の憲兵が訪ねて来たことがあるんだ。頭を丸刈りにしているから可愛いいんだ。愛読者ですっていうから、普通の文学青年だと思って、文学の話をしていたんだ。そうしたら、君、だんだん、話か戦争のことになって来るだろう。変だなと思って訊ねたら、君、憲兵なんだよ。でも、僕の愛読者だというから、帰れともいえないしさ。だから、君にだって、愛読者でしょうっていっておけば一番間違いないと思っていたんだ」

と、弁解していた。

大学時代、共産党に関係していた太宰は、憲兵隊にとってやはり、要視察人物であったのであろうが、この頃の太宰は、まったくマルキシズムとは無縁の人であった。

【了】

********************

【参考文献】

・長尾良『太宰 治』(宮川書房、1967年)

・日本近代文学館 編『図説 太宰治』(ちくま学芸文庫、2000年)

・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)

・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)

・HP「173 肥下恒夫が発行した『コギト』/松原市」

※画像は、上記参考文献より引用しました。

********************

【今日は何の日?

"太宰カレンダー"はこちら!】

【太宰治、全155作品はこちら!】