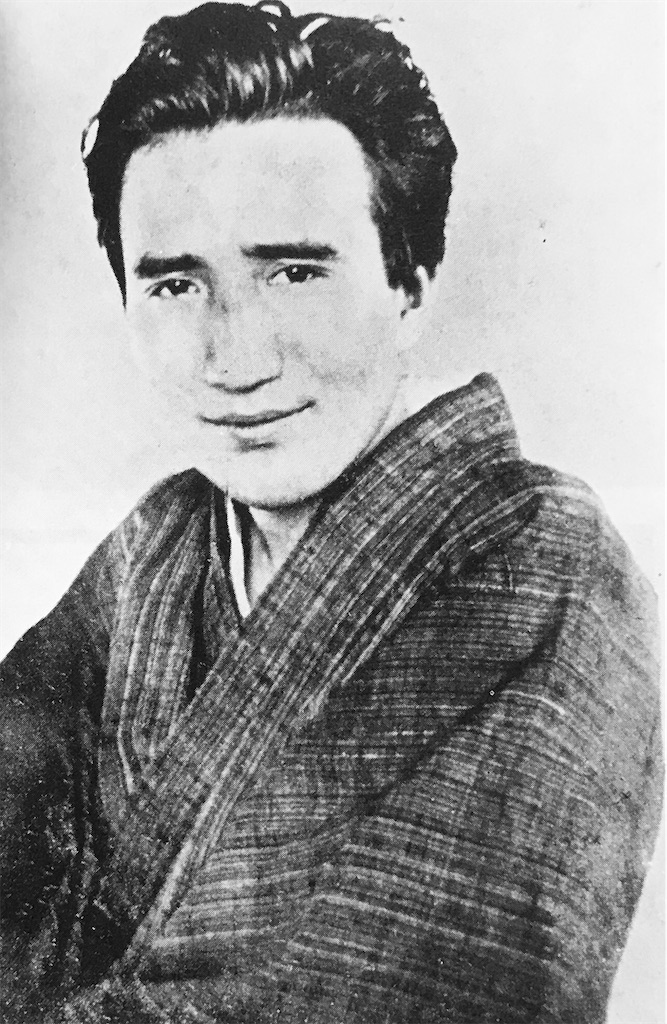

9月7日の太宰治。

1941年(昭和16年)9月7日。

太宰治 32歳。

九月上旬頃、

太宰と太田静子の出逢い

1938年(昭和13年)11月12日、計良長雄と結婚し、東京市大田区馬込に新居を構えます。翌1939年(昭和14年)11月15日に、長女・満里子が誕生しましたが、翌月に死亡。1940年(昭和15年)に計良と協議離婚し、大岡山の母の許に戻りました。

1941年(昭和16年)の春、弟・太田通に勧められて太宰の作品に親しむようになりましたが、『道化の華』の書き出しは、静子の心を大きく揺さぶりました。

「ここを過ぎて悲しみの

市 」

友はみな、僕からはなれ、かなしき眼もて僕を眺める。友よ、僕と語れ、僕を笑え。ああ、友はむなしく顔をそむける。友よ、僕に問え。僕はなんでも知らせよう。僕はこの手もて、園を水にしずめた。僕は悪魔の傲慢さもて、われよみがえるとも園は死ね、と願ったのだ。もっと言おうか。ああ、けれども友は、ただかなしき眼もて僕を眺める。

この文章が、静子の心をぐっと作者・太宰に近づけたのは、満里子が死んだのは自分の責任だと思い込んでいたからでした。静子と太宰作品の出会いについては、8月7日の記事でも紹介しました。

静子は、太宰に師事したいと思い、作品と手紙を送ると、

ただいま、作品とお手紙、拝誦いたしました。

才能はおありになると思いますが、おからだが余り丈夫でないようですから、小説は、無理かも知れません。私は、新ハムレットという長い作品を書いて、すっかり疲れてしまいました。

お気が向いたら、どうぞおあそびにいらして下さい。

毎日ぼんやりしていますから。

では、お待ち申し上げております。不一

という、「さびしそうな、きれいな字」で書かれた、太宰からの返事を受け取りました。

■太田静子 実践女大学在学中、兄弟との写真。

この後、静子は三鷹の太宰宅を訪問するのですが、この時の様子を、静子の『あはれわが歌』から引用して紹介します。ちなみに、静子は、「園子」という名前で登場します。

園子は秋になってから、三鷹の太宰の家を訪ねた。雨が降っていたので園子と美子は揃いの薄いウールの上衣を着て、ギャバジンのコオトを着て家を出たが、三鷹に着いた頃から空が晴れて、暖かくなって来た。町外れで

洋傘 直しのおじいさんに間違った道を教えられ、一時間以上もかかって、やっと杉垣の路地の奥に、『太宰治』と書いた標札を見出した。入口に竹が植えてあり、格子戸がひっそり閉っていた。垣根の向うに、お襁褓 が干してあった。

■三鷹の太宰宅の玄関

「赤ちゃんがいらっしゃるのね」と言いながら、格子戸をあけて、

「ごめんください」と尋ねると、顔色の蒼い女のひとが、隣の部屋から半分ばかり顔を出して、

「いま、ちょっと出掛けておりますが」と聴きとれないような低い声で答えた。

「大森の、大谷でございますが」と告げると、

「伺っておりました」と答えたようだった。

「外でお待ち申し上げておりましても、よろしいでしょうか」

路地を出て少し歩いて、石垣にもたれてたたずんでいると、蝶が二匹、たわむれながら二人の前を通り過ぎた。高原の、秋の蝶に似ていた。

「太宰さん」不意に美子が叫んだ。面をあげて向うを見ると、霧深い林の中から、太宰治らしいひとが煙草を吹かしながら出て来た。見る見る大きくなった。園子は大地が足許から消えてゆくような気がした。足音が直ぐ近くに響いた。彼女はおそるおそる顔をあげて、そうして不意に、彼の前へ出て行った。彼は立ちどまり、

「大森の、大谷さん?」と尋ねた。

「君たちはいいんだ。君たちみたいなひとはいいんだ。僕の後からおいでなさい」と言って、直ぐまた歩き出した。

玄関をあがったところの六畳が、治の部屋になっていて、入口に、ダ・ヴィンチの「基督 の顔」を入れた、紫壇の額がかかっていた。繊細で、どこか女性的な感じのする基督 だった。園子は治に似ている基督 だと思った。

床の間には原稿用紙や本が積み重ねてあり、傍にグラジオラスが活けてあった。あかいグラジオラスはひらき切って、すでに崩れかけていた。

縁側に籐の寝椅子がひとつ置いてあって、庭には陽があたり、玉蜀黍 の葉が風に揺れていた。治は机の前に坐ると直ぐ、

「この間の作品、拝見しました。文章の分るひとだと思いました。満里子ちゃんというのは、ほんとうの名前ですか?」と大きい声で尋ねた。

「はい」園子は面をあげて、治を見た。「虚構の彷徨」の写真より、ずっと現実的で、遥かに強く男らしい感じがした。そうして思ったよりひどい猫背だった。

■『虚構の彷徨』の口絵写真

「園子さんがお送りいたしました作品、お分りになりましたでしょうか?」 美子が傍から尋ねた。

「分りました」

「ああいう作品は、何というのでしょうか?」と園子が自分の書いたものの事を尋ねた。

「散文詩です。ボードレールの散文詩と同じものなんだ。僕も昔、あんな作品を書いたことがあります。ああいう物ばかり書いていると、苦しくなって、しまいに狂ってしまいますよ。小説は、もっと、楽な気持で、ゆっくり低い声で、話すように書くものです。夜中に、好きな人に、話しかけるような気持で書いてごらんなさい。きっと、いいものが書けると思うんだ」

それから美子に向い、

「あなたは、まだ、塾へ行きますか? 園子さんといっしょに、見てあげてもいいと思います」

と尋ねた。

「ええ。……でも私には、園子さんのように、どうしても書かなければならぬという、告白がございません。私が塾へまいっておりますのは、教養のためなのですから、そんなつもりでもうしばらく塾へまいります」

「このひとが塾を退めてしまいましたら、アリー・シェールだって、お淋しいでしょうし、それに、このひとには私たちみたいな傷痕がないのです」

治は俄 に立ちあがり、奥の間へ行った。と思うと二分と経たぬうちに、さっぱりとした久留米絣に、着更えて出て来た。

■太田静子と太田治子

間もなく三人は、

夕靄 のたちこめる井の頭公園の松林を歩いていた。治はときどき立ちどまり煙草の火をつけた。

治は、園子に、好きな作家を尋ねた。

「ドストエフスキイ、プルースト、プーシュキン、チェーホフ……」園子は考えながら、答えた。

「日本の作家では?」

「漱石、三重吉、芥川、岡本かの子」と答えると、

「かの子?」と訊きかえし、「女流作家は、よした方がよい」と治は、さもおかしそうに笑った。

小高い丘にのぼって、池に面した茶店の籐椅子に腰をおろした。治は澄んだ美しい眼ざしをして、靄の濃い池のあたりを眺めていた。園子は治の眼を、夢を見ているような眼だと思った。テーブルの上に、青い、大きい本を置いて、治は、

「この、鴎外全集を、友人に返しにゆくと言って、家を出て来たんだ。着物を着更えながら突差に思いついたんだ。君たちは、何と言って家を出て来たの?」と尋ねた。

「太宰さんのお家へ行ってまいります、と言って出てまいりましたが」と園子が答えると、

「そうか、そうだったのか。じゃあ、遅くなってはいけない」と慌てて立ちあがった。吉祥寺の駅前で、治は、

「握手しよう」と手をさしだした。園子も美子も握手した。駅の階段をおりると、直ぐに東京行がはいって来た。電車のなかは明るくて、立派な洋服を着た紳士や、学生たちが乗っていたが、尊敬する作家に逢って来た園子の眼には、みんな魂の抜けた、ただの生きものに見えた。

■太田静子の著書『斜陽日記』と『あはれわが歌』

【了】

********************

【参考文献】

・太田静子『あはれわが歌』(ジープ社、1950年)

・日本近代文学館 編『図説 太宰治』(ちくま学芸文庫、2000年)

・志村有弘・渡部芳紀 編『太宰治大事典』(勉誠出版、2005年)

・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)

・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)

※モノクロ画像は、上記参考文献より引用しました。

********************

【今日は何の日?

"太宰カレンダー"はこちら!】

【太宰治、全155作品はこちら!】