【日めくり太宰治】12月14日

12月14日の太宰治。

1946年(昭和21年)12月14日。

太宰治 37歳。

夜、亀井勝一郎とともに招かれて、練馬区豊玉にあった高原紀一の下宿二階八畳間で、府立第五中学校出身者中心の二十歳前後の文学青年グループと逢った。

「太宰さんの文学はきらい」

1946年(昭和21年)12月14日、夜。太宰は、亀井勝一郎とともに招かれて、練馬区豊玉にあった高原紀一(東京産業大学商学部在籍)の下宿二階の八畳間で、三島由紀夫(東京帝国大学法学部在籍)、野原一夫(新潮社勤務)、原田柳喜(慶応義塾大学在籍)、

当時、森鷗外に傾倒していた三島は、酒を飲まずに鷗外論を展開し、これに太宰はまともに答えず、一座が白けたといいます。

三島は、自伝的作品『私の遍歴時代』でこの日のことを回想しているので、引用して紹介します。

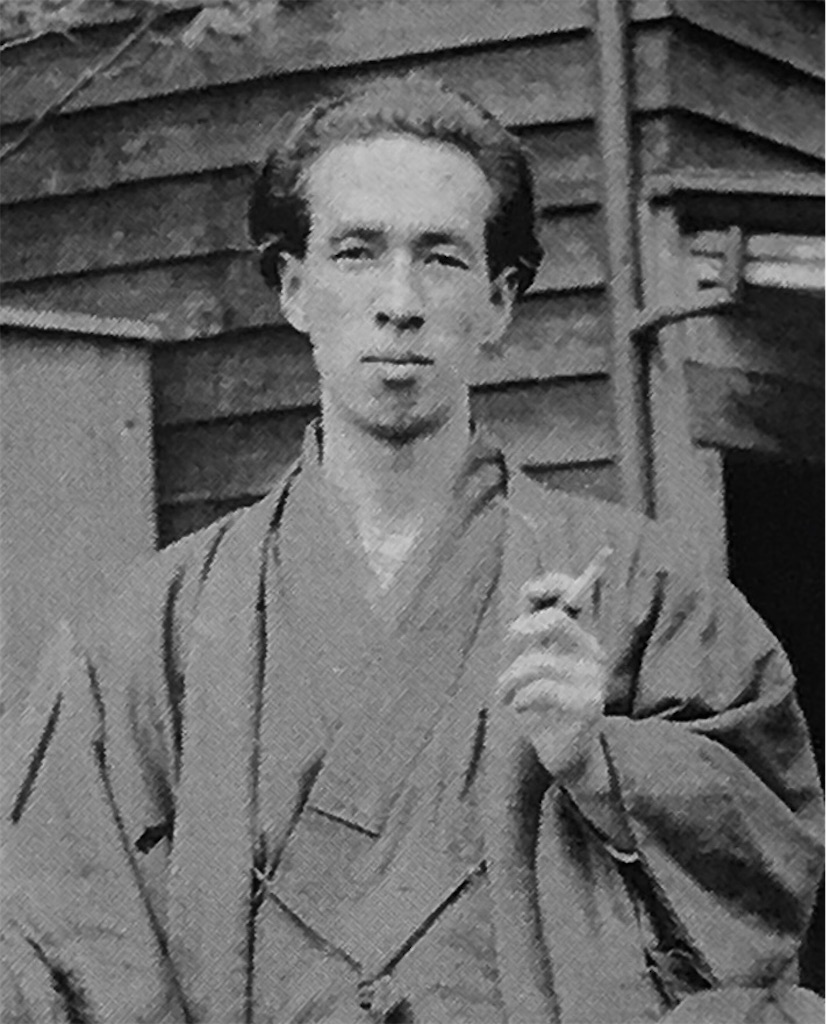

■三島由紀夫(1925~1970) 小説家、劇作家、随筆家、評論家、政治活動家、皇国主義者。本名:平岡

太宰治氏とのつかのまの出会いも、記録しておかねばならぬ出来事にちがいない。

私は戦時中の校友ほど熱烈ではなかったにしろ、戦後も、幾人かの文学的友人を持った。

「『人間』に小説を書いた三島君」

というのが、当時の私の肩書きであった。そういう肩書きで、ボヘミアンの一人になるのも容易なことだったが、臆病な私にはそれもできなかった。少年時代師事していた川路柳虹氏の令息川路明氏は、いま、松尾バレエ団を牛耳っているが、当時は向こう気のつよい、衒気いっぱいな少年詩人であったし、いまの社会党の麻生良方氏は、眉目秀麗な不良少年で、「黒薔薇」という詩集の著者であったし、劇作家の矢代静一氏は、太宰治に対する青年の狂熱を最初に私に伝えた一人であったし、そのほか、豊満な三十女の詩人など、いろいろふしぎな人物がいたが、すべてに戦時中のような夢想の優位が失われていたから、現実的にみじめなものはみじめでしかなく、青春といったところで、そんなに活気横溢した空気もなかった。

太宰治氏は昭和二十一年、すなわち終戦のあくる年の十一月に上京し、さまざまの名短篇集を発表したのち、二十二年の夏から「新潮」に「斜陽」を連載しはじめた。

私は以前に、古本屋で「虚構の彷徨」を求め、その三部作や「ダス・ゲマイネ」などを読んでいたが、太宰氏のものを読みはじめるには、私にとって最悪の選択であったかもしれない。それらの自己戯画化は、生来私のもっともきらいなものであったし、作品の裏にちらつく文壇意識や笈 を負って上京した少年の田舎くさい野心のごときものは、私にとって最もやりきれないものであった。

もちろん私は氏の稀有の才能は認めるが、最初からこれほど私に生理的反発を感じさせた作家もめずらしいのは、あるいは愛情の法則によって、氏は私のもっとも隠したがっていた部分を故意に露出する型の作家であったためかもしれない。従って、多くの文学青年が氏の文学の中に、自分の肖像画を発見して喜ぶ同じ地点で、私はあわてて顔をそむけたかもしれないのである。しかし今にいたるまで、私には、都会育ちの人間依怙地な偏見があって、「笈 を負って上京した少年の田舎くさい野心」を思わせるものに少しでも出会うと、鼻をつままずにはいられないのである。これはその後に現われた幾多の、一見都会派らしきハイカラな新進作家の中にも、私がいちはやくかぎつけて閉口した臭気である。

さて、私の周囲の青年たちの間における太宰治熱はいよいよ高まり「斜陽」の発表当時にいたって、絶頂に達した感があった。そこでますます私は依怙地になって、太宰ぎらいを標榜するようになってしまった。

「斜陽」が発表されたときの、世間一般の、また、文壇の興奮は非常なもので、当時はテレビもなく、娯楽一般も乏しい時代であったから、文学的事件に世間の耳目が集中したのであろう。今日ではこのような世間全部の文学的熱狂というようなものは、とても考えられない。読者も当時に比べると、おそろしくクールになったものである。

私も早速目をとおしたが、第一章でつまずいてしまった。作中の貴族とはもちろん作者の寓意で、リアルな貴族でなくてもよいわけであるが、小説である以上、そこには多少の「まことらしさ」は必要なわけで、言葉づかいといい、生活習慣といい、私の見聞していた戦前の旧華族階級とこれほどちがった描写を見せられては、それだけでイヤ気がさしてしまった。貴族の娘が、台所を「お勝手」などという。「お母さまのお食事のいただき方」などという。これは当然「お母さまの食事の召上り方」でなければならぬ。その母親自身が、何でも敬語さえつければいいと思って、自分にも敬語をつけ、

「かず子や、お母さまがいま何をなさっている か、あててごらん」

などという。それがしかも、庭で立ち小便をしているのである!

――そんなこんなで、私の太宰文学批判があんまりうるさくなってきたので、友人たちは、私を太宰氏に会わせるのに興味を抱いたらしかった。矢代氏やその友人たちは、すでに太宰氏のところへたびたび出入りしていて、私をつれて行くのは造作もなかった。

太宰氏を訪ねた季節の記憶も、今は定かではないけれど、「斜陽」の連載がおわったころといえば、秋ではなかったかと思われる。連れて行ってくれた友人はというと、矢代静一氏と、その文学仲間でのちに夭折した原田氏ではなかったかと思うが、それもはっきりしない。

私は多分、絣 の着物に袴というような恰好で、ふだん和服など着たことのない私がそんな恰好をしたのは、十分太宰氏を意識してのことであり、大袈裟にいえば、懐ろに匕首 をのんで出かけるテロリスト的心境であった。

場所はうなぎ屋のようなところの二階らしく、暗い階段を昇って唐紙をあけると、十二畳ほどの座敷に、暗い電灯の下に大ぜいの人が居並んでいた。

あるいはかなり明るい電灯であったかもしれないのだが、私の記憶の中で、戦後のある時代の「絶望讃美」の空気を思い浮かべると、それはどうしても、多少ささくれ立った畳であり、暗い電灯でなければならないのだ。

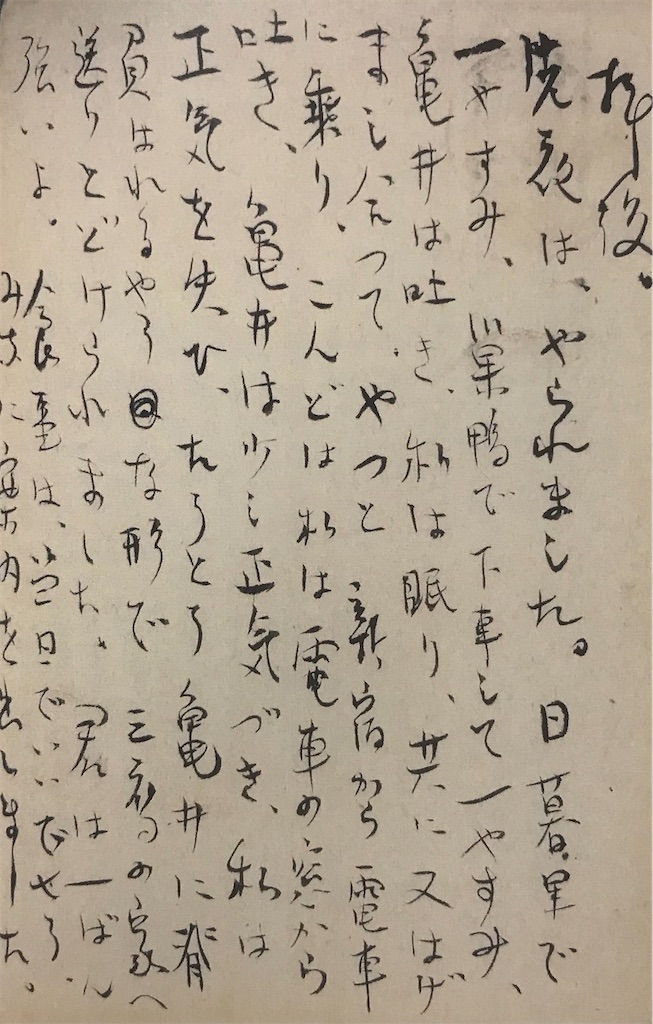

■太宰と亀井勝一郎

上座には太宰氏と亀井勝一郎氏が並んですわり、青年たちは、そのまわりから部屋の四周に居流れていた。私は友人の紹介で挨拶をし、すぐ太宰氏の前の席へ請ぜられ盃をもらった。場内の空気は、私には、何かきわめて甘い雰囲気、信じあった司祭と信徒のような、氏の一言一言にみんなが感動し、ひそひそと感動をわかち合い、またすぐ次の啓示を待つというような雰囲気のように感じられた。これには私の悪い先入観もあったろうけれど、ひどく甘ったれた空気が漂っていたことも確かだと思う。一口に「甘ったれた」と言っても、現在の若い者の甘ったれ方とはまたちがい、あの時代特有の、いかにもパセティックな一方、自分たちが時代病を代表しているという自負に充ちた、ほの暗く、抒情的な、……つまり、あまりにも「太宰的な」それであった。

私は来る道々、どうしてもそれだけは口に出して言おうと心に決めていた一言を、いつ言ってしまおうかと隙を窺っていた。それを言わなければ、自分がここへ来た意味もなく、自分の文学上の生き方も、これを限りに見失われるにちがいない。

しかし恥ずかしいことに、それを私は、かなり不得要領な、ニヤニヤしながらの口調で、言ったように思う。すなわち、私は自分のすぐ目の前にいる実物の太宰氏へこう言った。

「僕は太宰さんの文学はきらいなんです」

その瞬間、氏はふっと私の顔を見つめ、軽く身を引き、虚をつかれたような表情をした。しかしたちまち体を崩すと、半ば亀井氏のほうへ向いて、だれへ言うともなく、

「そんなことを言ったって、こうして来てるんだから、やっぱり好きなんだよな。なあ、やっぱり好きなんだ」

――これで、私の太宰氏に関する記憶は急に途切れる。気まずくなって、そのまま匆々 に辞去したせいもあるが、太宰氏の顔は、あの戦後の闇の奥から、急に私の目前に近づいて、またたちまち、闇の中へしりぞいてゆく。その打ちひしがれたような顔、そのキリスト気取りの顔、あらゆる意味で「典型的」であったその顔は、ふたたび、二度と私の前にあらわれずに消えてゆく。

私もそのころの太宰氏と同年配になった今、決して私自身の青年の客気を悔いはせぬが、そのとき、氏が初対面の青年から、

「あなたの文学はきらいです」と面と向かって言われた気持ちは察しがつく。私自身も何度かそういう目に会うようになったからである。

思いがけない場所で、思いがけない時に、一人の未知の青年が近づいてきて、口は微笑に歪め、顔は緊張のために蒼ざめ自分の誠実さの証明の機会をのがさぬために、突如として「あなたの文学はきらいです。 大きらいです」と言うのに会うことがある。こういう文学上の刺客に会うのは文学者の宿命のようなものだ。もちろん私はこんな青年を愛さない。こんな青臭さの全部をゆるさない。私は大人っぽく笑ってすりぬけるか、きこえないふりをするだろう。

ただ、私と太宰氏のちがいは、ひいては二人の文学のちがいは、私は金輪際、「こうして来てるんだから、好きなんだ」などとは言わないだろうことである。

【了】

********************

【参考文献】

・日本近代文学館 編『図説 太宰治』(ちくま学芸文庫、2000年)

・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)

・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)

・三島由紀夫『大陽と鉄・私の遍歴時代』(中公文庫、2020年)

※モノクロ画像は、上記参考文献より引用しました。

********************

【今日は何の日?

"太宰カレンダー"はこちら!】

【太宰治、全155作品はこちら!】

【日めくり太宰治】12月13日

12月13日の太宰治。

1940年(昭和15年)12月13日。

太宰治 31歳。

十二月二日、十二月十二日、十二月十八日付で、山岸外史に葉書を送る。

太宰、山岸に「君は一番強いよ。」

今日は、1940年(昭和15年)12月2日、12日、18日付で、太宰が、檀一雄と並んで「三馬鹿」と呼ばれていた親友・山岸外史に宛てて書いた3通のハガキを紹介します。

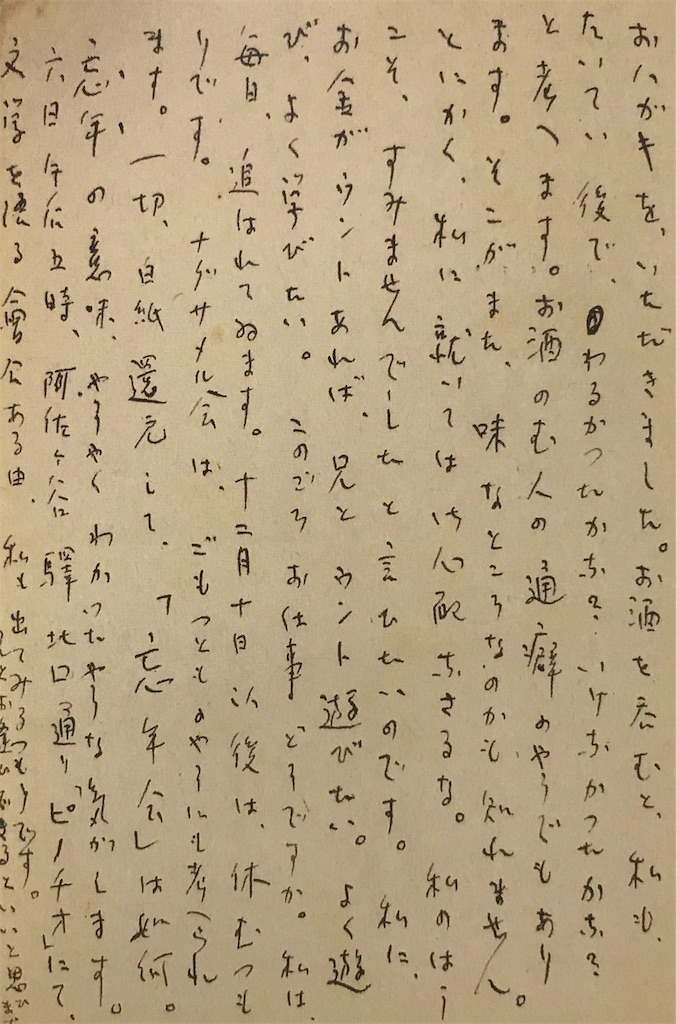

1通目は、1940年(昭和15年)12月2日付のハガキです。

東京府下三鷹町下連雀一一三より

東京市本郷区駒込千駄木町五〇

山岸外史宛

お葉書を、いただきました。お酒を呑むと、私も、たいてい後で、わるかったかな? いけなかったかな?と考えます。お酒のむ人の通癖のようでもあります。そこがまた、味なところなのかも知れません。とにかく、私に就いては御心配なさるな。私のほうこそ、すみませんでしたと言いたいのです。私に、お金がウンとあれば、兄とウント遊びたい。よく遊び、よく学びたい。このごろお仕事どうですか。私は、毎日、追われています。十二月十日以後は、休むつもりです。ナグサメル会は、ごもっとものようにも考えられます。一切、白紙還元して「忘年会」は如何。忘年 の意味、ようやくわかったような気がします。六日午後五時、阿佐ヶ谷駅、北口通り「ピノチオ」にて、文章を語る会合ある由、私も出てみるつもりです。兄とお逢いできるといいと思います

「文学を語る会合」とは、第一回阿佐ヶ谷会のこと。阿佐ヶ谷会は、中央線沿線・阿佐ヶ谷界隈に住む文士の交流の場として、戦前から戦後にかけて、30年以上も続けられた会です。この会の世話役は、田端修一郎、中村地平、小田嶽夫の3人で、会費は2円でした。

太宰は「兄とお逢いできるといいと思います」と書いていますが、この会への山岸の出席はありませんでした。

■1940年(昭和15年)12月2日付山岸外史宛ハガキ

2通目は、先ほどのハガキの10日後に書かれた、1940年(昭和15年)12月12日付のハガキです。

東京府下三鷹町下連雀一一三より

東京市本郷区駒込千駄木町五〇

山岸外史宛

拝復

先夜は、やられました。日暮里で一やすみ、巣鴨で下車して一やすみ、亀井は吐き、私は眠り、共に又はげまし合って、やっと新宿から電車に乗り、こんどは私は電車の窓から吐き、亀井は少しずつ正気づき、私は正気を失い、とうとう亀井に背負われるような形で三鷹の家へ送りとどけられました。君は一ばん強いよ。食事は、当日でいいでしょう。

みなに案内を出しました。

「先夜は、やられました」とありますが、山岸はこの夜のことを、『太宰治おぼえがき』で回想しているので、引用して紹介します。

昭和十五年の十二月。太宰と亀井勝一郎君とぼくの三人で、ひとつ、芸者というものをあげて飲んでみようか、という相談がまとまったことがある。まるで学生そっくりな不粋な相談なのだが、とにかく、各自がそれぞれに自分の働いた金で酒でも飲めれば、女房も養えるようになっているのだから、ここで自己慰安会を開催して、最大限に飲んでみようということになった。太宰がいいだしたのか、ぼくがいいだしたのかまったく忘れているが、亀井君にも相談をかけた。むろん、亀井君も大賛成で、会場を新橋の烏森に決定した。自分で自分を指名して御苦労さんでしたと挨拶する謝恩会にしようということになった。赤坂でも新橋でも柳橋でもなく、烏森であったところが、たぶん味噌ということなのだろうが、お稲荷さんかなにかの近所の待合に集合した。五人ばかり芸者を呼んで大いに飲んだのである。そのなかの

雀奴 というのが愛嬌があっていいということになって、太宰もぼくも亀井君も、ばかなことをいいながら大変に飲んだのである。

■太宰と亀井勝一郎 太宰と亀井は、太宰の処女短篇集『晩年』の出版記念会で初対面し、太宰が三鷹に転居した1939年(昭和14年)から本格的な交際が始まりました。蔵書をほとんど持たなかった太宰は、近所に住む亀井の世話になりました。1940年(昭和15年)夏、撮影。

それだけのことだが、そのときだけはさすがの太宰もかなり酩酊したらしかった。その帰途ぼくだけ駒込駅で下車したのだったと思うが、それから亀井君と太宰とは吉祥寺までの国電で、そうとう難行したらしいのである。こんなハガキが残っている。

「先夜はやられました。日暮里で一やすみ、巣鴨で下車して一やすみ。亀井は吐き、私は眠り、共に又はげましあって、やっと新宿から電車に乗り、こんどは私は電車の窓から吐き、亀井は少し正気づき、私は正気を失い、とうとう亀井に背負われるような形で三鷹の家へ送りとどけられました。君は一番強いよ」

さすがに太宰は、描写が巧いと思った。二人が交互に助けあっているところがよく表現されている。「君は一番強いよ。」は例のお世辞であるが、太宰の酒にもこんな夜はあったようである。

■1940年(昭和15年)12月12日付山岸外史宛ハガキ

最後は、さらに6日後に書かれた、1940年(昭和15年)12月18日付のハガキです。

東京府下三鷹町下連雀一一三より

東京市本郷区駒込千駄木町五〇

山岸外史宛

拝啓

一昨日は、失礼いたしました。まずまず盛会と思って下さい。二、三日中に、テレホンの約束しましたのに、急に身辺雑用が騒然となり、破約の形になりそうです。どうか、ワカッて 下さい。考えてみると、これからは料亭も一年中で最も、多忙の時で、我々でかけても労多くして功少いとも思いますが如何。興ざめのハガキになりましたが、御了解、御海容下さい。もっとも私も、いやな道ではなし、ひょっとテレホンするかも知れません。

その程度にて、 万々。

■山岸外史

【了】

********************

【参考文献】

・山岸外史『太宰治おぼえがき』(審美社、1963年)

・『太宰治全集 13 書簡』(筑摩書房、1999年)

・日本近代文学館 編『図説 太宰治』(ちくま学芸文庫、2000年)

・近畿大学日本文化研究所 編『太宰治 はがき抄 山岸外史にあてて』(翰林書房、2006年)

・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)

・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)

※モノクロ画像は、上記参考文献より引用しました。

********************

【今日は何の日?

"太宰カレンダー"はこちら!】

【太宰治、全155作品はこちら!】

【日めくり太宰治】12月12日

12月12日の太宰治。

1935(昭和10年)12月12日。

太宰治 26歳。

「

『碧眼托鉢 』

今日は、太宰のエッセイ『

『

第一号には「ボオドレエルに就いて」「ブルジョア芸術に於ける宿命」「定理」「わが終生の祈願」「わが友」「憂きわれをわびしがらせよ閑古鳥」「フィリップの骨格について」「或るひとりの男の精進について」「生きて行く力」「わが唯一のおののき」の10篇が発表されました。初出誌の本文末尾には、「今月は、九枚書いた。来月は十枚を、らくに書ける。」と書かれてありました。

「マンネリズム」「作家は小説を書かなければいけない。」「挨拶」の3篇は、2月1日発行の第二巻第二号に、「立派ということに就いて」「Confiteor」「頽廃の児、自然の児」の3篇は、3月1日発行の第二巻第三号に発表されました。

■太宰と妻・小山初代 船橋にて。

『

碧眼托鉢 』

-馬をさえ眺むる雪の朝かな-

ボオドレエルに就いて

「ボオドレエルに就いて二三枚書く。」

と、こともなげに人々に告げて歩いた。それは、私にとって、ボオドレエルに向っての言葉なき、死ぬるまでの執拗な抵抗のつもりであった。かかる終局の告白を口の端に出しては、もはや、私、かれに就いてなんの書くことがあろう。私の文学生活の始めから、おそらくはまた終りまで、ボオドレエルにだけ、ただ、かれにだけ、聞えよがしの独白をしていたのではないのか。

「いま、日本に、二十七八歳のボオドレエルが生きていたら。」

私をして生き残させて居るただ一つの言葉である。

なお、深く知らんと欲せば、読者、まず、私の作品の全部を読まなければいけない。再び絶対の沈黙をまもる。逃げない。

ブルジョア芸術に於ける運命

百姓、職工の芸術。私はそれを見たことがない。シャルル・ルイ・フィリップ。彼が私を震駭させただけである。私は、否、人々は、あらゆるクラスの芸術を、ふくめて、芸術と言っているようである。つぎの言葉が、成り立つ。「それを創る芸術家に、金が、あればあるほど、佳い。さもなくば商才、人に倍してすぐれ、(恥ずべきことに非ず。)画料、稿料、ひとより図抜けて高く売りつけ、豊潤なる精進をこそすべき也。これ、しかしながら、天賦の長者のそれに比し、かならず、第二流なり。」

定 理

苦しみ多ければ、それだけ、報いられるところ少し。

わが終生の祈願

天にもとどろきわたるほどの、明朗きわまりなき出世美談を、一篇だけ書くこと。

わ が 友

ひとこと口走ったが最後、この世の中から、完全に、葬り去られる。そんな胸の奥の奥にしまっている秘密を、君は、三つか四つ――筈である。

憂きわれをさびしがらせよ閑古鳥

「日本浪漫派」十一月号所載、北村謙次郎の創作、「終日。」絶対の沈黙。うごかぬ庭石。あかあかと日はつれなくも秋の風。あわ、ひとり行く。以上の私の言葉にからまる、或る一すじの想念に心うごかされたる者、かならず、「終日。」を読むべし。私、かれの本の出版を待つこと、切。

フィリップの骨格に就いて

淀野隆三、われの訳したる、フィリップ短篇集、「小さき町にて。」一冊を送ってくれた。私、先月、小説集は誰のものでも一切、読みたくなかった。田中寛二の、Man and apes. 真宗在家勤行集。馬鹿と面罵するより他に仕様のなかった男、エリオットの、文学論集をわざと骨折って読み、伊東静雄の詩集、「わがひとに与うる哀歌。」を保田與重郎が送ってくれ、わがひととは、私のことだときめて再読、そのほか、ダヴィンチ、ミケランジェロの評伝、おのおの一冊、ミケランジェロは再読、生田長江のエッセイ集。以上が先月のまとまった読書の全部である。ほかに、純文芸冊子を十冊ほど読んだ。今月、そろそろ、牧水全集のうちの、紀行文を読みはじめていた。フィリップの「小さき町にて。」を恵与されたのは、そのころのことであった。読んでみようと思った。読了して、さらに再読しようと思った。淀野隆三の文章は、たしかに綺麗で、おっとりした気品さえ出ている。

フィリップ。これは、断じて、可愛げのある作家では無い。私、フランスのむかしの小説家の中で、畏敬しているもの、メリメ。それから、辛じて、フィリップ。その余は、名はなくもがなと思っている。淀野隆三、自らきびしく、いましめるところあってか、この本のあとにもさきにも、原作者フィリップに就いて、ほとんど語っていない。では私、駄馬ののっそり勇気、かれのまことの人となりを語らん乎。以下、私の述べることは、かれの骨格について也。かならず、かれの小説と、混同すべからず、かれのあの、きめこまやかなる文章と。

シャルル・ルイ・フィリップの友に語った言葉のはしはし。かれ二十五歳。「昨日、僕はけだものの如くに泣いた。」「僕たちお互いが大作家になれるかどうか、それは、わからないけれども、少くとも、僕、これだけは断言できる。僕らは、将に生れんとする新しい時代に属しているということを。キリストの誕生に先だち、キリストの出現を言い当てた預言者。」「これは小さい声でいうことだが、僕は、ミケランジェロと老ダンテを思うと、からだがふるえる。それから、ニイチェ。」「僕は、ドストエフスキイの、白痴を読んだ。これこそ、野蛮人の作品というものだ。僕も書く。」かれは、ビュビュ・ド・モンパルナスを書きあげた。「君のビュビュに就いての記事、僕はずいぶんうれしかった。けれども君は、僕の強さを忘れて居る。僕は執拗な抵抗力と、勇気とを持っている。僕たちの仲で、おそらくは、いちばん強い男だ。友人たちも、みんなそういう。僕には、猛烈な意志さえあるのだよ。」「僕、ドストエフスキイよりはニイチェに近いかも知れん。」「僕は、二十八歳にして、すでに僕の半面を知った。もう半面のあることを忘れるな。僕がいま、はっきりさせた半面は、僕の意欲したところのもの。僕みずから動かした僕の発条 。これこそ勇気であり、力であると御記憶ありたい。」「なんのことはない、僕は市井の正義派であった。」白面の文学青年、アンドレ・ジッドに与う。「早く男らしくなってくれ。立場をどっちかに、はっきりと、きめてくれ。」

アンドレ・ジッドは演説した。「淑女、ならびに、紳士諸君。シャルル・ルイ・フィリップは、絶倫の力と、未来とを約束しながら、昨年十二月、三十四歳で、この世に、いなくなったのです。」

かれこそ、厳粛なる半面の大文豪。世をのがれ、ひっそり暮した風流隠士のたぐいではなかった。三十四歳で死したるかれには、大作家五十歳六十歳のあの傍若無人のマンネリズムの堆積が、無かったので、人は、かれの、ユーゴー、バルザックにも劣らぬ巨匠たる貫録を見失い、或る勇猛果敢の日本の男は、かれをカナリヤとさえ呼んでいた。

淀野隆三訳、「小さき町にて。」の出版を、よろこぶの心のあまり、ひどく、不要の出しゃばりをしたようである。許したまえ。悪い心で、したことではなかったのだから。許さぬと言われるなら、それに就いて、他日また、はっきり申しひらきいたします。

或るひとりの男の精進について

「私は真実のみを、血まなこで、追いかけました。私は、いま真実に追いつきました。私は追い越しました。そうして、私はまだ走っています。真実は、いま、私の背後を走っているようです。笑い話にもなりません。」

生きて行く力

いやになってしまった活動写真を、おしまいまで、見ている勇気。

わが唯一のおののき

考えてみると、私たちはこうして文章が書けることだけでも、まだしも仕合せであった。まかり間違って――

マンネリズム

私は叡智のむなしさに就いて語った。言いかえれば、作家が、このような感想を書きつづけることのナンセンスに触れた。「もの思う葦。」と言い、「碧眼托鉢。」と言うも、これは、遁走の一方便にすぎないのであって、作家たる男が、毎月、毎月、このような断片の言葉を吐き、吐きためているというのは、ほめるべきことでない。

「言い得て、妙である。」

「かれは、勉強している。」

「なるほど、くるしんでいる。」

「狂的なひらめき。」

「切れる。」

「痛いことを言う。」

以上の讃辞は、それぞれのひとにお返ししたいのである。だいたい身の毛のよだつ言葉である。

私は、生れつき、にぎやかなことを好む男だから、いままで、毎月、毎月、むりをしてまで五六枚ずつ、謂わば感想断片を書き、この雑誌に載せて来た。しかるに、世の中には羞恥心の全く欠けた雨蛙のような男がたくさんいて、(これは、私にとってあたらしい発見であった。)ちかごろ、「狂的なひらめき。」を見せたる感動断片が、私の身のまわりにも二三ちらばり乱れて咲くようになった。あたかもそれが、すぐれたる作家のひとつの条件ででもあるかのように。

はっきり言えることがらを、どんなにはっきり言っても、言いすぎることはないのであるから、べつに「狂的なひらめき。」を見せて呉れなくても、さしつかえないわけだ。若し、これが、私の「もの思う葦。」の蒔いた種だとしたなら、私は、にがく笑いながら、これを刈らなければならない。それは、まさしく、よくないことだからである。白い花も、赤い花も、青い花も、いかなる花ひとつ咲かぬ哀しい雑草にちがいないのだ。

私は、誰かと、結託してこの一文を草しているのではない。私はいつでも独りでいる。そうして、独りで居るときの私の姿が、いちばん美しいのだと信じている。

「私は、すべて、ものごとを知っています。」と言いたげな、叡智の誇りに満ち満ちた馬面に、私は話しかける。「そうして、君は、何をしたのです。」

作家は小説を書かなければならない

そのとおりである。そう思ったら、それを実際に行うべきである。聖書を読んだからといって、べつだん、その研究発表をせずともよい。きょうのことは今日、あすのことは明日。そのとおり行うべきである。わかっただけでは、なんにもならない。もうみんなが、わかってしまっているのだ。

挨 拶

挨拶のうまい男がある。舌そよぐの観がある。そこに全精力をそそいでいるかの如く見える。恥かしくないか。柿右衛門が、竃 のまえにしゃがんで、垣根のそとの道をとおるお百姓と朝の挨拶を交している。お百姓の思うには、「柿右衛門さんの挨拶は、ていねいで、よろしい。」柿右衛門は、お百姓のとおったことすら覚えていない。ただ、「よい品ができあがるように。」

柿右衛門の非礼は、ゆるさるべきであろう。藤村の口真似をするならば、「芸術の道は、しかく難い。若き人よ、これを畏れて畏れすぎることはない。」

立派ということに就いて

もう、小説以外の文章は、なんにも書くまいと覚悟したのだが、或る夜、まて、と考えた。それじゃあんまり立派すぎる。みんなと歩調を合せるためにも、私はわざと踏みはずし、助平ごころをかき起してみせたり、おかしくもないことに笑い崩れてみせたりしていなければいけないのだ。制約というものがある。苦しいけれども、やはり、人らしく書きつづけて行くのがほんとうであろうと思った。

そう思い直して筆を執ったのであるが、さて、作家たるもの、このような感想文は、それこそチョッキのボタンを二つ三つ掛けている間に、まとめてしまうべきであって、あんまり永い時間、こだわらぬことだ。感想文など、書こうと思えば、どんなにでも面白く、また、あとからあとから、いくらでも書けるもので、そんなに重宝なものでない。さきごろ、モンテエニュの随想録を読み、まことにつまらない思いをした。なるほど集。日本の講談のにおいを嗅いだのは、私だけであろうか。モンテエニュ大人 。なかなか腹ができて居られるのだそうだが、それだけ、文学から遠いのだ、孔子曰く、「君子は人をたのしませても、おのれを売らぬ。小人はおのれを売っても、なおかつ、人をたのしませることができない。」文学のおかしさは、この小人のかなしさにちがいないのだ。ボオドレエルを見よ。葛西善蔵の生涯を想起したまえ。腹のできあがった君子は、講談本を読んでも、充分にたのしく救われている様子である。私にとって、縁なき衆生である。腹ができて立派なる人格を持ち、疑うところなき感想文を、たのしげに書き綴るようになっては、作家もへったくれもない。世の中の名士のひとりに成り失せる。ねんねんと動き、いたるところ、いたるところ、かんばしからぬへまを演じ、まるで、なっていなかった、悪霊の作者が、そぞろなつかしくなって来るのだ。軽薄才子のよろしき哉。滅茶な失敗のありがたさよ。醜き欲念の尊さよ。(立派になりたいと思えば、いつでもなれるからね。)

Confiteor

昨年の暮、いたたまらぬ事が、三つも重なって起り、私は、字義どおり尻に火がついた思いで家を飛び出し、湯河原、箱根をあるきまわり、箱根の山を下るときには、旅費に窮して、小田原までてくてく歩こうと決心したのである。路の両側は蜜柑畑、数十台の自動車に追い抜かれた。私には四方の山々を見あげることさえできなかった。私はけだもののように面を伏せて歩いた。「自然。」の峻厳に息がつまるほどいじめられた。私は、鼻紙のようにくしゃくしゃにもまれ、まるめられ、ぽんと投げ出された工合いであった。

この旅行は、私にとって、いい薬になった。私は、人のちからの佳い成果を見たくて、旅行以来一月間、私の持っている本を、片っぱしから読み直した。法螺でない。どれもこれも、私に十頁とは読ませなかった。私は、生れてはじめて、祈る気持を体験した。「いい読みものが在るように。いい読みものが在るように。」いい読みものがなかった。二三の小説は、私を激怒させた。内村鑑三の随筆集だけは、一週間くらい私の枕もとから消えずにいた。私は、その随筆集から二三の言葉を引用しようと思ったが、だめであった。全部を引用しなければいけないような気がするのだ。これは、「自然。」と同じくらいに、おそろしき本である。

私はこの本にひきずり廻されたことを告白する。ひとつには、「トルストイの聖書。」への反感も手伝って、いよいよ、この内村鑑三の信仰の書にまいってしまった。いまの私には、蟲のような沈黙があるだけだ。私は信仰の世界に一歩、足を踏みいれているようだ。これだけの男なんだ。これ以上うつくしくもなければ、これ以下に卑劣でもない。ああ、言葉のむなしさ。饒舌への誘惑。いちいち、君のいうとおりだ。だまっていておくれ。そうとも、天の配慮を信じているのだ。御国の来らんことを。(嘘から出たまこと。やけくそから出た信仰。)

日本浪漫派の一周年記念号に、私は、以上のいつわらざる、ぎりぎりの告白を書きしるす。これで、だめなら、死ぬだけだ。

頽廃の児、自然の児

太宰治は簡単である。ほめればいい。「太宰治は、そのまま『自然。』だ。」とほめてやれ。以上三項目、入院の前夜したためた。このたびの入院は私の生涯を決定した。

【了】

********************

【参考文献】

・『太宰治全集 11 随想』(筑摩書房、1999年)

・日本近代文学館 編『図説 太宰治』(ちくま学芸文庫、2000年)

・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)

・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)

※モノクロ画像は、上記参考文献より引用しました。

********************

【今日は何の日?

"太宰カレンダー"はこちら!】

【太宰治、全155作品はこちら!】

【日めくり太宰治】12月11日

12月11日の太宰治。

1937年(昭和12年)12月11日。

太宰治 28歳。

十二月十日付発行の「日本学藝新聞」に「こ

『創作余談』

今日は、太宰のエッセイ『創作余談』を紹介します。

『創作余談』は、1937年(昭和12年)12月6日脱稿。同年12月10日発行の「日本学藝新聞」第四十七号の第四面に「こわい顔して――創作余談」と題して発表されました。この面には、ほかに『読書法日記(十五)ポー賛否』(戸坂潤)、「榊山潤著 上海戦線」(逸見広)が掲載されていました。

『創作余談』

創作余談、とでもいったものを、と編集者からの手紙にはしるされて在った。それは多少、てれくさそうな語調であった。そう言われて、いよいよてれくさいのは、作者である。この作者は、未だほとんど無名にして、創作余談とでもいったものどころか、創作それ自体をさえ見失いかけ、追いかけ、思案し、背中むけ、あるいは起き直り、読書、たちまち憤激、巷を彷徨、歩きながら詩一篇などの、どうにもお話にならぬ甘ったれた文学書生の状態ゆえ、創作余談、はいそうですか、と、れいの先生らしい苦心談もっともらしく書き綴る器用の真似はできぬのである。

できるようにも思うのであるが、私は、わざと、できぬ、という。無理にも、そう言う。文壇常識を破らなければいけないと頑固に信じているからである。常識は、いいものである。これには従わなければいけない。けれども常識は、十年ごとに飛躍する。私は、人の世の諸現象の把握については、ヘエゲル先生を支持する。

ほんとうは、マルクス、エンゲルス両先生を、と言いたいところでもあろうが、いやいや、レニン先生を、と言いたいところでもあろうが、この作者、元来、言行一致ということに奇妙なほどこだわっている男で、いやいや、そう言ってもいけない、この作者、元来、悲惨を愛する趣味家であって、安心立命の境地を目して、すべて崩壊の前提となし、ああ、あとの言葉は、諸兄のうち、心ある者、つづけ給え。

このように、作者は、ものぐさである。ずるい。煮ても焼いても食えない境地にまで達しているようである。憎いか?

憎いことはないだろう。私は、いまのこの世の中に最も適した表現を以て、諸兄に話しかけているだけなのである。私は、いまのこの現実を愛する。冗談から駒の出る現実を。

判るかね? 不愉快かね?

君自身、おのれの不愉快な存在であることに気づかなければいけない。君は、無力だ。

非難は、自身の弱さから。いたわりは、自身の強さから。恥じるがいい。

自己弁解でない文章を読みたい。

作家というものは、ずいぶん見栄坊であって、自分のひそかに苦心した作品など、苦心しなかったようにして誇示したいものだ。

私は、私の最初の短篇集『晩年』二百四十一頁を、たった三夜で書きあげた、といったら、諸兄は、どんな顔をするだろう。また、あれには十年たっぷりかかりまして、と殊勝らしく伏眼でいったら、諸兄は、どんな顔をするだろう。そこの態度を、はっきりきめていただきたい。天才の奇蹟か、もしくは犬馬の労か。

合い憎のことには、私の場合、犬馬の労もなにも、興ざめの言葉で恐縮であるが、人糞の労、汗水流して、やっと書き上げた二百なにがしの頁であった。それも、決して独力で、とは言わない。数十二人の知恵ある先賢に手をとられ、ほとんど、いろはから教えたたかれて、そうして、どうやら一巻、わななくわななく取りまとめた。

面白いかね?

すこし冗談いいすぎたようである。私は、いま、机のまえに端座して、謂わば、こわい顔して、この一文をしたためている。この一文にとりかかるため、私は、三夜、熟考した筈である。世間の常識ということについて考えていた。私たちは、全く、次の時代の作家である。それは信じなければいけない。そう在るべく努力してみなければいけない。意の在るところの一端は、諸兄にも通じたように思う。

私は、このごろ、アレキサンダア・デュマの作品を読んでいる。

【了】

********************

【参考文献】

・『太宰治全集 11 随想』(筑摩書房、1999年)

・日本近代文学館 編『図説 太宰治』(ちくま学芸文庫、2000年)

・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)

・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)

※モノクロ画像は、上記参考文献より引用しました。

********************

【今日は何の日?

"太宰カレンダー"はこちら!】

【太宰治、全155作品はこちら!】

【日めくり太宰治】12月10日

12月10日の太宰治。

1929年(昭和4年)12月10日。

太宰治 20歳。

深夜、多量のカルモチンを下宿で

カルモチン服用による自殺未遂

1929年(昭和4年)12月10日の深夜、弘前高等学校3年生の太宰は、下宿先の藤田豊三郎方で多量の睡眠剤カルモチンを

第二学期試験がはじまる前夜の出来事でした。

■鎮静 催眠剤 カルモチン 武田長兵衛商店調製の錠剤、百錠入り。当時の広告には、「連用によって胃障害を来さず、心臓薄弱者にも安易に応用せられ、無機性ブロム剤よりも優れたる鎮静剤として賞用せらる。」と書かれている。服用が中毒量に達すると、呼吸中枢に作用して、呼吸困難に陥るが、これによって死亡することは稀とのこと。

太宰が多量のカルモチンを

藤田家では、青森県弘前市元長町の斎藤内科医院に急報し、往診を依頼する一方、津島家に打電しました。

■藤田家の人たちと 左端が太宰、右端が藤田豊三郎。

藤田家から「電報送達紙」を受取った津島家から、太宰の次兄・津島英治が弘前へ急行。英治が到着した午後4時頃、太宰はボンヤリ目覚めており、夕方には完全に意識を取り戻しました。太宰は、自殺未遂者とは思われないほど明るい表情で、英治に対してもニヤニヤするだけで、理由については、いっさい触れなかったそうです。

午後5時半過ぎと、午後8時半頃の2回、津島家から太宰の容態を問い合わせる電報が届きました。

■電報送達紙 1929年(昭和4年)12月11日付。

太宰が意識を取り戻してから4、5日後。金木町から、太宰の母親・津島

このヤマニ仙遊館の創業は、明治初期。現在も営業を続けており、その建物は1897年(明治30年)よりも前に建てられたもの。大鰐温泉で最も歴史ある旅館です。平川湖畔に面した閑静な宿には、近隣に住む裕福な家から、多くの湯治客がやって来たそうです。

森鷗外の師としても知られる漢文学者・依田学海や、南満州鉄道初代総裁の後藤新平、詩人・大町桂月が宿泊した記録もあり、現存する宿帳には、青森県弘前市出身の作家・葛西善三の名も残されているなど、多くの文人にも親しまれてきました。

太宰と

この太宰の自殺未遂事件について、近代文学研究者・相馬正一は、『評伝 太宰治』で次のように分析しています。

昭和四年十月から十二月にかけて、太宰は想像以上にあわただしい日常を過ごしていたようである。「地主一代」の執筆、校友会誌の改作原稿執筆および編集の仕事、学校当局の干渉に対する思想的抵抗、芸者との抜きさしならぬ深まり、さらには十二月十一日から始まる期末試験の準備等々。この時期の太宰の精神状態は、はげしく渦巻きながら一つのあせりとなって異常な集中拡散の分裂症状を呈していたのではなかろうか。たびたび学校を休んで学業以外の仕事に駆けずりまわっていた当時の太宰に、はたしてテストを受ける準備ができていたかどうかは疑わしい。やがて「地主一代」の第一回分を書きあげ、『校友会雑誌』第十五号の仕事も一段落し、二学期の授業も終って、いよいよ明日から期末試験が行われるという十二月十日の深夜、ついに太宰はカルモチンを多量に

嚥下 して昏睡状態におちいり、いわゆる第一回自殺未遂事件を巻きおこしたのである。太宰と自殺とのつながりについては、太宰の作品を読まない人たちの間ですら何かと取り沙汰されているほどであるが、たびかさなる自殺未遂事件の動機や原因については案外知られていないのが実情である。従来の年譜によると、このときの自殺の動機は「思想的な苦悩」であったというが、しかしそれは太宰の作品から借用したものであって、資料的に確認されたものではない。

(中略)

自分の秀才 ぶりを信じて誇りに思っている肉親を欺くことは、気の弱い太宰に到底できることではなかった。テストを受ける準備が何もできていなかった太宰にとって、この切羽つまった危機を脱することはほとんど不可能であったに違いない。心弱くも死を夢みたとしても、太宰の場合、別に不思議なことではない。けれども、これだけが自殺の動機ではなかった。

自殺の動機として考えられる今ひとつの問題に、芸者紅子こと小山初代との関係がある。初代とのつながりはこの事件があってはじめて表面化したもので、驚いた次兄英治は、県議会出席のため青森市に滞在している長兄文治を訪れ、事件の顛末と女性問題について報告した。

(中略)

この問題に関するかぎり初代の方が積極的であり、大地主の息子と結婚できる日を夢のような気持で待っていたというし、太宰自身もまた、芸者と同棲するとなれば肉親との間に一波瀾避けられまいということを、ある程度覚悟していたという。しかし、同じころ初代の身辺に土地の有力者による落籍問題が起こっていたというから、当然初代が太宰に身の振り方について相談したことが想像される。もしそうだとすれば、それほど本気にも考えていなかった太宰がいきなり初代から結婚を迫られて自棄気味になり、それが周囲の諸事情とからみ合って、ふと死ぬ気を起こさせたということも考えられないわけではない。

■小山初代

しかし、ここにもう一つの問題が残されている。それは偽装自殺説である。つまり、太宰はこのとき本当に死のうと思っていたのかどうかということである。次兄英治もこのことについては、太宰の本心がどの辺にあったものか見当がつかないし、常用剤であるカルモチンの分量を間違えて多く飲みすぎたか、さもなければ四方八方がんじがらめの難問題を精算しきれなくなって自殺の真似事をしてみたのではないかと言っている。太宰の自殺癖は何もこのときに始まったものではなく、中学時代から少しでも困難な問題が起こると、普通の人ならば「ああ、困った」というところを、太宰は「ああ、死にたくなった」というのが口癖であったとも言われている。高校に入ってからも自殺のことを二度ほど友人に語ったことがあったという。太宰の嘘をつく習癖は兄弟間でも評判が悪く、とくに長兄は潔癖な性格の人だっただけに誰よりも当時の太宰の不謹慎な言動を嫌っていた。巧みに人を欺くという処世術を太宰がいつどのようにして習得したものかは判らないが、弘前高校在学中の彼に対する学籍簿の性行評は「正直ヲ欠ク(外面甚ダ正直)」となっている。担当教師にこのような不名誉なレッテルを貼られたということは、当時の太宰の人柄をよく物語っているものと思う。そういう点からも、偽装自殺説は太宰の場合、一つの現実的な根拠をもって現われるのである。

【了】

********************

【参考文献】

・長篠康一郎『太宰治七里ヶ浜心中』(広論社、1981年)

・相馬正一『評伝 太宰治 第一部』(筑摩書房、1982年)

・日本近代文学館 編『図説 太宰治』(ちくま学芸文庫、2000年)

・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)

・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)

・HP「ヤマニ仙遊館」

※モノクロ画像は、上記参考文献より引用しました。

********************

【今日は何の日?

"太宰カレンダー"はこちら!】

【太宰治、全155作品はこちら!】

【日めくり太宰治】12月9日

12月9日の太宰治。

1938年(昭和13年)12月9日。

太宰治 29歳。

十二月九日付発行の「国民新聞」に「九月十月十一月(上)/御坂で苦慮のこと」を、十二月十日付発行の同紙に「九月十月十一月(中)/御坂退却のこと」を、十二月十一日付発行の同紙に「九月十月十一月(下)/甲府偵察のこと」を連載発表した。

『九月十月十一月』

今日は、太宰のエッセイ『九月十月十一月』を紹介します。

『九月十月十一月』は、1938年(昭和13年)11月終わりから12月初め頃に脱稿。同年12月9日発行の「国民新聞」第一六八九八号から同月十一日発行の「国民新聞」第一六九〇〇号まで、第六面「文芸」欄に、3回にわたって発表されました。

『九月十月十一月』

(上)御坂で苦慮のこと

甲府御坂峠の頂上に在る茶店の二階を借りて、長篇小説すこしずつ書きすすめて、九月、十月、十一月、三つきめに、やっと、茶店のおばさん、娘さん、と世間話こだわらず語り合えるくらいに、馴れた。宿に著いて、すぐ女中さんたちに軽い冗談言えるような、器用な男ではないのである。それに私はこれまで滅茶な男のように言われているし、人と同じ様に立小便しても、ああ、やっぱりあいつは無礼だ、とたちまち特別に指弾を受けるであろうから、旅に出ても、人一倍、自分の挙動に注意しなければ、いけない。

■御坂峠の天下茶屋

私は、おとなしく毎日、机に向かっていた。おばさんも、娘さんも、はじめのうちは、私の音無しさに、かえって奇怪を感じた様子で、あのお客さんは女みたいだ、と陰口きいて、私は、それをちらと聞いて、ああ、あんまり音無しくしてもいけないのか、とくやしく思った。それから努めて、口をきくことにした。晩にお膳を持って来る娘さんにも、何か一こと話しかけたく苦慮するのだが、どうも軽くふっと出ない。口をひらけば、何か人生問題を、演説口調で大声叱咤しそうな気がして、どうも何気ない話は、できぬ。よっぽど気負った男である。とうとう或る晩、お膳を持って部屋へはいって来る娘さんを見るなり噴き出した。自身の苦慮が、毛むくじゃらの大男の、やさしい声を出そうとしての懸命の苦慮が、おかしかったからである。娘さんは、顔を赤くした。

■天下茶屋の人たち

私は、気の毒に思い、いいえ、あなたを笑ったのじゃないんだ。僕は、あんまりもそもそしていて、かえってあなたたちに気味わるがられていやしないかと、心配して、毎晩、あなたがお膳を持って来て呉れるときだけでも、何か軽い世間話しようと努めて、いろいろ考えるのだが、どうも、考えれば考えるほど話すことがなくなって、自分ながら呆れて、笑ってしまったのです、と口ごもりながら弁解した。娘さんは、すると、落ちついて私の傍に坐って、あたしも何かお話しようと思うのですが、お客さんがあんまり黙っているので、つい、あたしも考えてしまって、何も言えなくなります。考えると話すことなくなってしまうものですね、と答えた。私は微笑した。それきり話が、また無くなった。こまったね、話がないんだ、と言って笑うと、娘さんは、私の窮屈がっているのを察して、男は無口なほうがいい、と言い置いてさっさと部屋から出て行って呉れた。

だんだん茶店の人たちも、あのお客は、ただ口が重いだけで、別段に悪だくみのある者でないということが判った様子で、お客さんのお嫁さんになるひと仕合せですね、世話が焼けなくて、とおばさんに冗談言われて、私は苦笑して、やっと打ち解けて来たころには、はや十一月、峠の寒気、堪えがたくなった。

(中)御坂退却のこと

そろそろ私は、なまけはじめた。どうしても三百枚ぐらいの長編にしたいのである。まだ半分もできていない。いまが、だいじのところである。一日ぼんやり机のまえに坐って、煙草ばかりふかしてる。茶店のおばさんが、だいいちに心配しはじめた。お仕事できますか? と私が階下のストオヴにあたりに行くたんびに、そう尋ねる。できません。寒いから、かなわない、と私は、自分の怠惰を、時候のせいにする。おばさんは、バスに乗って、峠の下の吉田へ行って、こたつをひとつ買って来た。

そのとき一緒に、やさしい模様のスリッパも買って来た。廊下を歩くのに足の裏が冷たいからという思いやりの様であった。私はそのスリッパをはいて、二階の廊下を懐手して、ぶらぶら歩き、ときどき富士を不機嫌そうに眺めて、やがて部屋へはいって、こたつにもぐって、何もしない。娘さんも呆れたらしく、私の部屋を拭き掃除しながら、お客さん、馴れたら悪くなったわね、としんから不機嫌そうに呟いた。私は、振り向きもせず、そうかな、悪くなったかな。娘さんは私の背後で床の間を拭きながら、ええ、悪くなった。このごろは煙草も、日に七つずつ、お仕事は、ちっともすすまないし、ゆうべは、あたし二階へ様子見に来たら、もうぐうぐう眠っていた。きょうは、お仕事なさいね。お客さんの原稿の番号をそろえるのが、毎朝、ずいぶんたのしみなのだから、たくさんすすんでいると、うれしい。

■中村たかの

私は、有りがたく思った。この娘さんの感情には、みじんも「異性」の意識がない。大げさな言いかたをすれば、人間の生き抜く努力への声援である。

けれども、いかな感情も、寒さにはかなわない。私は東北生れの癖に、寒さに弱く、ごほん、ごほん変な咳さえ出て来て、とうとう下山を決意した。東京へ帰ったら、また、ぶらぶら遊んでしまって、仕事のできないのが判っているから、とにかく、この小説の目鼻のつくまでは、と一先ず、峠の下の甲府のまちに降りて来た。工合がよかったら甲府で、ずっと仕事をつづけるつもりなのである。

甲府の知り合いの人にたのんで、下宿屋を見つけてもらった。寿館。二食付、二十二円。南向きの六畳である。ふとんも、どてらも、知り合いの人の家から借りて来た。これで、宿舎は、きまった。部屋にそなえつけの机のまえに坐って、右の引き出しには、書きあげた原稿を、左の引き出しには、まだ汚さない原稿用紙を。なんだか、仕事ができそうである。ここでも、私は、はじめは気味わるいほど音無しく、そうして、三つきめくらいに、やっと馴れて、馴れたとたんに悪くなって、仕事をなまけ、そうして他所へ行くだろう。ああ、それまでに、いい仕事が、できればいい。他に、何も要らない。

私は、Gペン買いに、まちへ出た。

(下)甲府偵察のこと

きらきら光るGペンを、たくさん財布にいれて、それを懐に抱いて歩いていると、何だか自分が清潔で、若々しくて、気持のいいものである。私は、Gペンを買ってから、甲府の町をぶらぶら歩いた。

■太宰が愛用した、アメリカ「エヴァ―シャープ」製の万年筆 太宰の妻・津島美知子がアメリカ土産にもらった品を、やがて太宰が使うようになったという。軸が途中で故障したが、太宰はペン先にインクをつけて使用した。三鷹に移り住んだ1939年(昭和14年)頃から最期までの約10年間、この万年筆で執筆を続けた。

甲府は盆地である。いわばすりばちの底の町である。四辺皆山である。まちを歩いて、ふと顔をあげると、山である。銀座通りという賑やかな美しいまちがある。堂々のデパアトもある。道玄坂歩いている気持である。けれども、ふと顔をあげると、山である。へんに悲しい。右へ行っても、左へ行っても、東へ行っても、西へ行っても、ふと顔をあげると、待ちかまえていたように山脈。すりばちの底に、小さい小さい旗を立てた、それが甲府だと思えば、間違いない。

裏通りを選んで帰った。甲府は、日ざしの強いまちである。道路に落ちる家々の軒の日影が、くっきり黒い。家の軒は一様に低く、城下まちの落ちつきはある。表通りのデパアトよりも、こんな裏まちに、甲府の文化を感ずるのです。この落ちつきは、ただものではない。爛熟し、頽廃し、そうしてさびた揚句の果が、こんな閑寂にたどりついたので、私は、かえって、このせまい裏路に、都大路を感ずるのである。ふと、豆腐屋の硝子戸に写る私の姿も、なんと、維新の志士のように見えた。志士にちがいは、ないのである。追いつめられた志士、いまは甲府の安宿に身を寄せて、ひそかに再挙をじゃかっている。

甲州を、私の勉強の土地として紹介して下さったのは、井伏鱒二氏である。井伏氏は、早くから甲州を愛し、その紀行、紹介の文も多いようである。今さら私の悪文で、とやかく書く用はないのである。それを思えば、甲州のことは、書きたくない。私は井伏氏の文章を尊敬しているゆえに、いっそう書きにくい。

ひそかに勉強をするには、成程いい土地のようである。つまり、当りまえのまちだからである。強烈な地方色がない。土地の言葉も、東京の言葉と、あまりちがわないようである。妙に安心させるまちである。けれども、下宿の部屋で、ひとりぽつんと坐ってみてやっぱり東京にいるような気がしない。日ざしが強いせいであろうか。汽車の汽笛が、時折かすかに聞えて来るせいかも知れない。どうしても、これは維新の志士、傷療養の土地の感じである。

井伏氏は、甲府のまちを歩いて、どんなことを見つけたであろうか。いつか、ゆっくりお聞きしよう。井伏氏のことだから、きっと私などの気のつかぬ、こまかいこまかいことを発見して居られるにちがいない。私の見つけるものは、お恥かしいほど大ざっぱである。甲府は、四辺山。日影が濃い。いやなのは水晶屋。私は、水晶の飾り物を、むかしから好かない。

■太宰と井伏鱒二

【了】

********************

【参考文献】

・『太宰治全集 11 随想』(筑摩書房、1999年)

・日本近代文学館 編『図説 太宰治』(ちくま学芸文庫、2000年)

・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)

・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)

※モノクロ画像は、上記参考文献より引用しました。

********************

【今日は何の日?

"太宰カレンダー"はこちら!】

【太宰治、全155作品はこちら!】

【日めくり太宰治】12月8日

12月8日の太宰治。

1941年(昭和16年)12月8日。

太宰治 32歳。

午前三時十九分、日本の機動部隊がハワイ真珠湾を奇襲し、同日十一時四十五分、アメリカ、イギリスに対し、宣戦の詔書が発せられた。

「太平洋戦争が始まった」

1941年(昭和16年)12月8日。ハワイ準州オアフ島の真珠湾(パール・ハーバー)に停泊するアメリカ太平洋艦隊と基地に、日本海軍の航空母艦を飛び立った航空機と潜航艇による奇襲攻撃が行われました。当時の大日本帝国側の呼称は、「

日本海軍の6隻の航空母艦「赤城」「加賀」「飛龍」「翔鶴」「瑞鶴」から発艦した350機(第一次発進部隊183機、第二次発進部隊167機)の攻撃隊は、アメリカ太平洋艦隊の本拠地である真珠湾を奇襲。わずか2時間足らずの攻撃で、ハワイにあった米艦隊と航空部隊を壊滅させるという大戦果を上げ、大日本帝国の優秀さを世界に示す結果となりました。

■真珠湾上空を飛行する九七式艦上攻撃機 九七式艦上攻撃機には、全く設計の異なる中島製(B5N)と三菱製(B5М)の2種類が存在するが、通常は中島製(B5N)を指す。

アメリカ側は、戦艦4隻が沈没または転覆したのをはじめ、19隻が大きな損害を受け、300機を超える航空機が破壊あるいは損傷し、死者・行方不明者は2,400名以上、負傷者1,300名以上を数えました。

一方、日本側の損失は、航空機29機と特殊潜航艇5隻、戦死者は64名(うち航空機搭乗者55名)でした。

しかし、この真珠湾の大戦果は、日本の開戦通告が攻撃開始時刻に間に合わなかったため、「だまし討ち」と喧伝され、アメリカの世論を1つにまとめる結果となりました。「リメンバー・パールハーバー」のスローガンのもと、一丸となったアメリカ軍は、驚異的な立ち直りを見せて反撃に転じ、3年9ヶ月後には、日本の主要都市焼尽、そして、降伏という形で幕を降ろしました。

真珠湾攻撃に参加した日本側の航空機搭乗員は765名(途中、故障で引き返した3機、機動部隊上空哨戒および予備員は含めず)。真珠湾で戦死した55名を含め、約8割にあたる617名が、その後の激戦の中で戦死あるいは殉職し、生きて終戦の日を迎えたのは、148名に過ぎませんでした。

■1941年(昭和16年)12月8日付「朝日新聞」 ハワイ真珠湾攻撃、米英に宣戦の詔書。

この年の太宰は、5月3日付で実業之日本社から短篇集『東京八景』(『東京八景』『HUMAN LOST』『きりぎりす』『短篇集(『一燈』『失敗園』『リイズ』)』『盲人独笑』『ロマネスク』『乞食学生』『あとがき』収載)を刊行、6月7日に長女・津島園子が誕生、7月2日付で文藝春秋社から初の書下ろし中篇小説『新ハムレット』を刊行、8月25日付で筑摩書房から短篇集『千代女』(『みみずく通信』『佐渡』『清貧譚』『服装に就いて』『令嬢アユ』『千代女』『ろまん燈籠』収載)を刊行するなど、旺盛な執筆活動を行っていました。

同年11月15日には、文士徴用令書が届き、文壇仲間と一緒に身体検査を受けますが、「肺浸潤」が理由で、徴用免除となりました。

ハワイ真珠湾攻撃の当日のことを、太宰の妻・津島美知子は、『回想の太宰治』の中で、次のように回想しています。

長女が生まれた昭和十六年(一九四一)の十二月八日に太平洋戦争が始まった。その朝、真珠湾奇襲のニュースを聞いて大多数の国民は、昭和のはじめから中国で一向はっきりしない○○事件とか○○事変というのが続いていて、じりじりする思いだったのが、これでカラリとした、解決への道がついた、と無知というか無邪気というか、そしてまたじつに気の短い愚かしい感想を抱いたのではないだろうか。その点では太宰も大衆の中の一人であったように思う。この日の感懐を「天の岩戸開く」と表現した文壇の大家がいた。そして皆その名文句に感心していたのである。

■太宰と津島美知子

また、太宰は、この日を題材に、翌1942年(昭和17年)1月1日付発行の「新潮」新年号に『新郎』を、同年2月1日付発行の「婦人公論」二月号に『十二月八日』を発表しています。

きょうの日記は特別に、ていねいに書いて置きましょう。昭和十六年の十二月八日には日本のまずしい家庭の主婦は、どんな一日を送ったか、ちょっと書いて置きましょう。もう百年ほど

経 って日本が紀元二千七百年の美しいお祝いをしている頃に、私の此 の日記帳が、どこかの土蔵の隅から発見せられて、百年前の大事な日に、わが日本の主婦が、こんな生活をしていたという事がわかったら、すこしは歴史の参考になるかも知れない。だから文章はたいへん下手 でも、嘘だけは書かないように気を附ける事だ。(中略)

十二月八日。早朝、蒲団の中で、朝の仕度に気がせきながら、

園子 (今年六月生れの女児)に乳をやっていると、どこかのラジオが、はっきり聞えて来た。

「大本営陸海軍部発表。帝国陸海軍は今八日未明西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れり。」

しめ切った雨戸のすきまから、まっくらな私の部屋に、光のさし込むように強くあざやかに聞えた。二度、朗々と繰り返した。それを、じっと聞いているうちに、私の人間は変ってしまった。強い光線を受けて、からだが透明になるような感じ。あるいは、聖霊の息吹 きを受けて、つめたい花びらをいちまい胸の中に宿したような気持ち。日本も、けさから、ちがう日本になったのだ。

隣室の主人にお知らせしようと思い、あなた、と言いかけると直ぐに、

「知ってるよ。知ってるよ。」

と答えた。語気がけわしく、さすがに緊張の御様子である。いつもの朝寝坊が、けさに限って、こんなに早くからお目覚めになっているとは、不思議である。芸術家というものは、勘 の強いものだそうだから、何か虫の知らせとでもいうものがあったのかも知れない。すこし感心する。けれども、それからたいへんまずい事をおっしゃったので、マイナスになった。

「西太平洋って、どの辺だね? サンフランシスコかね?」

私はがっかりした。主人は、どういうものだか地理の知識は皆無なのである。西も東も、わからないのではないか、とさえ思われる時がある。つい先日まで、南極が一ばん暑くて、北極が一ばん寒いと覚えていたのだそうで、その告白を聞いた時には、私は主人の人格を疑いさえしたのである。去年、佐渡へ御旅行なされて、その土産話に、佐渡の島影を汽船から望見して、満洲だと思ったそうで、実に滅茶苦茶だ。これでよく、大学なんかへ入学できたものだ。ただ、呆 れるばかりである。

「西太平洋といえば、日本のほうの側の太平洋でしょう。」

と私が言うと、

「そうか。」と不機嫌そうに言い、しばらく考えて居られる御様子で、「しかし、それは初耳だった。アメリカが東で、日本が西というのは気持の悪い事じゃないか。日本は日出ずる国と言われ、また東亜とも言われているのだ。太陽は日本からだけ昇るものだとばかり僕は思っていたのだが、それじゃ駄目だ。日本が東亜でなかったというのは、不愉快な話だ。なんとかして、日本が東で、アメリカが西と言う方法は無いものか。」

おっしゃる事みな変である。主人の愛国心は、どうも極端すぎる。先日も、毛唐がどんなに威張っても、この鰹 の塩辛 ばかりは嘗 める事が出来まい、けれども僕なら、どんな洋食だって食べてみせる、と妙な自慢をして居られた。

主人の変な呟 きの相手にはならず、さっさと起きて雨戸をあける。いいお天気。けれども寒さは、とてもきびしく感ぜられる。昨夜、軒端 に干して置いたおむつも凍り、庭には霜が降りている。山茶花 が凛 と咲いている。静かだ。太平洋でいま戦争がはじまっているのに、と不思議な気がした。日本の国の有難 さが身にしみた。(中略)

夕刊が来る。珍しく四ペエジだった。「帝国・米英に宣戦を布告す」という活字の大きいこと。だいたい、きょう聞いたラジオニュウスのとおりの事が書かれていた。でも、また、隅々まで読んで、感激をあらたにした。

ひとりで夕飯をたべて、それから園子 をおんぶして銭湯に行った。ああ、園子 をお湯にいれるのが、私の生活で一ばん一ばん楽しい時だ。園子は、お湯が好きで、お湯にいれると、とてもおとなしい。お湯の中では、手足をちぢこめ、抱いている私の顔を、じっと見上げている。ちょっと、不安なような気もするのだろう。よその人も、ご自分の赤ちゃんが可愛くて可愛くて、たまらない様子で、お湯にいれる時は、みんなめいめいの赤ちゃんに頬ずりしている。園子 のおなかは、ぶんまわしで画いたようにまんまるで、ゴム鞠 のように白く柔く、この中に小さい胃だの腸だのが、本当にちゃんとそなわっているのかしらと不思議な気さえする。そしてそのおなかの真ん中より少し下に梅の花の様なおへそが附いている。足といい、手といい、その美しいこと、可愛いこと、どうしても夢中になってしまう。どんな着物を着せようが、裸身の可愛さには及ばない。お湯からあげて着物を着せる時には、とても惜しい気がする。もっと裸身を抱いていたい。

銭湯へ行く時には、道も明るかったのに、帰る時には、もう真っ暗だった。燈火管制なのだ。もうこれは、演習でないのだ。心の異様に引きしまるのを覚える。でも、これは少し暗すぎるのではあるまいか。こんな暗い道、今まで歩いた事がない。一歩一歩、さぐるようにして進んだけれど、道は遠いのだし、途方に暮れた。あの独活 の畑から杉林にさしかかるところ、それこそ真の闇で物凄かった。女学校四年生の時、野沢温泉から木島まで吹雪の中をスキイで突破した時のおそろしさを、ふいと思い出した。あの時のリュックサックの代りに、いまは背中に園子が眠っている。園子 は何も知らずに眠っている。

背後から、我が大君に召されえたあるう、と実に調子のはずれた歌をうたいながら、乱暴な足どりで歩いて来る男がある。ゴホンゴホンと二つ、特徴のある咳 をしたので、私には、はっきりわかった。

「園子 が難儀していますよ。」

と私が言ったら、

「なあんだ。」と大きな声で言って、「お前たちには、信仰が無いから、こんな夜道にも難儀するのだ。僕には、信仰があるから、夜道もなお白昼の如しだね。ついて来い。」

と、どんどん先に立って歩きました。

どこまで正気なのか、本当に、呆 れた主人であります。

■『十二月八日』が掲載された「婦人公論」二月号 挿画は、岩手県盛岡市出身の洋画家・深澤紅子。

【了】

********************

【参考文献】

・日本近代文学館 編『図説 太宰治』(ちくま学芸文庫、2000年)

・津島美知子『回想の太宰治』(講談社文芸文庫、2008年)

・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)

・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)

・HP「真珠湾攻撃に参加した隊員たちがこっそり明かした「本音」(神立 尚紀)」(現代ビジネス)

※モノクロ画像は、上記参考文献より引用しました。

********************

【今日は何の日?

"太宰カレンダー"はこちら!】

【太宰治、全155作品はこちら!】