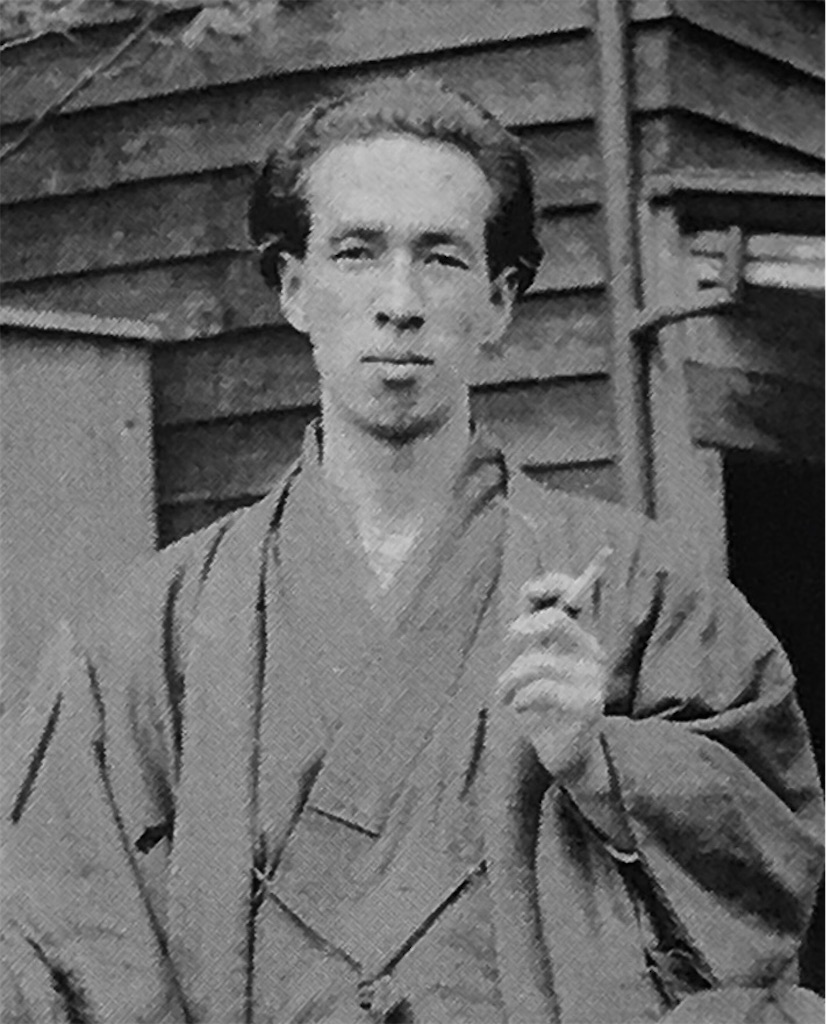

12月21日の太宰治。

1944年(昭和19年)12月21日。

太宰治 35歳。

十二月二十日夜、魯迅が仙台医学専門学校に在籍した当時のことを調査するために、仙台に向かって、十二月二十一日朝、仙台に着いて青木ホテル(?)に滞在。河北新報社編輯部を訪れ、「河北新報」の綴じ込みによって、主として明治三十七年頃の主要報道や仙台について調査した。

『惜別』執筆準備のため、仙台へ

太宰は、1944年(昭和19年)12月20日の夜行列車で東京を出発し、翌12月21日の午前、仙台に到着しました。この仙台行きは、同年2月上旬に脱稿した「『惜別』の意図」に基づき、『惜別』執筆を進めるためでした。仙台には4日間滞在しました。

仙台に到着した12月20日は、東北帝国大学の広浜嘉雄文学部教授を訪ねるなどして、翌12月22日から仙台の出版社・河北新報社を訪れます。

「僕は太宰です。こんど、仙台医専に在籍していた魯迅先生の伝記を頼まれて、いろいろ調べたいことがあって来たのです。予告もなしに来てしまって申し訳ありませんが、明治三十年ごろの古い河北新報を見せていただきたいのです」

河北新報社を初めて訪れた太宰は、編集室の入口で、対応にあたった社員の

■『津軽』取材旅行に出発した時の太宰を連想させるような出で立ち 小泊の「小説『津軽』の像記念館」にて。2010年、著者撮影。

太宰は取材を始める前に、どうすれば仕事を手際よく片付けられるか、河北新報の社員と相談し、まず、魯迅が仙台を訪れた1904年(明治37年)頃の新聞の綴じ込みを探しました。太宰は、12冊ぐらいずつ机の上に積み上げると、丹念にメモを取り始め、夕方まで、ほとんど休むことなく作業を続けます。あまりの熱心さに、誰もが驚いたといいます。太宰は、メモを取りながら、市井の雑事や、仙台市の東北学院で学んだ明治の文人・岩野泡鳴等、仙台ゆかりの人々について質問しました。仕事に熱中する姿を見た吉邨は、「気負い立っている」ように感じたそうです。

また、青森県三戸町出身の出版部員・川井昌平は、「出版部の片隅で、寒そうに肩をすくめ、指先をかじかませながら、河北新報の古いとじ込みを調べて」おり、「意地の悪い友だちにさんざんいじめられた子供のように、(中略)壁の方へ向いて、誰ともほとんど口を利かず、妙にいじけた姿であった」と回想し、「好感が持たれ、やせとがった肩先に、(中略)後ろからそっと自分の外套を羽織らせてやりたいような、愛情を感じさせられた」そうです。

河北新報社での初日の仕事は、太宰の「またあしたお願いします」という言葉で終わりました。

初日の仕事を終えた太宰は、川井や河北新報社の出版部長・村上辰雄、作家・日比野士郎とともに、自身が滞在しているホテルに行き、一緒に酒を飲みました。日比野は、1934年(昭和9年)に河北新報社に入社、間もなく出身の東京に帰ったものの、応召などを経て1938年(昭和13年)に復職し、1940年(昭和15年)まで勤めました。再び東京へ帰った後、1944年(昭和19年)5月から、妻の縁故先である宮城県涌谷町に疎開していました。この頃、河北新報社にしばしば出入りしており、1945年(昭和20年)から1947年(昭和22年)には、同社の特務嘱託を務めていました。

川井は当夜の様子を、次のように回想しています。

(太宰は)持参のウイスキーの瓶を二本出し、杯をあげたが、その途端に、といってもいいほど、それまでとはうって変わった楽しそうな顔になり、特徴のある、いかにも酒のみらしい、板についた手つきで、グビグビのみだした。

やがて、それまでしぶっていた舌がほぐれだし、何やらおかしそうに、軽い皮肉をまじえながら、文壇のこと、作家の噂話など、あれこれはじめた。

川井と知り合ったばかりだったこともあってか、太宰は持ち前の毒舌をふるうことはありませんでしたが、無邪気に見えるほど、子供っぽく、楽しそうだったといいます。

その後、外へ飲みに出ることになりますが、酔いが回った太宰は、当時仙台に疎開中で、終戦直後に河北新報社の論説委員を務めることになる哲学者・船山信一(山形県川西町出身)や、1939年(昭和14年)に東北地方で初めて直木賞を受賞した作家・大池唯雄の自宅に、連絡もせず押し掛けたりしたそうです。

翌日か翌々日の夜には、川井の自宅で日本酒の一升瓶を空け、管を巻きました。話が作家論に及ぶと、太宰は「明治以降、日本の作家で文学史に残るやつは、鷗外、と指を屈すると、もうあとはおれしかいない」と言い出します。川井が聞き流していると、「あんた、みとめないのか! おれのほかにだれがある、鷗外とおれのほかに、作家らしい作家なんて、一人もいないじゃないか!」とまくしたてました。

川井は、新しい作家は誰も読まないことを告げ、若手作家を評価できない理由を述べると、「そりゃそうだけど、おれのものだけは読むべきなんだ。読む義務があるんだよ。読んでください」と迫りました。太宰は川井に、「東京に帰ったら、これまで自分が書いた本を集めて送るから、読んでほしい」と申し出たそうですが、この約束は果されることはありませんでした。

太宰は初日と合わせて3日間、午前も午後も同じ調子で、熱心にメモを取り続けます。

少し早めに終わると、東北帝国大学の医学部に出掛け、前身の仙台医学専門学校について、加藤豊次郎教授に話を聞いたり、村上の案内で、魯迅と同級生だったという医師を訪問したりしました。

■日本で留学中の魯迅(周樹人)

また、太宰は、40年前に仙台に滞在した魯迅の足跡を求めて、市内を歩き回りました。最初の下宿先だった宮城監獄署(仙台分監)の向かいの仕出し屋弁当「佐藤屋」や、ロシア人の捕虜たちが収容されていた広瀬川河畔なども訪れています。歳月を経て、街の様子は魯迅滞在の頃とずいぶん変わっていましたが、魯迅が見たはずの風景を確かめようとしました。

村上辰雄の次男・村上佑二は、仙台市米ケ袋の自宅を訪れた太宰を広瀬川に案内した時の様子を、次のように回想しました。国民学校1年生の時だったそうです。

広瀬川を見たいということになって。私が案内役になって太宰の肩車で中坂を下りて県立工業中学校(現在の宮城県工業高)の脇を通り、広瀬川の

霊屋 橋の近くに行きました。その間、太宰はほとんど沈黙していて、川岸を歩きながら時折フンフンと頷くだけだったと記憶しています。私は対処するすべを失って、どうも間合いの悪い思いをしてしまいました。それから再び太宰の肩に乗って帰宅したのですが、体は痩せていたのに肩幅が広く、ゴツゴツと骨張っていたという印象が強く残っています。

■魯迅が最初に下宿した「佐藤屋」跡 現在は更地になっている。

仙台での4日間の滞在を終えた太宰は、12月25日の朝に仙台を出発し、夜に帰宅しました。

太宰が『惜別』執筆の参考資料としたもので、「『惜別』メモ」が残されています。「『惜別』メモ」は、200字詰め原稿用紙14枚と、原稿用紙を綴る厚紙1枚にぎっしり書きこまれています。さらに、河北新報社の便箋2枚に仙台市の地図と、魯迅の下宿跡など、ゆかりの建物、場所などが描かれています

■「『惜別』メモ」

太宰が『惜別』237枚を脱稿するのは、1945年(昭和20年)2月20日頃。三鷹の自宅で執筆していた頃の様子を、太宰の妻・津島美知子は、『回想の太宰治』で次のように回想します。

空襲警報におびえて、壕を出たり入ったり、日々の糧にも、酒、煙草にも不自由し、小さなこたつで、凍える指先をあたためながらの労作であった。

【了】

********************

【参考文献】

・日本近代文学館 編『図説 太宰治』(ちくま学芸文庫、2000年)

・津島美知子『回想の太宰治』(講談社文芸文庫、2008年)

・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)

・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)

・須永誠『太宰治と仙台 ー人・街と創作の接点』(河北新報出版センター、2019年)

※モノクロ画像は、上記参考文献より引用しました。

********************

【今日は何の日?

"太宰カレンダー"はこちら!】

【太宰治、全155作品はこちら!】